対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.08.18

[PR]

- 2013.05.25

ミラーズホロウの人狼

- 2013.05.22

テレストレーション

- 2013.05.20

クク21

- 2013.05.20

ワンナイト人狼

- 2013.05.19

バトルライン

ミラーズホロウの人狼

- 2013/05/25 (Sat)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

ミラーズホロウの人狼 特別版

ルールを覚えるのに必要な時間:20分 (役職が多彩なので、やりこまないと理解できないかも)

1ゲームの時間:20-30分

評価:☆☆ (☆5で満点)

ワンナイト人狼に続き、本格的な人狼ゲームを遊ぶ機会に恵まれました。今回は9人でプレイ。人狼ゲームを遊ぶ人数としては最低ラインです。

この特別版は、通常版のミラーズホロウに更に役職を追加し、28人まで遊べるようになっています。コンポーネントもただの四角いタイルではなく、手裏剣のような豪華なタイルに。しかし若干役職の確認がしづらい。でかいのよ。このタイル。

今回は村人3人、人狼2人、ハンター、狂人、占い師の8人プレイ。ヴァリアントとして、ハンターは指名した相手が殺害対称だった場合は守ることができる。狂人は狼の味方として振る舞う、という条件でプレイ。

役職の組み合わせのバリエーションや、ヴァリアント導入の容易さは評価できる部分だと思う。

ワンナイト人狼は一夜ですべてが決まるが、こちらは人狼全員の殺害か、村人全員の殺害か、決着が付くまで幾日も舌戦を繰り広げる。

昼:みんなでディスカッション

夕方:疑わしき人を投票で村から追放する(手札は公開される)

夜:役職付きと人狼が暗躍し、誰か一人が殺害される

一日で2人ずつ手札が公開されていくので、展開は思ったよりもスピーディ。

また占い師は、相手の手札を直接見るのではなく進行役に村人か人狼かを教えてもらう。役職はわからず、「村人」「人狼」どちらかを知ることが出来るだけ。

カードを動かさないので、カードが動いているから見られた!あなたは怪盗だ!というワンナイト人狼特有の冷めた展開にならないのが良い。

今回のプレイでは3ゲーム中2回人狼となった。もう一人の人狼と相談して喰い殺す村人を決めるが、ハンターに守られて失敗したり・・・。うーん。難しい。

幾日も夜を過ごすので、はじめは役職のカミングアウトを行わないのがセオリーのようだ。最初から占い師です!などと馬鹿正直に言うと食い殺されて村が危機に陥る。ハンターが守ったり、占った対象が増えて情報が増えた段階でカミングアウト。人狼を一人ずつ追放していく。

慣れてない私には人狼プレイの難易度が高く、2連敗してしまった。狂人のアシストがあったが勝利にはならず・・・。残念。しかし村人に吊るし上げられる恐怖を味わえてなかなかおもしろかったww

このドキドキ感が人狼の真骨頂だな、と思う。

---------------------------------------------------------------------------------

うーん。でもね、☆2・・・

やっぱり好みのゲームじゃないんだよな。人狼陣営で、すごくうまい嘘をつけて勝利できたら楽しいのかもしれないけど・・・。あと20人ぐらいで遊んだら評価が違うかもしれない。

うまい嘘がつけないなら、とにかくでかい声を出して相手をけむにまく、とかそういうパワープレイも面白いよ。と言われたのだが、そんなどっかの国みたいなことやりたくないしなぁ。

PR

テレストレーション

- 2013/05/22 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

テレストレーション

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:15分~20分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

お絵かき伝言ゲームというゲーム自体が、パーティゲームとして盛り上がる要素を多分に持っているのでつまらないわけがない。

そして伝言ゲームを大人が遊び、大爆笑するためにしっかりしたコンポーネントを買う必要はある。4,600円の価値はそこに見いだせるのだ。

というわけで先日のゲーム会にて8人プレイ。4~8人で遊べるけれども、なるべく長く伝言したほうが面白いので8人プレイがベストだと思う。

全員に、お絵かき帳とペン(太め)、消しゴム代わりの黒い布が配られる。ホワイトボードマーカーみたいなインクなので、布でこすればすぐに消えるのだ。

他にはお題カード、サイコロ、砂時計が含まれる。写真奥にチラッと見えるが、お題カードの豊富さがすごい。あのお題カードは両面にお題が書いてあるので、バリエーションはカードの数×2だ。

お題カードのどちらの面を使うか決め、一枚ずつ引いてからサイコロを振る。賽の目が出るまでお題はわからない。題が決まったら砂時計がひっくり返され、お絵かきスタート!

ペンは太いので、うまく書こうと思ってもうまく書けないぞ!というか下手な方が面白いので、適当に書こう。

自分の書いた絵を隣に渡し、その絵を見て隣の人が「ビニールハウス」などと文字を書く。3人めは2人めの書いた文を見てまた絵を書き・・・というサイクルを8人目まで繰り返すと、とんでもない答えが出てきたりするのだ。

ちなみに全員分お絵かき帳があるので、待っている時間というのはない。よく考えられている。

というわけで☆5。確実に盛り上がる、良いパーティーゲームだと思う。2時間ぐらいやっていたかな。

ビデオゲームも好きな自分としては、次はドット絵版お絵かきゲームの「Pix」を持ち込んでみたい。

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:15分~20分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

お絵かき伝言ゲームというゲーム自体が、パーティゲームとして盛り上がる要素を多分に持っているのでつまらないわけがない。

そして伝言ゲームを大人が遊び、大爆笑するためにしっかりしたコンポーネントを買う必要はある。4,600円の価値はそこに見いだせるのだ。

というわけで先日のゲーム会にて8人プレイ。4~8人で遊べるけれども、なるべく長く伝言したほうが面白いので8人プレイがベストだと思う。

全員に、お絵かき帳とペン(太め)、消しゴム代わりの黒い布が配られる。ホワイトボードマーカーみたいなインクなので、布でこすればすぐに消えるのだ。

他にはお題カード、サイコロ、砂時計が含まれる。写真奥にチラッと見えるが、お題カードの豊富さがすごい。あのお題カードは両面にお題が書いてあるので、バリエーションはカードの数×2だ。

お題カードのどちらの面を使うか決め、一枚ずつ引いてからサイコロを振る。賽の目が出るまでお題はわからない。題が決まったら砂時計がひっくり返され、お絵かきスタート!

ペンは太いので、うまく書こうと思ってもうまく書けないぞ!というか下手な方が面白いので、適当に書こう。

自分の書いた絵を隣に渡し、その絵を見て隣の人が「ビニールハウス」などと文字を書く。3人めは2人めの書いた文を見てまた絵を書き・・・というサイクルを8人目まで繰り返すと、とんでもない答えが出てきたりするのだ。

ちなみに全員分お絵かき帳があるので、待っている時間というのはない。よく考えられている。

というわけで☆5。確実に盛り上がる、良いパーティーゲームだと思う。2時間ぐらいやっていたかな。

ビデオゲームも好きな自分としては、次はドット絵版お絵かきゲームの「Pix」を持ち込んでみたい。

クク21

- 2013/05/20 (Mon)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

クク21

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:30~90分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

自分の手札が1枚のお手軽カードゲーム、クク21です。綺麗なイラストと、質の良い大きめのカードは◎

草場純氏がフランスの忘れ去られた伝統ゲームを復活させ、すごろくやさんが独自のアレンジを加えた古いようで新しいカードゲーム。8~12人ぐらいで面白いゲームなので、ゲーム会にて初プレイ。

参加者の前には1~21の数字と、特殊能力が書かれたカードが配られる。スートはなく、純粋に数の大小のみ。あとカードの大部分は特殊能力はなく、あるのは1・6・12・18・19・20・21など全体の1/3ぐらい。

この数字を一斉に出して、数字が一番小さい人が負け。これだとただの運ゲーなので、もちろん考える要素がある。

自分の手番でできることは、「左隣の人とカードを交換するか/しないか」のみ。自分の数字が3とか4なら交換して高い数字を獲得することを期待し、16・17ならそのまま持っていていいだろう。

交換は基本的に拒否できないので、右の人が「交換して下さい」と言ったら交換しなくてはならない。

で、交換すると写真の道化師を渡されて、一撃死したりするのである。

道化師:能力「交換によりこのカードを渡された人はその場でゲームから脱落する。」

大多数はノーマルカードなので、「交換」「交換」「交換」・・・と、一枚のカードがどんどんたらい回しにされて自分のところに巡ってきたりする。んで見てみると「5」だったりするのである。

もちろん自分も交換するが、もらったカードが「道化師」とまでは行かなくても、「2」だったりしてがっかりして。

なかなかおもしろいねー。運の要素が強いんだけど。10人ぐらいいると楽しい。品のいいパーティゲームといった感じ。

ところでコンポーネントには数字カード以外に、自分の状態を表す「女神/死神」のカード・プレイラウンドを表すカードと、得点チップが付いている。

・ラウンド1 :プレイヤーは場代として参加前に1点を支払う

・ラウンド2 :脱落したプレイヤーは場に2点を支払う

・ラウンド3 :脱落したプレイヤーは場に3点を支払う

・ラウンド4~ :勝ち抜き戦。生き残ったプレイヤーは場のチップを総取りする。このとき状態をわかりやすくするために「女神/死神」のカードを使う。

・ラウンド1に戻る

得点は全員15点からスタートするのだが、これがうまく機能していない気がするのだ。誰かがハコテンになるまでゲームを続けるのだが、0点になりかけのプレイヤーが最後まで生き残り、点が一気に25点に復活したりする。12人でやったので総取りの時の点がでかいのだ。

更に12のカードには、「ご祝儀」という能力があり、プレイ中に点がガツンと増えたりする。このため1ゲームが1時間以上かかったりする。私がプレイした時もなかなかハコテン野郎が現れず、途中で「次のゲームやりましょうか」となった。

ま、1ラウンドごとに勝ち/負けを決めているだけでもある程度面白いので、そこはみんなで相談して決めればいいと思う。でもそうすると「ご祝儀」の意味が無いので、最初の持ち点を8点に減らしたりとか・・・。

オリジナル・ククには、式典のカードはないらしい。このへんの調整に期待。

少人数プレイに向かないことと、得点チップの空気感のため、☆3

でも8人以上集まることがあったらやってみる価値は十分にある。面白い。

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:30~90分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

自分の手札が1枚のお手軽カードゲーム、クク21です。綺麗なイラストと、質の良い大きめのカードは◎

草場純氏がフランスの忘れ去られた伝統ゲームを復活させ、すごろくやさんが独自のアレンジを加えた古いようで新しいカードゲーム。8~12人ぐらいで面白いゲームなので、ゲーム会にて初プレイ。

参加者の前には1~21の数字と、特殊能力が書かれたカードが配られる。スートはなく、純粋に数の大小のみ。あとカードの大部分は特殊能力はなく、あるのは1・6・12・18・19・20・21など全体の1/3ぐらい。

この数字を一斉に出して、数字が一番小さい人が負け。これだとただの運ゲーなので、もちろん考える要素がある。

自分の手番でできることは、「左隣の人とカードを交換するか/しないか」のみ。自分の数字が3とか4なら交換して高い数字を獲得することを期待し、16・17ならそのまま持っていていいだろう。

交換は基本的に拒否できないので、右の人が「交換して下さい」と言ったら交換しなくてはならない。

で、交換すると写真の道化師を渡されて、一撃死したりするのである。

道化師:能力「交換によりこのカードを渡された人はその場でゲームから脱落する。」

大多数はノーマルカードなので、「交換」「交換」「交換」・・・と、一枚のカードがどんどんたらい回しにされて自分のところに巡ってきたりする。んで見てみると「5」だったりするのである。

もちろん自分も交換するが、もらったカードが「道化師」とまでは行かなくても、「2」だったりしてがっかりして。

なかなかおもしろいねー。運の要素が強いんだけど。10人ぐらいいると楽しい。品のいいパーティゲームといった感じ。

ところでコンポーネントには数字カード以外に、自分の状態を表す「女神/死神」のカード・プレイラウンドを表すカードと、得点チップが付いている。

・ラウンド1 :プレイヤーは場代として参加前に1点を支払う

・ラウンド2 :脱落したプレイヤーは場に2点を支払う

・ラウンド3 :脱落したプレイヤーは場に3点を支払う

・ラウンド4~ :勝ち抜き戦。生き残ったプレイヤーは場のチップを総取りする。このとき状態をわかりやすくするために「女神/死神」のカードを使う。

・ラウンド1に戻る

得点は全員15点からスタートするのだが、これがうまく機能していない気がするのだ。誰かがハコテンになるまでゲームを続けるのだが、0点になりかけのプレイヤーが最後まで生き残り、点が一気に25点に復活したりする。12人でやったので総取りの時の点がでかいのだ。

更に12のカードには、「ご祝儀」という能力があり、プレイ中に点がガツンと増えたりする。このため1ゲームが1時間以上かかったりする。私がプレイした時もなかなかハコテン野郎が現れず、途中で「次のゲームやりましょうか」となった。

ま、1ラウンドごとに勝ち/負けを決めているだけでもある程度面白いので、そこはみんなで相談して決めればいいと思う。でもそうすると「ご祝儀」の意味が無いので、最初の持ち点を8点に減らしたりとか・・・。

オリジナル・ククには、式典のカードはないらしい。このへんの調整に期待。

少人数プレイに向かないことと、得点チップの空気感のため、☆3

でも8人以上集まることがあったらやってみる価値は十分にある。面白い。

ワンナイト人狼

- 2013/05/20 (Mon)

- 近年のゲーム |

- CM(2) |

- Edit |

- ▲Top

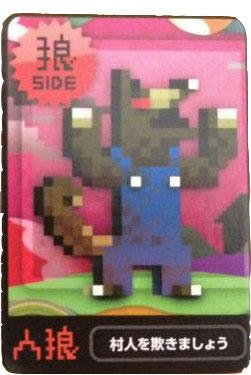

ワンナイト人狼

ルールを覚えるのに必要な時間:10分 (ルール説明受けて、1ゲームやれば理解できる)

1ゲームの時間:10分

評価:☆ (☆5で満点)

巷で大人気の「ワンナイト人狼」をゲーム会にてプレイ。「人狼系」ゲームのなかで、一番手軽に、人数が少なくても遊べるゲームです。通常の人狼は15~20人ぐらいいて初めて面白くなると思うのだが、このワンナイト人狼は8人が最大人数。最小人数はなんと3人!というコンパクトさ。 今回は7人でプレイしました。

内容物は分厚いタイルが8枚。コンポーネントは少ないが、とても質感がいい。内訳は

・一般村人 4枚

・人狼 2枚

・占い師 1枚

・怪盗 1枚

となっている。この中でゲームの肝となるのが占い師と怪盗。占い師は「ミラーズホロウの人狼」における預言者のような役割で、他者のカード1枚を選んで見ることができる。

怪盗はワンナイト人狼独自の役職だ。自分のカードと他者のカードどれかを交換できる。(交換しなくてもいい。また、7人以下のプレイだと場にカードが余るので、それと交換してもいい。)

さて、混ぜあわせて一枚ずつカードを引く。自分の役職は・・・おっと。人狼だ。

「村人を欺け」か。じゃあ欺いてやろうかい。

さて村は夜になり、怪しい人たちが暗躍する。まずは占い師が他人のカードを盗み見(占いってこんなものという皮肉か!?)

次に人狼が目を開け、仲間を確認する。今回は・・・。おっと、仲間がいたみたいだ。

最後に怪盗が他人のカードと自分のカードを交換・・・したみたいだ。交換してないかもしれないけど。

この夜の間は、多少の物音では他者の動きがわからないように、机をトントン叩いておく。自分はこの時間を利用して、ダブルパラディドルの練習をしておこう。

あとで思ったが、占い師と怪盗の時には机を叩く手が両手→片手に減るので、最初から全員片手でテーブルを叩くとか、そういうルールにしたほうがいいと思う。

さて、朝である。ここで討論開始。

最初に占い師の確認が行われたので、人狼である自分は嘘をつく

自分:「はい!私占い師です!あの人は村人でした!」

と仲間の人狼を村人と偽る。

当然本物の占い師がいるわけで、

本物占い師:「いや、私が占い師です。この人は怪盗でした」

怪盗:「そうです。私は怪盗で、あの人(自分の左隣)のカードを見ました。村人でした。」

むむ!占い師が怪盗を占うと、人狼にとっては分が悪いか?更に追い打ち。

左の村人:「あの人が怪盗というのは本当だと思います。私はテーブルクロスの折り目にカードを合わせておいたのですが、ちょっと動いています。」

ん~、折り目から動いていたとか、そういう判断ではなく証言から推理するようにしたいな~。「藪の中」みたいに。

結局、折り目発言が決定打となり、

人狼は吊られました。負けです。

おもろくないな~。

その後も、「月が反対側を向いている(カードの裏側には月が書いてある)」とか、「カードの傷の位置が違って、私は交換されている」とか、「テーブルを叩く音が片手になった。この人は占い師か怪盗だと思う」とか・・・。

いや違うと思うんだよなー。そういう観察眼を比べるゲームなのこれ?自分は人狼系やったことないけど、発言の矛盾を見つけて人狼を推理するゲームを期待してたんだが・・・。

うーん。予想していた楽しさとはちがうなー。

ドイツゲーム自体初めての人も参加していたようなので、ゲームの趣旨を取り違えていたのかもしれないが・・・。

観察眼ゲームにならないために、月を置く向きは一定にするとか、カードの背に傷を付けないように気をつけるとか、カードを置く位置に四角を書いておくとか・・・。

まともに遊ぶためにいろんな工夫が必要と感じた。あと、これはブラウザゲームとかアプリ化して遊び、スカイプでチャットしたほうが絶対良い。いくら遊んでもカードが傷つかないもの。

あと、嘘のつき方のテンプレ集とかも欲しい。カード8枚作りました!さあ!人狼を遊んで下さい!と言われても、初心者7人でやると占い師と怪盗が正直に発言したら、あとの5人は黙っているだけ、とかそういう展開になりがちだし。

私の中では、このゲームは☆1 折り目に合わせて慎重に交換して、月の向きも覚えておいて・・・とかやっていたくない。

ルールを覚えるのに必要な時間:10分 (ルール説明受けて、1ゲームやれば理解できる)

1ゲームの時間:10分

評価:☆ (☆5で満点)

巷で大人気の「ワンナイト人狼」をゲーム会にてプレイ。「人狼系」ゲームのなかで、一番手軽に、人数が少なくても遊べるゲームです。通常の人狼は15~20人ぐらいいて初めて面白くなると思うのだが、このワンナイト人狼は8人が最大人数。最小人数はなんと3人!というコンパクトさ。 今回は7人でプレイしました。

内容物は分厚いタイルが8枚。コンポーネントは少ないが、とても質感がいい。内訳は

・一般村人 4枚

・人狼 2枚

・占い師 1枚

・怪盗 1枚

となっている。この中でゲームの肝となるのが占い師と怪盗。占い師は「ミラーズホロウの人狼」における預言者のような役割で、他者のカード1枚を選んで見ることができる。

怪盗はワンナイト人狼独自の役職だ。自分のカードと他者のカードどれかを交換できる。(交換しなくてもいい。また、7人以下のプレイだと場にカードが余るので、それと交換してもいい。)

さて、混ぜあわせて一枚ずつカードを引く。自分の役職は・・・おっと。人狼だ。

「村人を欺け」か。じゃあ欺いてやろうかい。

さて村は夜になり、怪しい人たちが暗躍する。まずは占い師が他人のカードを盗み見(占いってこんなものという皮肉か!?)

次に人狼が目を開け、仲間を確認する。今回は・・・。おっと、仲間がいたみたいだ。

最後に怪盗が他人のカードと自分のカードを交換・・・したみたいだ。交換してないかもしれないけど。

この夜の間は、多少の物音では他者の動きがわからないように、机をトントン叩いておく。自分はこの時間を利用して、ダブルパラディドルの練習をしておこう。

あとで思ったが、占い師と怪盗の時には机を叩く手が両手→片手に減るので、最初から全員片手でテーブルを叩くとか、そういうルールにしたほうがいいと思う。

さて、朝である。ここで討論開始。

最初に占い師の確認が行われたので、人狼である自分は嘘をつく

自分:「はい!私占い師です!あの人は村人でした!」

と仲間の人狼を村人と偽る。

当然本物の占い師がいるわけで、

本物占い師:「いや、私が占い師です。この人は怪盗でした」

怪盗:「そうです。私は怪盗で、あの人(自分の左隣)のカードを見ました。村人でした。」

むむ!占い師が怪盗を占うと、人狼にとっては分が悪いか?更に追い打ち。

左の村人:「あの人が怪盗というのは本当だと思います。私はテーブルクロスの折り目にカードを合わせておいたのですが、ちょっと動いています。」

ん~、折り目から動いていたとか、そういう判断ではなく証言から推理するようにしたいな~。「藪の中」みたいに。

結局、折り目発言が決定打となり、

人狼は吊られました。負けです。

おもろくないな~。

その後も、「月が反対側を向いている(カードの裏側には月が書いてある)」とか、「カードの傷の位置が違って、私は交換されている」とか、「テーブルを叩く音が片手になった。この人は占い師か怪盗だと思う」とか・・・。

いや違うと思うんだよなー。そういう観察眼を比べるゲームなのこれ?自分は人狼系やったことないけど、発言の矛盾を見つけて人狼を推理するゲームを期待してたんだが・・・。

うーん。予想していた楽しさとはちがうなー。

ドイツゲーム自体初めての人も参加していたようなので、ゲームの趣旨を取り違えていたのかもしれないが・・・。

観察眼ゲームにならないために、月を置く向きは一定にするとか、カードの背に傷を付けないように気をつけるとか、カードを置く位置に四角を書いておくとか・・・。

まともに遊ぶためにいろんな工夫が必要と感じた。あと、これはブラウザゲームとかアプリ化して遊び、スカイプでチャットしたほうが絶対良い。いくら遊んでもカードが傷つかないもの。

あと、嘘のつき方のテンプレ集とかも欲しい。カード8枚作りました!さあ!人狼を遊んで下さい!と言われても、初心者7人でやると占い師と怪盗が正直に発言したら、あとの5人は黙っているだけ、とかそういう展開になりがちだし。

私の中では、このゲームは☆1 折り目に合わせて慎重に交換して、月の向きも覚えておいて・・・とかやっていたくない。

ワンナイト人狼 |

バトルライン

- 2013/05/19 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

バトルライン

ルールを覚えるのに必要な時間:10分 (ポーカーを知っていれば理解が早い)

1ゲームの時間:20-30分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

2人用ゲームの名作と名高いバトルラインをプレイ。麻雀とポーカーを混ぜあわせ、エッセンスだけ煮詰めたようなゲームですな。

ちなみにこのゲームをデザインした「ライナー・クニツィア」の作ったゲーム「ショッテントッテン」のリメイクらしい。

ゲームで使うカードには1~10×6色 =60枚の部隊カードと、10枚の戦術カードがある。

まず互いの間に9つのコマを配置し、これをバトルラインと呼ぶ。そして7枚の手札を持ってスタート。

互いに並べたコマの前にカードを配置し、3カードポーカーをやるのだ。コマを挟んで向かい合った手の高さを比べ、勝ったほうがそのコマを取る。

序盤、とりあえず適当においてみる。自分の手番には、部隊カードを引いてもいいし戦術カードを引いてもいいのだ。場に置く→1枚引くの流れ。

戦術カード「アレキサンダー」(ワイルドカード)でフラッシュを作り、コマを一つ獲得

こちらもフラッシュを作り獲得。間違いやすいが、ストレートよりフラッシュのほうが強いので気をつけよう。

自分がコマを5つ獲得するか、連続した3つのバトルラインを確保したら勝利だ。自分のプレイでは、連続した3つを確保する「一点突破」の方が決着パターンとしては多かった。

終盤戦。戦術カードは強力なものが揃っているので、相手の使用した枚数+1枚までしか使用できない。つまり相手が1枚しか使用していなければ、こちらは2つの戦術しか使えないのだ。戦術カードと部隊カードはうまく配分する必要がある。

現実の戦闘のように、切り捨てる拠点と重要な拠点をどう判断するか?というジレンマが発生する。ルールもすごくわかりやすく、名作だと思う。さっくり終わるのでちょっとした時間にも◯

ちなみに自分は、3カードポーカーが大好きなので(ラスベガスまで行った) このゲームの評価は☆5である。9つの拠点と、10枚の戦術カードで、運と技量が適度に混ざった面白いゲームになっている。

ルールを覚えるのに必要な時間:10分 (ポーカーを知っていれば理解が早い)

1ゲームの時間:20-30分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

2人用ゲームの名作と名高いバトルラインをプレイ。麻雀とポーカーを混ぜあわせ、エッセンスだけ煮詰めたようなゲームですな。

ちなみにこのゲームをデザインした「ライナー・クニツィア」の作ったゲーム「ショッテントッテン」のリメイクらしい。

ゲームで使うカードには1~10×6色 =60枚の部隊カードと、10枚の戦術カードがある。

まず互いの間に9つのコマを配置し、これをバトルラインと呼ぶ。そして7枚の手札を持ってスタート。

互いに並べたコマの前にカードを配置し、3カードポーカーをやるのだ。コマを挟んで向かい合った手の高さを比べ、勝ったほうがそのコマを取る。

序盤、とりあえず適当においてみる。自分の手番には、部隊カードを引いてもいいし戦術カードを引いてもいいのだ。場に置く→1枚引くの流れ。

戦術カード「アレキサンダー」(ワイルドカード)でフラッシュを作り、コマを一つ獲得

こちらもフラッシュを作り獲得。間違いやすいが、ストレートよりフラッシュのほうが強いので気をつけよう。

自分がコマを5つ獲得するか、連続した3つのバトルラインを確保したら勝利だ。自分のプレイでは、連続した3つを確保する「一点突破」の方が決着パターンとしては多かった。

終盤戦。戦術カードは強力なものが揃っているので、相手の使用した枚数+1枚までしか使用できない。つまり相手が1枚しか使用していなければ、こちらは2つの戦術しか使えないのだ。戦術カードと部隊カードはうまく配分する必要がある。

現実の戦闘のように、切り捨てる拠点と重要な拠点をどう判断するか?というジレンマが発生する。ルールもすごくわかりやすく、名作だと思う。さっくり終わるのでちょっとした時間にも◯

ちなみに自分は、3カードポーカーが大好きなので(ラスベガスまで行った) このゲームの評価は☆5である。9つの拠点と、10枚の戦術カードで、運と技量が適度に混ざった面白いゲームになっている。

ロス バンディット/Los Banditos 【ボードゲーム】 海外製 |

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)