対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.17

[PR]

- 2016.09.29

アルハンブラ

- 2016.09.21

マクロスコープ

- 2016.09.07

トゥルネーの戦略

- 2016.08.25

ドミナントスピーシーズ

- 2016.08.16

ツインズ

アルハンブラ

- 2016/09/29 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

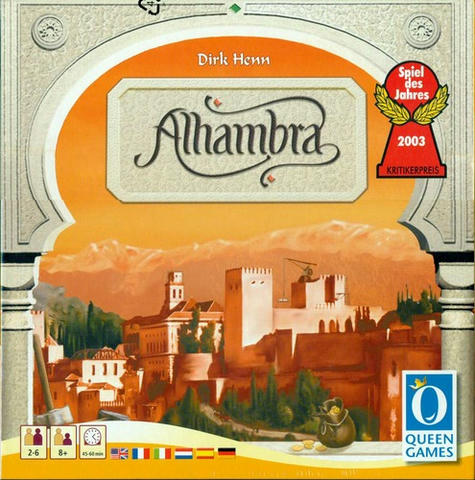

アルハンブラ宮殿は、その見た目から中東の宮殿かと思っていたんですが、実はイベリア半島(スペイン)にあるんですね。

かつてイスラム勢力が世界を席巻していたころの宮殿・城塞都市です。

---アルハンブラ---

ルールを覚えるのに必要な時間:15分

1ゲームの時間:60-75分

評価:☆☆☆☆☆

---------------

2003年のドイツ年間ゲーム大賞(赤ポーン)作品。近年のゲーム大賞作品よりもやや重いプレイ感で、プレイ時間は60-75分くらいです。

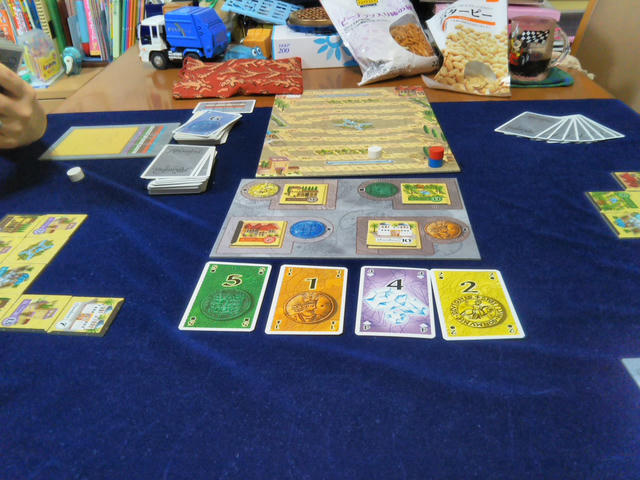

自分の前に宮殿(というか城塞都市)を作っていくのが目的なのですが、お金が4種類あるというのがとても特徴的。と言ってもそんなに難しいことはなく・・・

タイルがこのように4種類の市場におかれるので、対応したお金カードで買っていくというだけです。(この写真はダイヤの拡張が入っています。本来はダイヤのお金カードはありません。)

多くお金を払ってもお釣りは出ないので、なるべくぴったり買いたい・・・

もしぴったりの金額を払って買うと、なんともう一手番できる!という大きなメリットが。しかもピッタリ買える限り手番が続くので、最大4回アクションができるのです。

お金を補充したい場合は、場に4枚ならんでいるうちの一つを手札に入れます。

この時、合計金額が5を超えなければ複数枚の取得が可能です。小さいお金はぴったりの買い物に必要ですね。

-------------

買ったタイルは、自分の前に配置するのですが、回転させてはいけません。

また、壁が含まれるタイルは、配置ルールがあります。壁をつなげることは必須ではないですが・・・

・壁で分断された飛び地を作ってはいけない

・壁がある辺と、壁のない辺をくっつけてはいけない

このルールに従います。壁と壁が繋がっていれば、宮殿の内壁を作ってもOKです。

--------------

手番に出来ることを整理すると

・タイルの購入

・お金カードの補充

・倉庫 に/と タイルを入れる、出す、交換する

このうち一つができます。倉庫はどうしても配置できないタイルや、今は配置したくないタイルを置く場所で、いくらでもタイルを置けるのですが、こことのやり取りだけで一手番使うので出来れば使いたくない場所です。

-------------

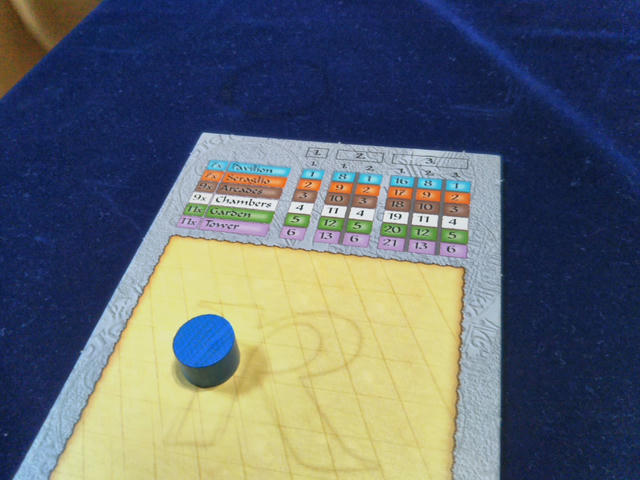

さて、お金カードをめくっていくと、ゲームの最初に仕込んでおく決算カードが出てきます。

(最初山札を5つに分け、一回目の決算カードを二つ目の山に、二回目の決算カードを4つ目の山に入れて個別にシャッフル。全部順番通りに積んで山札としています。)

これが出てきた瞬間に、各自の宮殿に配置しているタイルの色を見ます。最初の決算だと所有数が一番多い人に得点です。

同数タイの場合は、もらえる点数をタイの人数で割って得点です。小数点以下切り捨て。

二回目の決算、三回目の決算(ゲーム終了時)だと、二位以下も得点が入るので、

例えば一位タイだったら、一位と二位の点数を足した結果を二で割ります。

この決算が一番の得点源で、やや派手すぎるのでは?と思えるほど。ゲーム終了時の決算では本当に沢山の点が入ります。

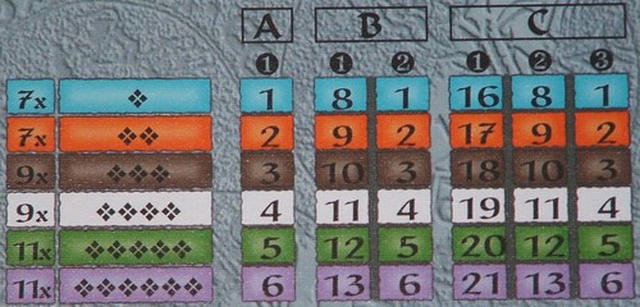

倉庫ボードがサマリー代わりになっていて、ゲームに含まれるタイルの枚数が書いてあるのですが、

枚数が少ない水色で得点するのか、それとも争いが激しそうな緑・紫を狙いに行くのか・・・

悩ましいところです。

また、それ以外に壁による得点が決算ごとに入ります。宮殿で一番繋がっている壁(内壁はカウントしない)を数えて、繋がっている辺の数分得点です。

沢山壁があると高得点ですが、宮殿の建設が後半やりづらくなりますよ!

------------------------

このアルハンブラですが、プレイしてみるとあまり宮殿を作っているという感じはなく・・・(壁をつなげるという要素はありますが)

色ごとに所有数一番になることを目指すので、株ゲーをやっている気分になってきます。

それもそのはず。この「アルハンブラ」には基になったゲーム「シュティムト・ゾー」という株ゲーがあるのです。

シュティムト・ゾー(邦訳:釣りは取っといて!)のルールはほぼアルハンブラ準拠なのですが、壁の要素がなく、取得したカードは色ごとに自分の前に並べて置くようになっています。

このゲームだと華がないし、株ゲーというだけで敬遠する人もいるので、アルハンブラはテーマを変えて大成功した例ですね。

かつてイスラム勢力が世界を席巻していたころの宮殿・城塞都市です。

---アルハンブラ---

ルールを覚えるのに必要な時間:15分

1ゲームの時間:60-75分

評価:☆☆☆☆☆

---------------

2003年のドイツ年間ゲーム大賞(赤ポーン)作品。近年のゲーム大賞作品よりもやや重いプレイ感で、プレイ時間は60-75分くらいです。

自分の前に宮殿(というか城塞都市)を作っていくのが目的なのですが、お金が4種類あるというのがとても特徴的。と言ってもそんなに難しいことはなく・・・

タイルがこのように4種類の市場におかれるので、対応したお金カードで買っていくというだけです。(この写真はダイヤの拡張が入っています。本来はダイヤのお金カードはありません。)

多くお金を払ってもお釣りは出ないので、なるべくぴったり買いたい・・・

もしぴったりの金額を払って買うと、なんともう一手番できる!という大きなメリットが。しかもピッタリ買える限り手番が続くので、最大4回アクションができるのです。

お金を補充したい場合は、場に4枚ならんでいるうちの一つを手札に入れます。

この時、合計金額が5を超えなければ複数枚の取得が可能です。小さいお金はぴったりの買い物に必要ですね。

-------------

買ったタイルは、自分の前に配置するのですが、回転させてはいけません。

また、壁が含まれるタイルは、配置ルールがあります。壁をつなげることは必須ではないですが・・・

・壁で分断された飛び地を作ってはいけない

・壁がある辺と、壁のない辺をくっつけてはいけない

このルールに従います。壁と壁が繋がっていれば、宮殿の内壁を作ってもOKです。

--------------

手番に出来ることを整理すると

・タイルの購入

・お金カードの補充

・倉庫 に/と タイルを入れる、出す、交換する

このうち一つができます。倉庫はどうしても配置できないタイルや、今は配置したくないタイルを置く場所で、いくらでもタイルを置けるのですが、こことのやり取りだけで一手番使うので出来れば使いたくない場所です。

-------------

さて、お金カードをめくっていくと、ゲームの最初に仕込んでおく決算カードが出てきます。

(最初山札を5つに分け、一回目の決算カードを二つ目の山に、二回目の決算カードを4つ目の山に入れて個別にシャッフル。全部順番通りに積んで山札としています。)

これが出てきた瞬間に、各自の宮殿に配置しているタイルの色を見ます。最初の決算だと所有数が一番多い人に得点です。

同数タイの場合は、もらえる点数をタイの人数で割って得点です。小数点以下切り捨て。

二回目の決算、三回目の決算(ゲーム終了時)だと、二位以下も得点が入るので、

例えば一位タイだったら、一位と二位の点数を足した結果を二で割ります。

この決算が一番の得点源で、やや派手すぎるのでは?と思えるほど。ゲーム終了時の決算では本当に沢山の点が入ります。

倉庫ボードがサマリー代わりになっていて、ゲームに含まれるタイルの枚数が書いてあるのですが、

枚数が少ない水色で得点するのか、それとも争いが激しそうな緑・紫を狙いに行くのか・・・

悩ましいところです。

また、それ以外に壁による得点が決算ごとに入ります。宮殿で一番繋がっている壁(内壁はカウントしない)を数えて、繋がっている辺の数分得点です。

沢山壁があると高得点ですが、宮殿の建設が後半やりづらくなりますよ!

------------------------

このアルハンブラですが、プレイしてみるとあまり宮殿を作っているという感じはなく・・・(壁をつなげるという要素はありますが)

色ごとに所有数一番になることを目指すので、株ゲーをやっている気分になってきます。

それもそのはず。この「アルハンブラ」には基になったゲーム「シュティムト・ゾー」という株ゲーがあるのです。

シュティムト・ゾー(邦訳:釣りは取っといて!)のルールはほぼアルハンブラ準拠なのですが、壁の要素がなく、取得したカードは色ごとに自分の前に並べて置くようになっています。

このゲームだと華がないし、株ゲーというだけで敬遠する人もいるので、アルハンブラはテーマを変えて大成功した例ですね。

PR

マクロスコープ

- 2016/09/21 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

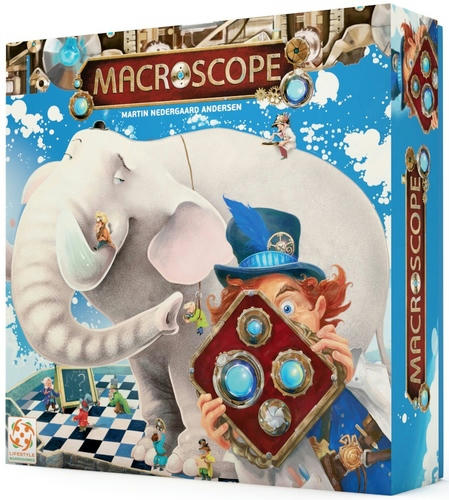

今までになかった画期的な装置です! これは12の小窓から隠されたものを当てる「マクロスコープ」。あなたは幾つ目の窓が開いたら隠されたものがわかりますか??

---マクロスコープ---

ルールを覚えるのに必要な時間:3分

1ゲームの時間:20分

評価:☆☆☆

目を引く立体コンポーネントでホビージャパンから発売されたマクロスコープ。パブリッシャーはLifestyle Boardgames なので、キリンメーターと同じだ。こういうゲームを推していく販売戦略なのかな?

対象年齢が6歳以上と、キリンメーターよりもさらに低く、キッズゲームとしても活躍する一品。ルールは本当に簡単で、さいころを2個振って出た目の「のぞき穴」の蓋をとれるというもの。絵の一部分が見えている状態で、これが何か当てるのです。

もし手番の人が回答すると宣言し、あたっていたら蓋が残っている分得点。間違っていたらその分マイナス点。

手番の人が回答を放棄すれば、2点を得て周りの人に回答の権利が移る。この時一番優先されるのは点数が一番低い人だ。

こうして10問終えたら、一番点数の多い人が勝ち。ラウンド表示マーカーも立体コンポーネントの豪華仕様。

イラストは白黒の線画で、色で推測できないようになっている。

問題は両面印刷で200枚。つまり400問とかなりの量。

みんな考えることだと思うが、6-7インチくらいのタブレットがマクロスコープ装置にぴったりなので、タブレットに画像を表示されれば無限に問題が作れる。エロに走ってもよし。テーマ限定で遊んでもよし。

-----------------------------------

すごい書き込みの立体コンポーネントに、ずれないように工夫されている蓋チップ。なかなか演出が効いていて、ゲームも盛り上がります。値段もそこまで高くないですし、コミュニケーションゲーム枠、軽いゲーム枠として持っていていいんじゃないでしょうか?タブレットも使えるしね。

ただ、大人がゲームをやると、まあ4つぐらい窓が開いた時点でわかることが多いので、ゲーム性というのはそんなにないですね。キッズゲームの範疇でしょう。

---マクロスコープ---

ルールを覚えるのに必要な時間:3分

1ゲームの時間:20分

評価:☆☆☆

目を引く立体コンポーネントでホビージャパンから発売されたマクロスコープ。パブリッシャーはLifestyle Boardgames なので、キリンメーターと同じだ。こういうゲームを推していく販売戦略なのかな?

対象年齢が6歳以上と、キリンメーターよりもさらに低く、キッズゲームとしても活躍する一品。ルールは本当に簡単で、さいころを2個振って出た目の「のぞき穴」の蓋をとれるというもの。絵の一部分が見えている状態で、これが何か当てるのです。

もし手番の人が回答すると宣言し、あたっていたら蓋が残っている分得点。間違っていたらその分マイナス点。

手番の人が回答を放棄すれば、2点を得て周りの人に回答の権利が移る。この時一番優先されるのは点数が一番低い人だ。

こうして10問終えたら、一番点数の多い人が勝ち。ラウンド表示マーカーも立体コンポーネントの豪華仕様。

イラストは白黒の線画で、色で推測できないようになっている。

問題は両面印刷で200枚。つまり400問とかなりの量。

みんな考えることだと思うが、6-7インチくらいのタブレットがマクロスコープ装置にぴったりなので、タブレットに画像を表示されれば無限に問題が作れる。エロに走ってもよし。テーマ限定で遊んでもよし。

-----------------------------------

すごい書き込みの立体コンポーネントに、ずれないように工夫されている蓋チップ。なかなか演出が効いていて、ゲームも盛り上がります。値段もそこまで高くないですし、コミュニケーションゲーム枠、軽いゲーム枠として持っていていいんじゃないでしょうか?タブレットも使えるしね。

ただ、大人がゲームをやると、まあ4つぐらい窓が開いた時点でわかることが多いので、ゲーム性というのはそんなにないですね。キッズゲームの範疇でしょう。

トゥルネーの戦略

- 2016/09/07 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

結構なマイナーゲームである「トゥルネー」ですが、BGAでプレイできることもあり、プレイ環境はそこそこ充実しています。

BGAでも人気が無い方のゲームw なのですが、自分で卓を建てればまあそこそこ対戦相手は見つかります。加えて、あまりみんなやりこんでないのかそこそこ勝てる。 BGAツォルキンとかもう戦略が研究されつくしていて勝てないっす。無理無理。

二人プレイ前提で、戦略としては二つに分けられると思います。

1)白カード特化型

2)黄・赤カード特化型

1) 白カード特化型

BGAで相手プレイヤーがたいていとってくる戦略。白カード、特に人物を中心に場を組み立てます。

必要な建物は、レベルⅡの修道院、レベルⅢの聖クィンティヌス教会です。 白のミープルで得点を得るために、修道院で白ミープルをたくさん雇います。

同時に、レベルⅠ司教と レベルⅠ・Ⅱ修道院長で、建物を活性化させたらお金が手に入り、ミープルが手元に戻ってくる体制を作ります。白カード特化だと、ミープルを効率よく回転させられないので、レベルⅠ司教が必須になります。

白のレベルⅢ ノートルダム大聖堂は建てられれば8点差が確保され、強いですが、かなりコスト高なのでイベントカード次第です。「白カードと駒の数が多ければ2金」のイベントカードがあればお金が潤沢になるので、積極的に建てていきましょう。

相手と白カードの引き合いになった場合は、橋を使って相手のカードを使っていく必要が出てきます。

2) 黄・赤カード特化型

相手が白カード戦略を取ってきたら、こちらの方がお勧めです。

基本的な方針としては、【レベルⅡカードは引かない】【どんどんカード山を掘って廷吏を出す】【早く9枚場に出す】 これで行きます。

相手がレベルⅢのカードを出す前に、ゲーム終了トリガーを引きます。

使うカードは

黄レベルⅠ:市場 ・建築家

赤レベルⅠ:騎士 赤レベルⅢ:サン・ジョルジュの塔

騎士が必須カードです。乗っているお金ごとイベントカードが取れるので、このお金をレベルⅢカードの建築費用に充てます。

廷吏のカードが引かれないと、ゲームが終了せずに苦しいですが、カードをレベルⅢに建て替えつつ、カード山を掘っていきます。

以上の戦略は、拡張カード無し・ノーマルルールの場合なので、拡張が入ると当然話が変わってきます。拡張入りも研究してみたいですね。

BGAでも人気が無い方のゲームw なのですが、自分で卓を建てればまあそこそこ対戦相手は見つかります。加えて、あまりみんなやりこんでないのかそこそこ勝てる。 BGAツォルキンとかもう戦略が研究されつくしていて勝てないっす。無理無理。

二人プレイ前提で、戦略としては二つに分けられると思います。

1)白カード特化型

2)黄・赤カード特化型

1) 白カード特化型

BGAで相手プレイヤーがたいていとってくる戦略。白カード、特に人物を中心に場を組み立てます。

必要な建物は、レベルⅡの修道院、レベルⅢの聖クィンティヌス教会です。 白のミープルで得点を得るために、修道院で白ミープルをたくさん雇います。

同時に、レベルⅠ司教と レベルⅠ・Ⅱ修道院長で、建物を活性化させたらお金が手に入り、ミープルが手元に戻ってくる体制を作ります。白カード特化だと、ミープルを効率よく回転させられないので、レベルⅠ司教が必須になります。

白のレベルⅢ ノートルダム大聖堂は建てられれば8点差が確保され、強いですが、かなりコスト高なのでイベントカード次第です。「白カードと駒の数が多ければ2金」のイベントカードがあればお金が潤沢になるので、積極的に建てていきましょう。

相手と白カードの引き合いになった場合は、橋を使って相手のカードを使っていく必要が出てきます。

2) 黄・赤カード特化型

相手が白カード戦略を取ってきたら、こちらの方がお勧めです。

基本的な方針としては、【レベルⅡカードは引かない】【どんどんカード山を掘って廷吏を出す】【早く9枚場に出す】 これで行きます。

相手がレベルⅢのカードを出す前に、ゲーム終了トリガーを引きます。

使うカードは

黄レベルⅠ:市場 ・建築家

赤レベルⅠ:騎士 赤レベルⅢ:サン・ジョルジュの塔

騎士が必須カードです。乗っているお金ごとイベントカードが取れるので、このお金をレベルⅢカードの建築費用に充てます。

廷吏のカードが引かれないと、ゲームが終了せずに苦しいですが、カードをレベルⅢに建て替えつつ、カード山を掘っていきます。

以上の戦略は、拡張カード無し・ノーマルルールの場合なので、拡張が入ると当然話が変わってきます。拡張入りも研究してみたいですね。

ドミナントスピーシーズ

- 2016/08/25 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

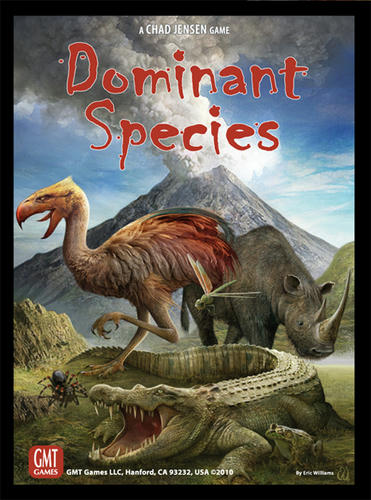

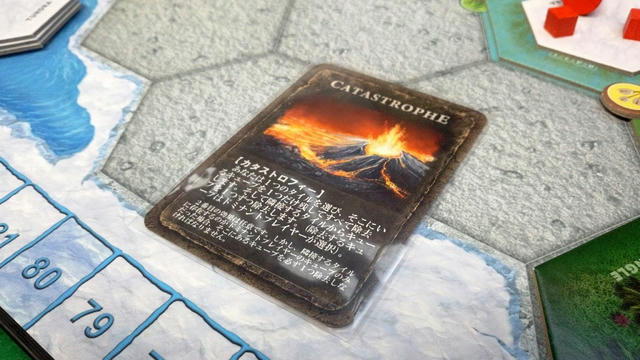

ここは、500万年前の地球。人類の姿はまだなく、氷河期が始まりつつある地球上で様々な動物が、自分の子孫を繁栄させようとしのぎを削っています。

プレイヤーたちは一つの生物種を担当し、氷河を拡大させたり大災害を起こしたりして他の生物種を駆逐していくのです(!?)

---ドミナントスピーシーズ---

ルールを覚えるのに必要な時間:40分

1ゲームの時間:240-300分

評価:☆☆☆☆

GMTゲームスが世に送り出したアメゲーとユーロゲーのハイブリッド融合体。緻密なワーカープレイスメントが楽しめる一方、強烈なカード効果がバンバン飛び交う妙なゲームとなっております。

GMTゲームスと言えば、ユーロゲーマーには名作「バトルライン」で知られていますが、基本的にはウォーゲームの出版社です。このドミナントスピーシーズも、ヘクスタイルが使われていたり、直接攻撃があったりでそこかしこにウォーゲームの香りがします。

これからプレイしようと思う方で気になるのが、「なんでそんなにゲーム時間が長いのか?」というところだと思うのですが

・単純にプレイ人数が多い(6人までプレイ可能)

・初期のワーカー数が多い:プレイ人数によってワーカー数(このゲームでは「AP」)が上限するのですが、4人プレイだといきなり5つのワーカーを持った状態から始まり、最大で8つまで増えます。

アグリコラが4人プレイで2つのワーカーから始まり、最大でも5つであるのに対して、かなり多いですよね。

・ドミナントの確認が煩雑:このゲームは、ヘクスごとに「そのヘクスの優先種(ドミナント)となっているか」という陣取りをするのですが、これが単純に置いた駒数ではないため、

アクションを行った結果、環境に変化が生じたときに確認する手間が結構かかります。ただ、慣れるとドミナントを一瞬で計算できるという変なスキルが身につくため、プレイ時間は短縮されます。

こんなところですねー。

---------------

種族ごとの特徴

ドミナントスピーシーズでは、それぞれ違った特徴をもった6つの種族から一つを担当するのですが、実プレイ3回とアプリで遊んだ感想を書いてみたいと思います。

哺乳類:

特殊能力は「絶滅して取り除かれてしまうキューブを、一つだけ残せる」なのですが、それ以外に「ドミナントアクションで同数タイなら哺乳類が勝つ」という特徴があります。

これを生かして、ぎりぎりの個体数で競り勝ったり、誰も生き残れないツンドラタイルにキューブを残してサバイバルし続ける、といった戦略が可能になります。

ただ、結構テクニカルなプレイになるので上級者向け種族ですね。初期手番は一番最後ですし。

爬虫類:

同着タイで哺乳類に次いで強く、退化のアクションが無償で行えるという特殊能力があります。これによって、退化にAPを振り分ける必要がほとんどありません。気を配らなくてOK。6人プレイ以外で、哺乳類が登場していない地球ならかなり優位に戦えます。

ただ、最初に配置される地域が砂漠と山で、ドミナントアクションで狙える点数が低めです。これを逆手にとって、人気が集中する湿地や海をしり目に、山や砂漠でドミナントを不動のものとし、最後の得点計算で一気にまくるという戦術も取れます。

プレイしやすく、初めてのドミナントスピーシーズでもおすすめ種族です。

鳥類:

おそらく最弱の種族です。特殊能力の「移住アクション時に2マス移動できる」を駆使して海や湿地帯、ツンドラに飛んでいくことになるのですが、無償アクションではなくAPを配置しなくてはならないため、お得感薄め。

貴方がインストする立場で、他全員が初プレイ、という卓なら、迷わず鳥類を選んでください。ハンデ戦です。

両生類:

最初から水のエレメントディスクを3つ持ってゲームに参加できる両生類は、当然ドミナントが取りやすい種族です。スタート時点で配置されるのが海と湿地帯という得点の高いヘクスですし、スタートダッシュを決めていきたいところです。

あとは「放浪」アクションのところに水のエレメントが並ぶかどうか。地球上から水が枯渇しないように、共同戦線を張れる種族がいると吉です。

節足動物:

無償で他のプレイヤーを攻撃できる特殊能力が強く、直接攻撃をためらわなければ最強種族の一角です。天敵の昆虫がいない地球では、初期手番も一番なので節足動物が猛威を振るいます。

通常のタイルで攻撃するよりは、ツンドラタイルで攻撃する方が多いでしょう。対人戦では攻撃しすぎて嫌われないようにする、という、メタゲーム的な戦略が必要かも・・・。

昆虫:

開始時の手番が一番で、毎ターン地球上のどこにでも増えることが出来る昆虫。ゲーム開始時にドミナントカードをよく見て、初手番でドミナントアクションに置くか、寒冷化アクションに置くか決めます。

あとは盤上の状況をみて、1個体数増やすところを決めていきます。同着だと競り負けるので、海や湿地帯で単独得点させないような置き方がいいかもしれません。

絶滅の処理は、ドミナントアクションを処理してからなので、飢えること前提で海や湿地帯にキューブを配置しておく、という戦略も取れますね。

-----------------------

非常にルールが多く、プレイ時間が長いゲームですが一度やってみる価値ありです。選択ルールとして

・カード効果をなくす。獲得したドミナントカード枚数によって、三角数で得点 →ピュアユーロなゲーム展開になり、ゲーム時間も短くなります。

というものがあります。カード効果が派手で賛否両論なので、こちらが好みという人も。

プレイヤーたちは一つの生物種を担当し、氷河を拡大させたり大災害を起こしたりして他の生物種を駆逐していくのです(!?)

---ドミナントスピーシーズ---

ルールを覚えるのに必要な時間:40分

1ゲームの時間:240-300分

評価:☆☆☆☆

GMTゲームスが世に送り出したアメゲーとユーロゲーのハイブリッド融合体。緻密なワーカープレイスメントが楽しめる一方、強烈なカード効果がバンバン飛び交う妙なゲームとなっております。

GMTゲームスと言えば、ユーロゲーマーには名作「バトルライン」で知られていますが、基本的にはウォーゲームの出版社です。このドミナントスピーシーズも、ヘクスタイルが使われていたり、直接攻撃があったりでそこかしこにウォーゲームの香りがします。

これからプレイしようと思う方で気になるのが、「なんでそんなにゲーム時間が長いのか?」というところだと思うのですが

・単純にプレイ人数が多い(6人までプレイ可能)

・初期のワーカー数が多い:プレイ人数によってワーカー数(このゲームでは「AP」)が上限するのですが、4人プレイだといきなり5つのワーカーを持った状態から始まり、最大で8つまで増えます。

アグリコラが4人プレイで2つのワーカーから始まり、最大でも5つであるのに対して、かなり多いですよね。

・ドミナントの確認が煩雑:このゲームは、ヘクスごとに「そのヘクスの優先種(ドミナント)となっているか」という陣取りをするのですが、これが単純に置いた駒数ではないため、

アクションを行った結果、環境に変化が生じたときに確認する手間が結構かかります。ただ、慣れるとドミナントを一瞬で計算できるという変なスキルが身につくため、プレイ時間は短縮されます。

こんなところですねー。

---------------

種族ごとの特徴

ドミナントスピーシーズでは、それぞれ違った特徴をもった6つの種族から一つを担当するのですが、実プレイ3回とアプリで遊んだ感想を書いてみたいと思います。

哺乳類:

特殊能力は「絶滅して取り除かれてしまうキューブを、一つだけ残せる」なのですが、それ以外に「ドミナントアクションで同数タイなら哺乳類が勝つ」という特徴があります。

これを生かして、ぎりぎりの個体数で競り勝ったり、誰も生き残れないツンドラタイルにキューブを残してサバイバルし続ける、といった戦略が可能になります。

ただ、結構テクニカルなプレイになるので上級者向け種族ですね。初期手番は一番最後ですし。

爬虫類:

同着タイで哺乳類に次いで強く、退化のアクションが無償で行えるという特殊能力があります。これによって、退化にAPを振り分ける必要がほとんどありません。気を配らなくてOK。6人プレイ以外で、哺乳類が登場していない地球ならかなり優位に戦えます。

ただ、最初に配置される地域が砂漠と山で、ドミナントアクションで狙える点数が低めです。これを逆手にとって、人気が集中する湿地や海をしり目に、山や砂漠でドミナントを不動のものとし、最後の得点計算で一気にまくるという戦術も取れます。

プレイしやすく、初めてのドミナントスピーシーズでもおすすめ種族です。

鳥類:

おそらく最弱の種族です。特殊能力の「移住アクション時に2マス移動できる」を駆使して海や湿地帯、ツンドラに飛んでいくことになるのですが、無償アクションではなくAPを配置しなくてはならないため、お得感薄め。

貴方がインストする立場で、他全員が初プレイ、という卓なら、迷わず鳥類を選んでください。ハンデ戦です。

両生類:

最初から水のエレメントディスクを3つ持ってゲームに参加できる両生類は、当然ドミナントが取りやすい種族です。スタート時点で配置されるのが海と湿地帯という得点の高いヘクスですし、スタートダッシュを決めていきたいところです。

あとは「放浪」アクションのところに水のエレメントが並ぶかどうか。地球上から水が枯渇しないように、共同戦線を張れる種族がいると吉です。

節足動物:

無償で他のプレイヤーを攻撃できる特殊能力が強く、直接攻撃をためらわなければ最強種族の一角です。天敵の昆虫がいない地球では、初期手番も一番なので節足動物が猛威を振るいます。

通常のタイルで攻撃するよりは、ツンドラタイルで攻撃する方が多いでしょう。対人戦では攻撃しすぎて嫌われないようにする、という、メタゲーム的な戦略が必要かも・・・。

昆虫:

開始時の手番が一番で、毎ターン地球上のどこにでも増えることが出来る昆虫。ゲーム開始時にドミナントカードをよく見て、初手番でドミナントアクションに置くか、寒冷化アクションに置くか決めます。

あとは盤上の状況をみて、1個体数増やすところを決めていきます。同着だと競り負けるので、海や湿地帯で単独得点させないような置き方がいいかもしれません。

絶滅の処理は、ドミナントアクションを処理してからなので、飢えること前提で海や湿地帯にキューブを配置しておく、という戦略も取れますね。

-----------------------

非常にルールが多く、プレイ時間が長いゲームですが一度やってみる価値ありです。選択ルールとして

・カード効果をなくす。獲得したドミナントカード枚数によって、三角数で得点 →ピュアユーロなゲーム展開になり、ゲーム時間も短くなります。

というものがあります。カード効果が派手で賛否両論なので、こちらが好みという人も。

ツインズ

- 2016/08/16 (Tue)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

組み合わせが 勝敗を分ける

あなたはギャング団のボス。個性の強い手下たちを最適な組み合わせで二人ずつ送り出し、ほかのギャング団と決闘しなくてはなりません。もちろん、送り出す順番も重要ですよ。

---ツインズ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:5-10分

評価:☆☆

オインクゲームズが長らく絶版になっていたクニツィアのギャンブルゲームを、いつものおしゃれなコンポーネントで復刻。絶版ゲームが復刻されるのはかなーりありがたいし、隙間時間ゲームとしてはなかなか良い!という評判だったので買ってみたのですが、ちょっと私には合いませんでした・・・。

いや、ポーカーとかが嫌いなわけではなく、むしろ好きなんですけどね。やっぱりこういうゲーム性だと、リアルマネーを賭けないと面白くないというかごにょごにょ・・・

8枚配られた手札から2枚組を4つ作り、全4ラウンドでチップをやり取りします。

で、役の強さは単純。1~4ラウンド目でどういうチップのやり取りが行われるかというのも全部サマリーカードに書いてあって一目瞭然。箱を開けてすぐ遊べる素晴らしさ。

あと、勝負開始前(手札を配られた直後)のみ、追加でカードをドローすることができます。一枚なら1金、2枚なら3金を場に払います。 追加は二枚が上限。

ただゲームをやってみると、3人だと面白くないし、実質4人からのゲームです。でも四人でもややプレイ人数が少なくて、5~6人でできればもう少し面白くなるのかなー?と。

3人と4人で遊んでみての感想なのですが、最初に追加でカードを引く人が何人もいないと、場にたまるチップが少なくてしょぼい博打になりがち。この点、昔のゲームらしく、ゲームの面白さがプレイヤーに委ねられています。博打好きを5-6人集めましょう。

しかしその人数集まったら、「ペアーズ」のバリエーションルール「ゴブリンポーカー」をやったほうが面白いんですよ。カードをめくるときの盛り上がりも、チップのやり取りの派手さもゴブリンポーカーに軍配が上がります。

うーん。ツインズには資料的な価値がある・・・かな?

あなたはギャング団のボス。個性の強い手下たちを最適な組み合わせで二人ずつ送り出し、ほかのギャング団と決闘しなくてはなりません。もちろん、送り出す順番も重要ですよ。

---ツインズ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:5-10分

評価:☆☆

オインクゲームズが長らく絶版になっていたクニツィアのギャンブルゲームを、いつものおしゃれなコンポーネントで復刻。絶版ゲームが復刻されるのはかなーりありがたいし、隙間時間ゲームとしてはなかなか良い!という評判だったので買ってみたのですが、ちょっと私には合いませんでした・・・。

いや、ポーカーとかが嫌いなわけではなく、むしろ好きなんですけどね。やっぱりこういうゲーム性だと、リアルマネーを賭けないと面白くないというかごにょごにょ・・・

8枚配られた手札から2枚組を4つ作り、全4ラウンドでチップをやり取りします。

で、役の強さは単純。1~4ラウンド目でどういうチップのやり取りが行われるかというのも全部サマリーカードに書いてあって一目瞭然。箱を開けてすぐ遊べる素晴らしさ。

あと、勝負開始前(手札を配られた直後)のみ、追加でカードをドローすることができます。一枚なら1金、2枚なら3金を場に払います。 追加は二枚が上限。

ただゲームをやってみると、3人だと面白くないし、実質4人からのゲームです。でも四人でもややプレイ人数が少なくて、5~6人でできればもう少し面白くなるのかなー?と。

3人と4人で遊んでみての感想なのですが、最初に追加でカードを引く人が何人もいないと、場にたまるチップが少なくてしょぼい博打になりがち。この点、昔のゲームらしく、ゲームの面白さがプレイヤーに委ねられています。博打好きを5-6人集めましょう。

しかしその人数集まったら、「ペアーズ」のバリエーションルール「ゴブリンポーカー」をやったほうが面白いんですよ。カードをめくるときの盛り上がりも、チップのやり取りの派手さもゴブリンポーカーに軍配が上がります。

うーん。ツインズには資料的な価値がある・・・かな?

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)