対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.17

[PR]

- 2016.01.31

トランスヨーロッパ

- 2016.01.21

ディプロマシー

- 2016.01.15

太陽の家

- 2016.01.14

宝石の煌めき

- 2015.12.31

クーロラド

トランスヨーロッパ

- 2016/01/31 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

では最初に、この目的地カードを配りまーす。 このカードの各都市を、線路でつなぐのが目的です。

・・・なんかどっかで聞いたようなルールだね??

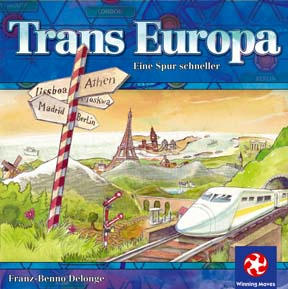

---トランスヨーロッパ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

たぶん今までプレイした中で一番軽い鉄道ゲーム。ゲームの軽さを他の鉄道ゲーと比べると

トランスヨーロッパ << チケットトゥライド <<< ユニオンパシフィック << スチーム

ってところか。ユニパシとスチームは鉄道ゲーというか経済ゲームだけど。

---------------

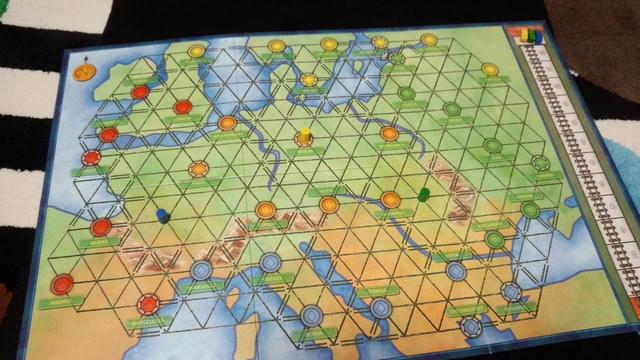

さてこのトランスヨーロッパ、最初に目的地カードが各プレイヤーに5枚配られる。

カードの裏面の色が5色あって、これがボードの色分けと対応している。つまり目的地はかなりばらばら。欧州全域に散らばる。

それから、自分のスタート地点を決める。これはボード上に描かれている線の交点ならどこでもOK.

で、手番になったら、できることは

・線路(黒い棒)を1~2本引く

これだけ。自分の拠点 or 自分の拠点からつながる線路につながるように置く。

ただ、ところどころに二重線が書かれている場所があって、ここに置く場合は線路二本分置いたものとみなす。

線路はすべて黒いので、誰が引いた線路か区別がつかない・・・。つまり他のプレイヤーが引いた線路でも目的地にたどり着けるのだ。うまく相乗りしよう。

----------

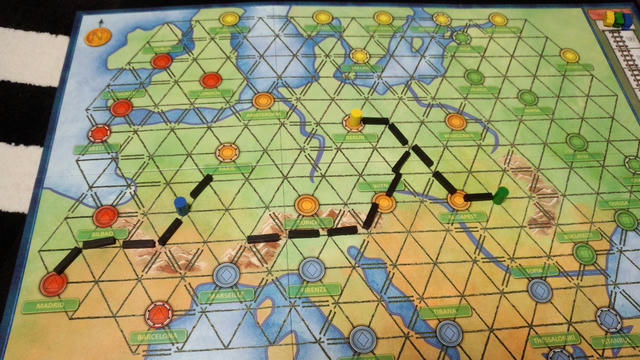

拡張ルール(といっても大人がプレイするには必須のルール) として、「自分専用の線路」がある。

各プレイヤー、3本ずつ自分の色の線路を持っていて、任意のタイミングで置くことが出来る。

この線路はお察しの通り、他のプレイヤーは乗り入れできないので、要所に置いてうまく邪魔をするために使う。ゲームを通して3本しかないので慎重に。

----------------

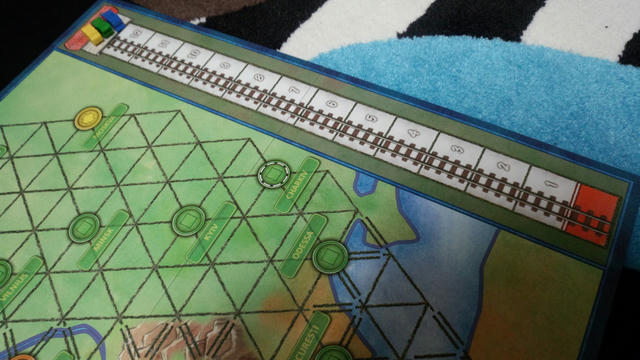

誰かが目的地を全てつなげたら、即座にラウンド終了。つなげられなかった人は、不足の区間分マイナスを食らう。 二重線の区間は2点と数える。

マイナス点が12点に達したプレイヤーがでたら、ゲーム終了。

-----------------

非常にシンプルなルールなので、本格的に楽しむには物足りないですが、ファミリーで遊ぶ時や、息抜きにおすすめ。いつだれが上がるかわからない緊張感はかなりの物です。

残念ながら絶版状態が長く続いている作品なので、手に入りづらいかもしれませんが、中古品なら手に入るかも・・・。(作者が故人なので、権利関係が難しいのでしょう。)

姉妹作品である「トランスアメリカ」には、「第二ラウンド終了時に全員が3点以上残っていたら、ゲーム終了ラインが最下位プレイヤーの2マス先に移動する」というルールがあります。

これ、トランスヨーロッパでは削除されているんですが、ゲームに慣れた人同士で遊ぶとラウンド数が多くなる(足の引っ張り合いでゲームが終わらない)状態になりやすいので、個人的には入れたほうがいいルールだと思います。5ラウンドとかやるとさすがにだれるので・・・。

また、プレイ人数が2-6人とありますが、2人プレイはさすがにおすすめできません。実質3人からプレイするゲームですね。ほかのプレイヤーとの線路乗り入れが肝なので。

・・・なんかどっかで聞いたようなルールだね??

---トランスヨーロッパ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

たぶん今までプレイした中で一番軽い鉄道ゲーム。ゲームの軽さを他の鉄道ゲーと比べると

トランスヨーロッパ << チケットトゥライド <<< ユニオンパシフィック << スチーム

ってところか。ユニパシとスチームは鉄道ゲーというか経済ゲームだけど。

---------------

さてこのトランスヨーロッパ、最初に目的地カードが各プレイヤーに5枚配られる。

カードの裏面の色が5色あって、これがボードの色分けと対応している。つまり目的地はかなりばらばら。欧州全域に散らばる。

それから、自分のスタート地点を決める。これはボード上に描かれている線の交点ならどこでもOK.

で、手番になったら、できることは

・線路(黒い棒)を1~2本引く

これだけ。自分の拠点 or 自分の拠点からつながる線路につながるように置く。

ただ、ところどころに二重線が書かれている場所があって、ここに置く場合は線路二本分置いたものとみなす。

線路はすべて黒いので、誰が引いた線路か区別がつかない・・・。つまり他のプレイヤーが引いた線路でも目的地にたどり着けるのだ。うまく相乗りしよう。

----------

拡張ルール(といっても大人がプレイするには必須のルール) として、「自分専用の線路」がある。

各プレイヤー、3本ずつ自分の色の線路を持っていて、任意のタイミングで置くことが出来る。

この線路はお察しの通り、他のプレイヤーは乗り入れできないので、要所に置いてうまく邪魔をするために使う。ゲームを通して3本しかないので慎重に。

----------------

誰かが目的地を全てつなげたら、即座にラウンド終了。つなげられなかった人は、不足の区間分マイナスを食らう。 二重線の区間は2点と数える。

マイナス点が12点に達したプレイヤーがでたら、ゲーム終了。

-----------------

非常にシンプルなルールなので、本格的に楽しむには物足りないですが、ファミリーで遊ぶ時や、息抜きにおすすめ。いつだれが上がるかわからない緊張感はかなりの物です。

残念ながら絶版状態が長く続いている作品なので、手に入りづらいかもしれませんが、中古品なら手に入るかも・・・。(作者が故人なので、権利関係が難しいのでしょう。)

姉妹作品である「トランスアメリカ」には、「第二ラウンド終了時に全員が3点以上残っていたら、ゲーム終了ラインが最下位プレイヤーの2マス先に移動する」というルールがあります。

これ、トランスヨーロッパでは削除されているんですが、ゲームに慣れた人同士で遊ぶとラウンド数が多くなる(足の引っ張り合いでゲームが終わらない)状態になりやすいので、個人的には入れたほうがいいルールだと思います。5ラウンドとかやるとさすがにだれるので・・・。

また、プレイ人数が2-6人とありますが、2人プレイはさすがにおすすめできません。実質3人からプレイするゲームですね。ほかのプレイヤーとの線路乗り入れが肝なので。

PR

ディプロマシー

- 2016/01/21 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(4) |

- Edit |

- ▲Top

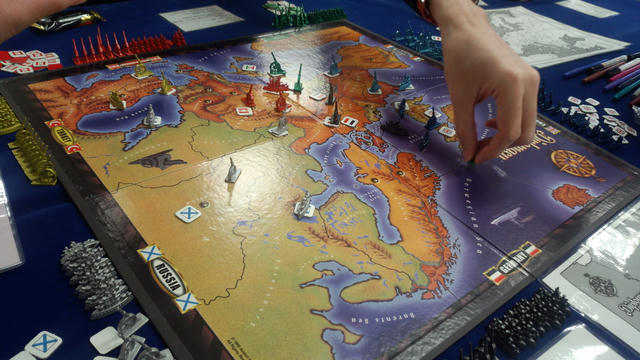

1901年春、20世紀の幕開けとともに、欧州は「ベル・エポック」と呼ばれる繁栄の時代を謳歌していました。戦争もなく、飛行機が初めて空を飛び、映画が娯楽として広まり始めました。

しかし、人の歴史は戦争の歴史。戦いのない時代は長くは続かなかったのです。

---ディプロマシー---

ルールを覚えるのに必要な時間:60分

1ゲームの時間:300-600分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

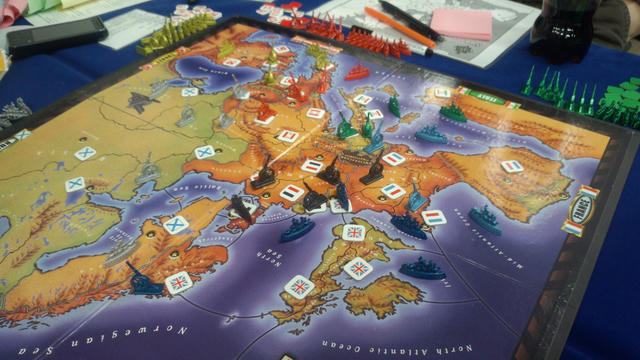

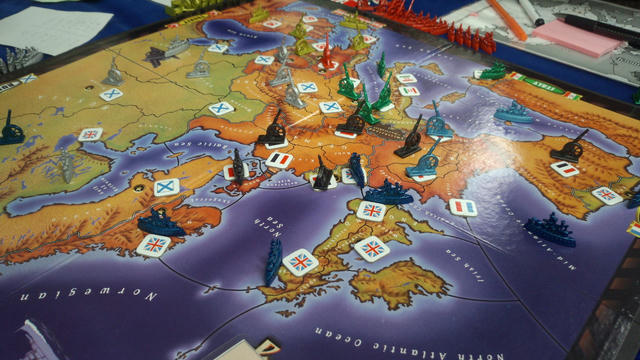

いわゆる「アナログゲーム」の中でも、「ウォーゲーム」というジャンルに属する(?)作品。第一次世界大戦前夜の欧州を舞台に、最大7人のプレイヤーがしのぎを削るマルチゲームです。

ゲームが作られたのはなんと1950年代。メインボードは欧州が50ほどの地域に区切られ、一区間のスケールは数百~数千km。ユニットに射程は無く、移動は隣接地域のみ。純粋な戦略級ゲームの特徴をもれなく備えています。

60年前のゲームだけあって(ルールの改訂はありますが)、ルールはこれでもかというぐらい単純。

----------

・ユニットは陸軍と海軍の二種類のみ

・各ユニットの行動は 「移動」「待機」「支援」「輸送(海軍のみ)」の4つだけ

・移動した先に、他国のユニットがいたら必ず戦闘。つまり移動=戦闘

・戦闘の解決は、単純に戦力が多い方が勝ち。地形効果とかは無い。当該ユニットが支援されていたら、その分戦力が+1されていく。

ほんとにこれだけです。ユニットの生産コマンドという概念もないので、補給地を占領したら勝手に軍が増えていきます。

---------

じゃあ何が面白いの?というところなんですが・・・。

ディプロマシーは最大7人のプレイヤーが一斉に命令書(ただのメモ帳)に各ユニットの行動を記入。一斉に公開して駒を動かします。

この命令の前に、15分ほど「外交」の時間が設けられているんですね。

各自自由に他のプレイヤーと会話を行い、曰く「協力してあの拠点を取っちゃいましょうよ」「私が支援するので、こちらの国境は侵さないでください」「こっちの海軍で輸送してあげるんで、あっちの海峡は通してください」

ただ、各自秘密裏に命令書を書き込むので、別に事前の打ち合わせ通りに行動する必要はないwうーん。なんという友情破壊ゲーム。

このため、輸送や支援は「他の国のユニットに対しても」出来るようになっている。このため、結構ややこしい場面が発生したりして、ルールブックの最後に22の「このときはこうする」凡例が載っていたりする。

---------

ゲームは

春の外交→春の行動→秋の外交→秋の行動→支配地域の更新、ユニットの増減

で進み、春と秋合わせて1年。 秋まで終わって初めて戦力が変化するので、春は秋のための準備という意味合いが強いです。

マップ上には、30か所ほどの「補給地点」が設定されているので、ここを占領していくと軍隊がどんどん自国に生産されていきます。

一国が過半数の補給地点を抑えるとゲーム終了なのですが、そこまでやると一日つぶす覚悟が必要なので、規定年数の経過、もしくは上位三国が補給地点の過半数を押さえたら勝利、などという終了条件にするのが一般的です。

----------

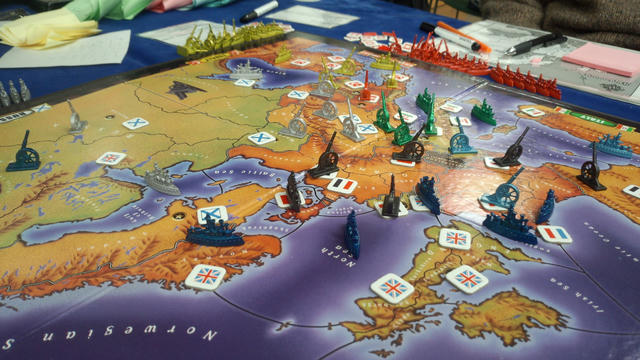

先日初めてプレイしたとき、私は英国担当。初期セットアップで、各国3つの軍隊を持った状態から始まります。(ロシアだけ4つ)陸軍と海軍の配分は国によって違います。

イギリスは島国なので、とにかく海軍がいないと移動すらままなりません。なのでフランスやドイツ、ロシアと領土分割の話し合いをしながら、とりあえず補給地点を2つ増やして、追加生産の2つのユニットはどちらも海軍に振り分け。

取り合えず抑えに行ったのはノルウェーとベルギーの補給地点。それから補給地ではないですが、戦略的に重要な北海と英仏海峡には、常に海軍を駐留させておくようフランスを言いくるめておきました。

「スペインとポルトガルを取る邪魔をしないから、俺には制海権をくれよ」

実は海を押さえておくと、あとでフランスのブレスト地方を力ずくで奪える可能性があるのです。

その後、フランス・ドイツ・イギリスの3国同盟関係は崩れ、フランスがイタリアに目を向けた隙にスペインはドイツの物に、そしてポルトガルはイギリスが抑える結果に。

また、ノルウェーとサンクトペテルブルグは一歩で行き来できることを利用し、英露不可侵条約を一方的にやぶったイギリスの陸軍はサンクトペテルブルグを占領。 ロシア国民の恨みを末代まで買うこととなった。

戦闘はどちらかというと南が苛烈で、オーストリアハンガリー帝国はロシア・トルコ・イタリアに蹂躙され、わずか一部隊を残すのみ。このゲームは戦闘に負けても軍は基本的に撤退するだけなので、このままゲーム終了まで生殺しの状態であった。かわいそうに。

1904年が終わった時点で、イギリス・ドイツ・ロシアの3強が決定し、ゲーム終了。プレイ時間4時間半と、やや短めのディプロマシーを堪能しました。

--------------

古いゲームなので、長大なプレイ時間にもかかわらず脱落者が発生する、負けが込んできたプレイヤーの救済処置が無い等、現代のゲームと違う部分が多々ありますが・・・

こんなシンプルな移動と戦闘のシステムで楽しめるなんて、正直驚きです。一生に一度、ぜひ7人でのプレイを楽しんでください。敷居は高いですが、メガシヴィライゼーションよりは現実味があるでしょ?

しかし、人の歴史は戦争の歴史。戦いのない時代は長くは続かなかったのです。

---ディプロマシー---

ルールを覚えるのに必要な時間:60分

1ゲームの時間:300-600分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

いわゆる「アナログゲーム」の中でも、「ウォーゲーム」というジャンルに属する(?)作品。第一次世界大戦前夜の欧州を舞台に、最大7人のプレイヤーがしのぎを削るマルチゲームです。

ゲームが作られたのはなんと1950年代。メインボードは欧州が50ほどの地域に区切られ、一区間のスケールは数百~数千km。ユニットに射程は無く、移動は隣接地域のみ。純粋な戦略級ゲームの特徴をもれなく備えています。

60年前のゲームだけあって(ルールの改訂はありますが)、ルールはこれでもかというぐらい単純。

----------

・ユニットは陸軍と海軍の二種類のみ

・各ユニットの行動は 「移動」「待機」「支援」「輸送(海軍のみ)」の4つだけ

・移動した先に、他国のユニットがいたら必ず戦闘。つまり移動=戦闘

・戦闘の解決は、単純に戦力が多い方が勝ち。地形効果とかは無い。当該ユニットが支援されていたら、その分戦力が+1されていく。

ほんとにこれだけです。ユニットの生産コマンドという概念もないので、補給地を占領したら勝手に軍が増えていきます。

---------

じゃあ何が面白いの?というところなんですが・・・。

ディプロマシーは最大7人のプレイヤーが一斉に命令書(ただのメモ帳)に各ユニットの行動を記入。一斉に公開して駒を動かします。

この命令の前に、15分ほど「外交」の時間が設けられているんですね。

各自自由に他のプレイヤーと会話を行い、曰く「協力してあの拠点を取っちゃいましょうよ」「私が支援するので、こちらの国境は侵さないでください」「こっちの海軍で輸送してあげるんで、あっちの海峡は通してください」

ただ、各自秘密裏に命令書を書き込むので、別に事前の打ち合わせ通りに行動する必要はないwうーん。なんという友情破壊ゲーム。

このため、輸送や支援は「他の国のユニットに対しても」出来るようになっている。このため、結構ややこしい場面が発生したりして、ルールブックの最後に22の「このときはこうする」凡例が載っていたりする。

---------

ゲームは

春の外交→春の行動→秋の外交→秋の行動→支配地域の更新、ユニットの増減

で進み、春と秋合わせて1年。 秋まで終わって初めて戦力が変化するので、春は秋のための準備という意味合いが強いです。

マップ上には、30か所ほどの「補給地点」が設定されているので、ここを占領していくと軍隊がどんどん自国に生産されていきます。

一国が過半数の補給地点を抑えるとゲーム終了なのですが、そこまでやると一日つぶす覚悟が必要なので、規定年数の経過、もしくは上位三国が補給地点の過半数を押さえたら勝利、などという終了条件にするのが一般的です。

----------

先日初めてプレイしたとき、私は英国担当。初期セットアップで、各国3つの軍隊を持った状態から始まります。(ロシアだけ4つ)陸軍と海軍の配分は国によって違います。

イギリスは島国なので、とにかく海軍がいないと移動すらままなりません。なのでフランスやドイツ、ロシアと領土分割の話し合いをしながら、とりあえず補給地点を2つ増やして、追加生産の2つのユニットはどちらも海軍に振り分け。

取り合えず抑えに行ったのはノルウェーとベルギーの補給地点。それから補給地ではないですが、戦略的に重要な北海と英仏海峡には、常に海軍を駐留させておくようフランスを言いくるめておきました。

「スペインとポルトガルを取る邪魔をしないから、俺には制海権をくれよ」

実は海を押さえておくと、あとでフランスのブレスト地方を力ずくで奪える可能性があるのです。

その後、フランス・ドイツ・イギリスの3国同盟関係は崩れ、フランスがイタリアに目を向けた隙にスペインはドイツの物に、そしてポルトガルはイギリスが抑える結果に。

また、ノルウェーとサンクトペテルブルグは一歩で行き来できることを利用し、英露不可侵条約を一方的にやぶったイギリスの陸軍はサンクトペテルブルグを占領。 ロシア国民の恨みを末代まで買うこととなった。

戦闘はどちらかというと南が苛烈で、オーストリアハンガリー帝国はロシア・トルコ・イタリアに蹂躙され、わずか一部隊を残すのみ。このゲームは戦闘に負けても軍は基本的に撤退するだけなので、このままゲーム終了まで生殺しの状態であった。かわいそうに。

1904年が終わった時点で、イギリス・ドイツ・ロシアの3強が決定し、ゲーム終了。プレイ時間4時間半と、やや短めのディプロマシーを堪能しました。

--------------

古いゲームなので、長大なプレイ時間にもかかわらず脱落者が発生する、負けが込んできたプレイヤーの救済処置が無い等、現代のゲームと違う部分が多々ありますが・・・

こんなシンプルな移動と戦闘のシステムで楽しめるなんて、正直驚きです。一生に一度、ぜひ7人でのプレイを楽しんでください。敷居は高いですが、メガシヴィライゼーションよりは現実味があるでしょ?

太陽の家

- 2016/01/15 (Fri)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

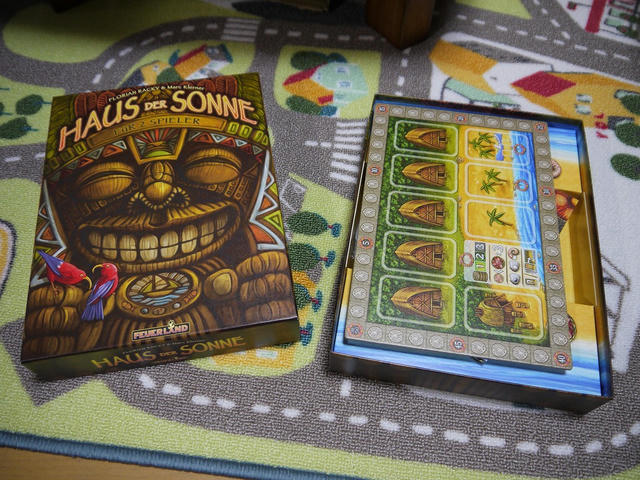

二人用ながら、「電力会社」サイズの大箱でお届けする強烈な箱絵のゲーム。

なんだかよくわからないけど、火山島に石像を建てまくれ!

---太陽の家---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:50分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

フォイヤーラント社の2015年新作。2人用ゲームが流行を見せる中、ひときわ目を惹くイラストと、巨大な箱でリリースされた。

2人用ゲームなので、ゲーム会で見かけることも少なく(七不思議デュエルはそれでもよく見るが)、遊んだという感想もあまり聞かない不遇のゲーム。

実際に遊んでみると、ほんのりマンカラ風味で一手先の移動先を予測しつつ、効率的に立ち回るゲーム。そして運要素である火山の噴火で計画がぶち壊しになるwwそんなゲームでした。噴火ゲームは好き嫌い分かれるなぁ・・・

まず、丸い形のメインボードを広げて、横に得点ボード兼市場ボードを置きます。

カード背にヤシの木が1~3本書かれているので、種類ごとにシャッフル。メインボードのくぼみに、ヤシの木が一本のカードを並べます。

そのほかのカードは、お金で買うことになるので、表向けて指定の場所に置いておきます。

各自コマのセットを受け取り、自分のシャーマンをそれぞれ村に。そして共通の船コマを置いたらゲーム開始!

-------------------

手番にできることは

・数字ディスクを置く

・数字ディスクの回収

※数字ディスクが全く無い時のみ、船を一マス動かす

どれかです。

基本は数字ディスクを置くアクション。

a)船コマがないところに数字ディスクを置く

数字ディスクは1~5の五枚あります。

この時は、自分のシャーマンを二マスまで動かせます。動かさなくても。一マスだけ動かしてもOK。

ただし、山を上る方向に2マス動かすのはNG。降りる方向なら2マス動かせます。

※最初、シャーマンは砂浜にいるので、はじめは草原に入るために移動力を1使います。最初以外は砂浜にシャーマンが入るということはありません。

※数字ディスクは、同じエリアに複数置くことができます。

b)船コマがあるところに数字ディスクを置く

この時は、置いた数字ディスクの数だけ船コマが進みます。そして、船が止まったところに自分の数字ディスクがあれば、その場所に置いてあるカードを取ってアクションができます。

・自分の数字ディスクだけ置いてあるとき → 2枚のうち、1枚好きなほうを取る

・双方の数字ディスクが置いてある → 数字の合計が大きいほうが、最初にカードを取り、残ったほうを数字の小さいほうがとる

※ただし、2枚のカードが全く同じで、双方の数字ディスクが置いてある場合、数の大きいほうだけがカードを取れます。例外処理なので注意。

カードを取ったら空いた場所にカードを補充。背面に書かれたヤシの木が少ないほうから使います。また、置いてあった数字ディスクは手元に戻ってきます。

※数字ディスクを置く際は、相手と合計が全く同じになるようにはおけません。必ず優劣があるようにしか置けないのです。

c) 数字ディスクを回収 した場合でも、シャーマンコマを2マスまで動かすことができます。

-----------------

カードアクションは以下

・石像を建てる:自分のシャーマンがいるところに石像を建てます。火山の火口に近いほど、高得点。

・真珠/オウムガイを獲得:これは勝利点

・魚を獲得:相手より所有している魚が多いと、決算時に得点になります。

・貝を獲得:これはお金です。獲得した時は市場で買い物をする権利を得ます。

・溶岩の巫女:火口にある溶岩を、隣に移動させることができます。詳細は後述。

-----------------

カード補充の際に、「溶岩カード」が出たら、今船がある場所の火口に、溶岩ディスクを置きます。

なお、連続して溶岩カードが出たり、すでに溶岩が置いてある場所にまた置く場合は、積み重なります。

-----------------

さて、「ヤシの木2本カード」が尽きた時には一回目の決算。決算前に買い物のチャンスがあり・・・その後

市場ボードのチャートに従い、

・建てた石像の点数(火口に近いほうから3・2・1点)

・相手より魚が多ければ3点

・真珠やオウムガイの得点。ちなみに白真珠は1点、黒真珠は2点だが、白黒セットで持っていると4点。

・そしてボーナスカードの得点計算。これは貝を獲得した時に市場で買えるもので、カードに書いてある蝶の数で得点できたり、石像の決算をもう一度起こすものがあります。後者は強いので貝のカードを二枚払う必要が。

ただし!決算前に火山の噴火が起きます。溶岩ディスクが置いてある位置から溶岩流が発生し、置いてある石像をなぎ倒す!

ディスクが一枚置いてあると、火口に近い石像が犠牲となります。複数が置かれていれば、標高が低い位置の石像も流されてしまいます。 得点が高い場所に置いてある石像は、ハイリスクハイリターンなのです。

溶岩を避けるためには、溶岩の巫女を使ってディスクを動かす必要があります。一度に1つしか動かせないし、隣にしか動かないので避けきれないことも多いが・・・。

※ちなみに市場には、お金で買える溶岩の巫女があり、これも船の移動で獲得した溶岩の巫女と全く同じ効果がある。

---------------

一回目の決算が終わったら、石像はそのままにゲーム続行。

全てのカードが尽きて、船が「カードが枯渇しているエリア」に止まったらゲーム終了。一回目と同じ決算をもう一度やり、最後に残った貝は1つ1点となる。もちろん勝利点が多いほうが勝ち!

---------------

プレイしてみると、「森 or 山の石像をもう一回決算させるカード」が強いので、双方が一枚ずつこのカードを持ち合う展開になると思います。

逆に、「カードに書かれている蝶が得点」のカードは弱いので、市場のボーナスカードに激しく強弱がある感じ。

溶岩で石像が流れてしまっては、せっかく買った再決算のカードが意味をなさないので、展開によっては弱いボーナスカードも意味が出てくるんですがね・・・。基本的には火口に近い位置に石像を建てまくるべきです。

溶岩のランダム性をなくす、ゲーマー向きのヴァリアントもあるんですが、

基本ルールで「おい!溶岩で石像が全部溶けたよ!」「うわーかわいそう」とワイワイ楽しむほうが好きかも。まあ 機会があったらヴァリアントも試してみたいです。

なんだかよくわからないけど、火山島に石像を建てまくれ!

---太陽の家---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:50分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

フォイヤーラント社の2015年新作。2人用ゲームが流行を見せる中、ひときわ目を惹くイラストと、巨大な箱でリリースされた。

2人用ゲームなので、ゲーム会で見かけることも少なく(七不思議デュエルはそれでもよく見るが)、遊んだという感想もあまり聞かない不遇のゲーム。

実際に遊んでみると、ほんのりマンカラ風味で一手先の移動先を予測しつつ、効率的に立ち回るゲーム。そして運要素である火山の噴火で計画がぶち壊しになるwwそんなゲームでした。噴火ゲームは好き嫌い分かれるなぁ・・・

まず、丸い形のメインボードを広げて、横に得点ボード兼市場ボードを置きます。

カード背にヤシの木が1~3本書かれているので、種類ごとにシャッフル。メインボードのくぼみに、ヤシの木が一本のカードを並べます。

そのほかのカードは、お金で買うことになるので、表向けて指定の場所に置いておきます。

各自コマのセットを受け取り、自分のシャーマンをそれぞれ村に。そして共通の船コマを置いたらゲーム開始!

-------------------

手番にできることは

・数字ディスクを置く

・数字ディスクの回収

※数字ディスクが全く無い時のみ、船を一マス動かす

どれかです。

基本は数字ディスクを置くアクション。

a)船コマがないところに数字ディスクを置く

数字ディスクは1~5の五枚あります。

この時は、自分のシャーマンを二マスまで動かせます。動かさなくても。一マスだけ動かしてもOK。

ただし、山を上る方向に2マス動かすのはNG。降りる方向なら2マス動かせます。

※最初、シャーマンは砂浜にいるので、はじめは草原に入るために移動力を1使います。最初以外は砂浜にシャーマンが入るということはありません。

※数字ディスクは、同じエリアに複数置くことができます。

b)船コマがあるところに数字ディスクを置く

この時は、置いた数字ディスクの数だけ船コマが進みます。そして、船が止まったところに自分の数字ディスクがあれば、その場所に置いてあるカードを取ってアクションができます。

・自分の数字ディスクだけ置いてあるとき → 2枚のうち、1枚好きなほうを取る

・双方の数字ディスクが置いてある → 数字の合計が大きいほうが、最初にカードを取り、残ったほうを数字の小さいほうがとる

※ただし、2枚のカードが全く同じで、双方の数字ディスクが置いてある場合、数の大きいほうだけがカードを取れます。例外処理なので注意。

カードを取ったら空いた場所にカードを補充。背面に書かれたヤシの木が少ないほうから使います。また、置いてあった数字ディスクは手元に戻ってきます。

※数字ディスクを置く際は、相手と合計が全く同じになるようにはおけません。必ず優劣があるようにしか置けないのです。

c) 数字ディスクを回収 した場合でも、シャーマンコマを2マスまで動かすことができます。

-----------------

カードアクションは以下

・石像を建てる:自分のシャーマンがいるところに石像を建てます。火山の火口に近いほど、高得点。

・真珠/オウムガイを獲得:これは勝利点

・魚を獲得:相手より所有している魚が多いと、決算時に得点になります。

・貝を獲得:これはお金です。獲得した時は市場で買い物をする権利を得ます。

・溶岩の巫女:火口にある溶岩を、隣に移動させることができます。詳細は後述。

-----------------

カード補充の際に、「溶岩カード」が出たら、今船がある場所の火口に、溶岩ディスクを置きます。

なお、連続して溶岩カードが出たり、すでに溶岩が置いてある場所にまた置く場合は、積み重なります。

-----------------

さて、「ヤシの木2本カード」が尽きた時には一回目の決算。決算前に買い物のチャンスがあり・・・その後

市場ボードのチャートに従い、

・建てた石像の点数(火口に近いほうから3・2・1点)

・相手より魚が多ければ3点

・真珠やオウムガイの得点。ちなみに白真珠は1点、黒真珠は2点だが、白黒セットで持っていると4点。

・そしてボーナスカードの得点計算。これは貝を獲得した時に市場で買えるもので、カードに書いてある蝶の数で得点できたり、石像の決算をもう一度起こすものがあります。後者は強いので貝のカードを二枚払う必要が。

ただし!決算前に火山の噴火が起きます。溶岩ディスクが置いてある位置から溶岩流が発生し、置いてある石像をなぎ倒す!

ディスクが一枚置いてあると、火口に近い石像が犠牲となります。複数が置かれていれば、標高が低い位置の石像も流されてしまいます。 得点が高い場所に置いてある石像は、ハイリスクハイリターンなのです。

溶岩を避けるためには、溶岩の巫女を使ってディスクを動かす必要があります。一度に1つしか動かせないし、隣にしか動かないので避けきれないことも多いが・・・。

※ちなみに市場には、お金で買える溶岩の巫女があり、これも船の移動で獲得した溶岩の巫女と全く同じ効果がある。

---------------

一回目の決算が終わったら、石像はそのままにゲーム続行。

全てのカードが尽きて、船が「カードが枯渇しているエリア」に止まったらゲーム終了。一回目と同じ決算をもう一度やり、最後に残った貝は1つ1点となる。もちろん勝利点が多いほうが勝ち!

---------------

プレイしてみると、「森 or 山の石像をもう一回決算させるカード」が強いので、双方が一枚ずつこのカードを持ち合う展開になると思います。

逆に、「カードに書かれている蝶が得点」のカードは弱いので、市場のボーナスカードに激しく強弱がある感じ。

溶岩で石像が流れてしまっては、せっかく買った再決算のカードが意味をなさないので、展開によっては弱いボーナスカードも意味が出てくるんですがね・・・。基本的には火口に近い位置に石像を建てまくるべきです。

溶岩のランダム性をなくす、ゲーマー向きのヴァリアントもあるんですが、

基本ルールで「おい!溶岩で石像が全部溶けたよ!」「うわーかわいそう」とワイワイ楽しむほうが好きかも。まあ 機会があったらヴァリアントも試してみたいです。

宝石の煌めき

- 2016/01/14 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

いちおう、宝石商というテーマはあるけれどほとんどノンテーマの本作。研ぎ澄まされた拡大再生産を楽しもう!

---宝石の煌めき---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

このゲームが出た当時、そういえばかなり話題になった。各所で「おもしろい!」「手軽で繰り返し遊べる」という評価を振りまき、その後SDJをキャメルアップと争った後、残念ながら惜敗している。

その後新作を追い続けるヘビーゲーマーの話題には登らなくなった頃、日本語版が発売された。流通が安定した結果、フィラーゲーム(時間調整用のゲーム)としてや、ゲーム会初参加の人にまず出してみるキラーゲームとして活躍を続けている。 バロニィが出た後もその地位は脅かされていない。やるな宝石の煌めき。

ルールを今更書いてもしょうがないので、年始に家族と遊んだら大変好評だったということだけ書く。(七味唐辛子のビンはスタートプレイヤーマーカーだ。)

拡大再生産などという言葉は微塵も使わず、「チップで宝石をお買いものしていくゲーム」と紹介。んでプレイしてみたら 面白い!との意見が

実は一回目のプレイでは手加減して、接戦になるようにしたのでまあこれは思惑通り。

もう一回やりたいというありがたいお言葉を頂いたので、2日後にすぐ再戦。

今度は、レベル3のカードに「トパーズ7枚・4点」「エメラルド7枚・4点」のカードが並んだので、さっさとこれを確保、2種の宝石を重点的に集めてこれを購入し・・・

ついでに貴族タイルを獲得して、この3つだけで11点を稼ぎだし、

他の2人が5-6点をさまよう中ぶっちぎって勝利したら

大変不満がられた

経験者プレイもほどほどに!

----------------------

オープン会では大体4人でプレイされている(と思う)本作ですが、3人戦だとチップの枯渇が4人のときより早く(各宝石5枚しかない) プレイ感が変わります。

同色2枚取りもやや難しくなるので、新鮮でおすすめ。ぜひお試しあれ。

---宝石の煌めき---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

このゲームが出た当時、そういえばかなり話題になった。各所で「おもしろい!」「手軽で繰り返し遊べる」という評価を振りまき、その後SDJをキャメルアップと争った後、残念ながら惜敗している。

その後新作を追い続けるヘビーゲーマーの話題には登らなくなった頃、日本語版が発売された。流通が安定した結果、フィラーゲーム(時間調整用のゲーム)としてや、ゲーム会初参加の人にまず出してみるキラーゲームとして活躍を続けている。 バロニィが出た後もその地位は脅かされていない。やるな宝石の煌めき。

ルールを今更書いてもしょうがないので、年始に家族と遊んだら大変好評だったということだけ書く。(七味唐辛子のビンはスタートプレイヤーマーカーだ。)

拡大再生産などという言葉は微塵も使わず、「チップで宝石をお買いものしていくゲーム」と紹介。んでプレイしてみたら 面白い!との意見が

実は一回目のプレイでは手加減して、接戦になるようにしたのでまあこれは思惑通り。

もう一回やりたいというありがたいお言葉を頂いたので、2日後にすぐ再戦。

今度は、レベル3のカードに「トパーズ7枚・4点」「エメラルド7枚・4点」のカードが並んだので、さっさとこれを確保、2種の宝石を重点的に集めてこれを購入し・・・

ついでに貴族タイルを獲得して、この3つだけで11点を稼ぎだし、

他の2人が5-6点をさまよう中ぶっちぎって勝利したら

大変不満がられた

経験者プレイもほどほどに!

----------------------

オープン会では大体4人でプレイされている(と思う)本作ですが、3人戦だとチップの枯渇が4人のときより早く(各宝石5枚しかない) プレイ感が変わります。

同色2枚取りもやや難しくなるので、新鮮でおすすめ。ぜひお試しあれ。

クーロラド

- 2015/12/31 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

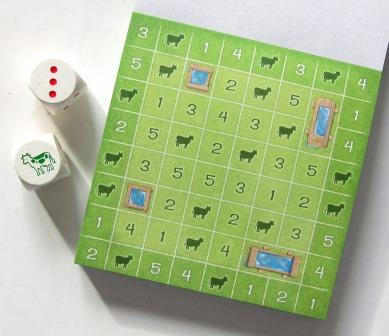

おっ、入っているシートに書き込んでいくタイプのゲームか・・・。じゃあ貧乏性だからまずこれをカラーコピーして使おうか?

んん!よく見ると一枚一枚パターンが違う・・・やるなNSV!

---クーロラド---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:15分

評価:☆☆ (☆5で満点)

昨年あたりから、ドイツゲームは「2人用」のゲームがコンスタントにリリースされるようになってきたが、これはNSV小箱シリーズの非常に手軽なダイスゲーム。中に入っているのはメモパッドとさいころ2個だけ。 大体ダイスゲームって5個ぐらいさいころが入っているもんだけど、2個とは潔い。

ちなみにこの牛柄小箱のゲームは3つあって、全部二人用

「クークック」

「クー・ヴァディス」

「クーロラド」

このうち、クーヴァディスとクーロラドはダイスゲーム。クークックはバースト系のカードゲームになっている。まあ全部手軽なゲームだ。

-------------

クーロラドは陣取りで、手番にはさいころを二つ振る。

1回は振り直しができて、1個だけ振りなおしても、二つとも振りなおしてもOK。

※ちなみに、6の目の代わりに牛が書いている特殊ダイスです。

目が確定したら、シートに印をつける。2人ゲームなので、どちらかが〇、もう一方は✖をつけていく。

・目が両方とも数字なら、どちらかの数字を選んでチェックする

・両方とも牛なら、牛二つにチェックできる

・片方が牛、片方が数字なら、 「牛と数字の間を1マス離してチェックする」もしもこの条件にあてはまる場所が残っていなければどちらか一つにチェックする。

やることはこれだけ。で、牛すべてがチェックされるか、空いている数字マスが5個以下になったら点数計算。

-------------

・外周 4辺それぞれで、チェックの数が多いほうに3点。(各辺を計算する)

・水飲み場の周囲のマスで、チェックの数が多いほうに得点。小さい水場は2点で、大きい水場は4点。斜めに隣接しているマスは考えない。

・〇と✖それぞれで、5マス以上連続しているエリアがあれば、各エリアごとに得点。この点数が一番大きい。

--------------

やってみると非常に手軽で、公称プレイ時間どおり15分で終わります。

最初は手探りで、外周か水飲み場に適当につけていくしかないのですが、後半は明らかに「あの場所にチェックしてエリアをつなげたい」というのが見えてくるので、ダイス目に一喜一憂できます。 相手のエリアを分断するようにチェックをつけたりと、やや考えどころも。

ただ、とにかく「牛」の目を出すゲームなので、結構運の比重が大きいです。牛の目がでなければ一手番に一個しかチェックできないので、敗北は必至。

プレイシートが一枚一枚違う配置になっているのが好印象。まあ毎回違うほうが楽しいですよね。プレイ感はほとんど毎回変わらないですがw

小箱ダイスゲームなら「クイックス」がすぐ頭に浮かびますが、プレイヤーが二人しかいなければクーロラドもいいんじゃないでしょうか。 それと、メモパッドが無くなることはないと思います・・・。ほら、80回はプレイできるしね。

んん!よく見ると一枚一枚パターンが違う・・・やるなNSV!

---クーロラド---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:15分

評価:☆☆ (☆5で満点)

昨年あたりから、ドイツゲームは「2人用」のゲームがコンスタントにリリースされるようになってきたが、これはNSV小箱シリーズの非常に手軽なダイスゲーム。中に入っているのはメモパッドとさいころ2個だけ。 大体ダイスゲームって5個ぐらいさいころが入っているもんだけど、2個とは潔い。

ちなみにこの牛柄小箱のゲームは3つあって、全部二人用

「クークック」

「クー・ヴァディス」

「クーロラド」

このうち、クーヴァディスとクーロラドはダイスゲーム。クークックはバースト系のカードゲームになっている。まあ全部手軽なゲームだ。

-------------

クーロラドは陣取りで、手番にはさいころを二つ振る。

1回は振り直しができて、1個だけ振りなおしても、二つとも振りなおしてもOK。

※ちなみに、6の目の代わりに牛が書いている特殊ダイスです。

目が確定したら、シートに印をつける。2人ゲームなので、どちらかが〇、もう一方は✖をつけていく。

・目が両方とも数字なら、どちらかの数字を選んでチェックする

・両方とも牛なら、牛二つにチェックできる

・片方が牛、片方が数字なら、 「牛と数字の間を1マス離してチェックする」もしもこの条件にあてはまる場所が残っていなければどちらか一つにチェックする。

やることはこれだけ。で、牛すべてがチェックされるか、空いている数字マスが5個以下になったら点数計算。

-------------

・外周 4辺それぞれで、チェックの数が多いほうに3点。(各辺を計算する)

・水飲み場の周囲のマスで、チェックの数が多いほうに得点。小さい水場は2点で、大きい水場は4点。斜めに隣接しているマスは考えない。

・〇と✖それぞれで、5マス以上連続しているエリアがあれば、各エリアごとに得点。この点数が一番大きい。

--------------

やってみると非常に手軽で、公称プレイ時間どおり15分で終わります。

最初は手探りで、外周か水飲み場に適当につけていくしかないのですが、後半は明らかに「あの場所にチェックしてエリアをつなげたい」というのが見えてくるので、ダイス目に一喜一憂できます。 相手のエリアを分断するようにチェックをつけたりと、やや考えどころも。

ただ、とにかく「牛」の目を出すゲームなので、結構運の比重が大きいです。牛の目がでなければ一手番に一個しかチェックできないので、敗北は必至。

プレイシートが一枚一枚違う配置になっているのが好印象。まあ毎回違うほうが楽しいですよね。プレイ感はほとんど毎回変わらないですがw

小箱ダイスゲームなら「クイックス」がすぐ頭に浮かびますが、プレイヤーが二人しかいなければクーロラドもいいんじゃないでしょうか。 それと、メモパッドが無くなることはないと思います・・・。ほら、80回はプレイできるしね。

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)