対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.18

[PR]

- 2015.06.21

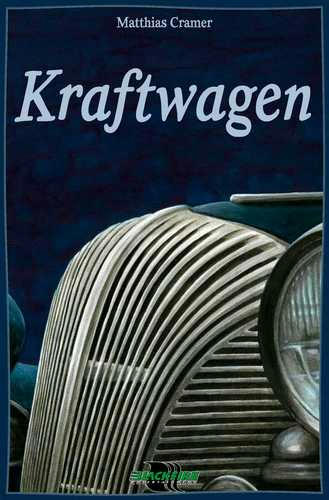

クラフトワーゲン

- 2015.06.13

ケイラス

- 2015.06.09

カカオ

- 2015.05.31

カルタヘナ

- 2015.05.28

ライナー・クニツィアの日本庭園(BRAINS)

クラフトワーゲン

- 2015/06/21 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

1888年のこと。ベンツという名のドイツ人の女性が、二人の息子を伴って夫の発明品で106kmの旅行に出かけました。その発明品とはもちろん自動車。ガソリンスタンドなどないので、各地の薬局で燃料を作りながらの旅です。

彼女は、世界初の自動車旅行者となったのです。初の女性ドライバーかもしれませんね。

---クラフトワーゲン---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

「グレンモア」で華々しいデビューを飾ったマティアス・クラマーの2015年作品。ランカスター・ヘルベチアと未プレイの作品があるが、このクラフトワーゲンはテーマが好みなので速攻入手してプレイ。8,100円とユーロ高を反映してちょっとお高めではあるものの・・・。クラシックカーテーマの渋いゲーム好きだし・・・。

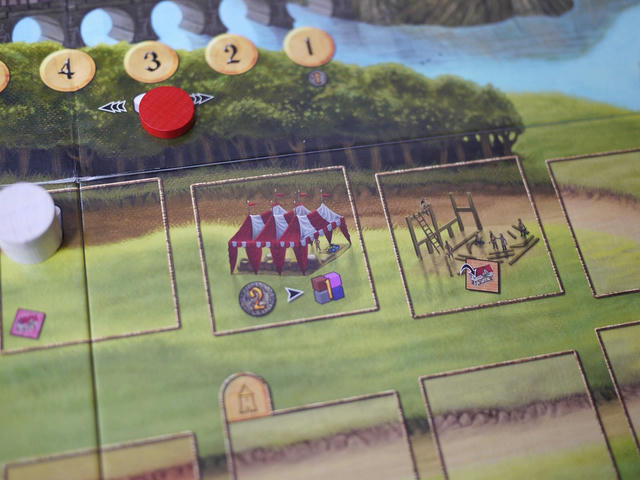

グレンモアと同じく、「アクショントラックの最後尾の人が常に手番を行う」システムを採用。ゲームシステムはより洗練され、グレンモアよりスッキリとまとまっている印象です。ゲームボードも色合いがスッキリしちゃって地味ですw 青と黒の二色刷りですかこれ。

やり始めると結構シンプルなゲームで、アクションは

・車体の獲得

・エンジンの獲得

・労働者の獲得

・レースを進める

・バイヤーを選ぶ

・研究開発をする

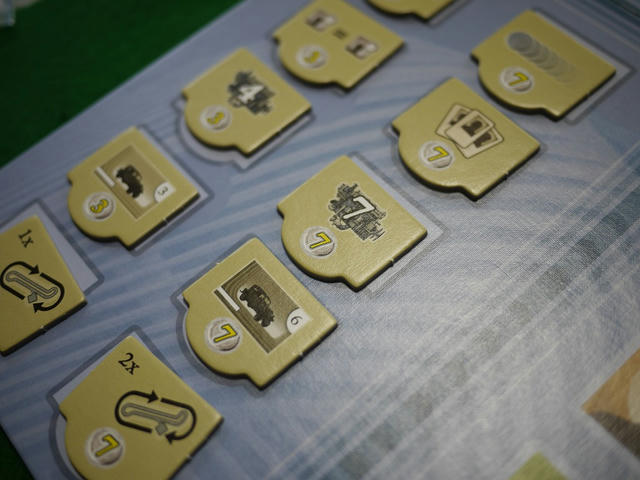

の5種類のみ。アクションはトラック上に配置したチップに描かれているのですが、複数書かれているチップがあります。この場合は選んでアクションを行うのではなく「全部」行えます。一番強いのは3つのアクションが書かれているチップなのですが、これを得るためにトラックを一気に進めるのか・・・牛歩戦術でいくのか・・・は貴方次第。

最初にプレイヤーは個人ボード・労働者4人・スタートタイルを受け取ります。

スタートタイルはプレイヤーごとに少しずつ違っていて、いきなりレースカーのエンジンがレベル2になるもの、労働者を多く持ってスタート出来る物などが有ります。

個人ボードは4つの倉庫に区切られていて、ひとつはレースカー専用のスペース。ここには最初からレベル1のエンジンを置いた状態で始まります。(先述のスタートタイルによって違います)

他の3つのスペースには、「車体」「エンジン」のどちらかを置くことができますが、両方一緒に置くことはできず、ひとつのスペースにはどちらか一つのみが置けます。

それぞれのアクションについてですが、どれもシンプル。

・車体の獲得

自分の車体開発レベルに合ったタイルを、ストックから獲得します。最初はレベル1からスタートですが、研究開発アクションによってレベルを上げられます。

・エンジンの獲得

自分のエンジン開発レベルに合ったタイルをストックから獲得します。エンジンは売り物の車に載せるために「倉庫」におくか、「レースカーに搭載する」か、どちらかを選べます。

・労働者の獲得

ストックから自分の色の労働者を1つ獲得します

・レース

自分のレースカーに搭載されたエンジンの数字分、レーストラックを進めます。この時、他の車がいるマスで移動を終えたら、そのマスは飛ばして一つ先に進めます。同じマスに2台以上の車がいることはありません。

・バイヤーを選ぶ

4種類のバイヤーから一人を選び、「活動中」のエリアに移動させます。バイヤーはそれぞれ【車体重視】【エンジン重視】【サービス重視】【価格重視】と、重要視する要素が違うのですが、詳細は後述。なお、同じ要素を重視するバイヤーは2名いるのですが、最初の一人を選んだプレイヤーはそのバイヤーの横に有るボーナスチップを獲得します。1点か2点。

ちなみにバイヤーは最大4人までしか登場させられず、以降このアクションを選ぶとこのトラックのコマを一マスずつ0に近づけていきます。0になったらラウンド終了です。

・研究開発をする

場に二枚オープンされている研究開発カードから一枚を選び、もう一枚を捨て札にします。このゲームで最も重要なアクションと言って良く、車体やエンジンの開発レベルはこの研究会開発アクションでしか上げられません。

カードにはそれ以外にも、労働者を得たりレーストラックを進められるといった即時効果アクションと

恒久的な効果を発揮する偉人カードがあります。例えば5人目のバイヤーを登場させられる「ベンツ」、レースエンジンを更新する度、レーストラックを進められる「ブガッティ」などが登場します。

----------------

これらのメインアクションを行った後で、自分の車を1手番に1台、市場に出すことができます。

車には4つの要素があり

・車体

・エンジン

・価格

・サービスマン

が揃っていないと市場に出すことはできません。まず個人ボード上の倉庫から車体をエンジンを組み合わせて取り、雇用している労働者を最低一名載せて、市場に投入します。

ここで車の値段も決めます。ラウンドごとに価格が変わるこちらのチップから1枚を選び、車と共に配置します。

市場に置ける車は最大6台で、市場がいっぱいになってもラウンド終了です。

----------------

ラウンドが終了したら、まずレーストラックの得点計算から。一位のプレイヤーには7点、2位のプレイヤーには5点・・・が与えられます。また、周回を重ねていたらその分得点が加算されます。

次にバイヤーの処理。選ばれた4人(ベンツの能力によって5人になることも)のバイヤーは、それぞれが重視するものに従って車を買います。

例えば車体重視のバイヤーは必ず車体レベルが一番高い車を買います。もし同じ車体レベルの車が複数あった場合、より安い車を選びます。

サービス重視だったら、サービスマンが一番配置された車を買うのです。

見事車を売ったプレイヤーは、その車の価格チップを勝利点としてもらいます。しかし価格重視のバイヤーに買われた時だけは、価格チップを2倍した勝利点がもらえるのです。どうしても安値のチップを買われるので、救済処置。

これを3ラウンド繰り返すとゲーム終了なのですが、今解説した得点手段以外に、「目標」タイルがあります。

例えば

・レベル3の車体を最初にとった人が+3点

・レーストラックを同一ラウンド内で2周回った人は+7点

・労働者を全て雇用(ストックが0)した人は7点

等があります。最近のビデオゲームで採用されている「実績(トロフィー)」みたいなものです。

大体1ラウンド30分なので、75-90分のプレイ時間でしょうか。

------------------------------

渋いアートワークから、重厚長大なゲームを連想するのですが、プレイしてみると拍子抜けする害らシンプルなゲームにまとまってます。

その分、他の自動車開発ゲーム「オートモービル」「カンバン:自動車革命」から得られるプレイの満足感、までは得られないような・・・。いや、「カンバン」は未プレイなんですけど。

研究開発カードのめくり運が大きかったり、車にサービスマンを乗せる際、3ラウンド目は後がないのでどかっと8人ぐらい載せたり・・・。なんか全体的に「大味」な印象を受けます。

「グレンモア」なんか結構ややこしいルールなので、アートワークの割にはプレイ後の印象は「ファミリーゲーム」 そんな感想です。「オートモービル」や「カンバン」は3時間ぐらい覚悟しないといけないので、そんな時間がないときに活躍する車ゲーですね。

彼女は、世界初の自動車旅行者となったのです。初の女性ドライバーかもしれませんね。

---クラフトワーゲン---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

「グレンモア」で華々しいデビューを飾ったマティアス・クラマーの2015年作品。ランカスター・ヘルベチアと未プレイの作品があるが、このクラフトワーゲンはテーマが好みなので速攻入手してプレイ。8,100円とユーロ高を反映してちょっとお高めではあるものの・・・。クラシックカーテーマの渋いゲーム好きだし・・・。

グレンモアと同じく、「アクショントラックの最後尾の人が常に手番を行う」システムを採用。ゲームシステムはより洗練され、グレンモアよりスッキリとまとまっている印象です。ゲームボードも色合いがスッキリしちゃって地味ですw 青と黒の二色刷りですかこれ。

やり始めると結構シンプルなゲームで、アクションは

・車体の獲得

・エンジンの獲得

・労働者の獲得

・レースを進める

・バイヤーを選ぶ

・研究開発をする

の5種類のみ。アクションはトラック上に配置したチップに描かれているのですが、複数書かれているチップがあります。この場合は選んでアクションを行うのではなく「全部」行えます。一番強いのは3つのアクションが書かれているチップなのですが、これを得るためにトラックを一気に進めるのか・・・牛歩戦術でいくのか・・・は貴方次第。

最初にプレイヤーは個人ボード・労働者4人・スタートタイルを受け取ります。

スタートタイルはプレイヤーごとに少しずつ違っていて、いきなりレースカーのエンジンがレベル2になるもの、労働者を多く持ってスタート出来る物などが有ります。

個人ボードは4つの倉庫に区切られていて、ひとつはレースカー専用のスペース。ここには最初からレベル1のエンジンを置いた状態で始まります。(先述のスタートタイルによって違います)

他の3つのスペースには、「車体」「エンジン」のどちらかを置くことができますが、両方一緒に置くことはできず、ひとつのスペースにはどちらか一つのみが置けます。

それぞれのアクションについてですが、どれもシンプル。

・車体の獲得

自分の車体開発レベルに合ったタイルを、ストックから獲得します。最初はレベル1からスタートですが、研究開発アクションによってレベルを上げられます。

・エンジンの獲得

自分のエンジン開発レベルに合ったタイルをストックから獲得します。エンジンは売り物の車に載せるために「倉庫」におくか、「レースカーに搭載する」か、どちらかを選べます。

・労働者の獲得

ストックから自分の色の労働者を1つ獲得します

・レース

自分のレースカーに搭載されたエンジンの数字分、レーストラックを進めます。この時、他の車がいるマスで移動を終えたら、そのマスは飛ばして一つ先に進めます。同じマスに2台以上の車がいることはありません。

・バイヤーを選ぶ

4種類のバイヤーから一人を選び、「活動中」のエリアに移動させます。バイヤーはそれぞれ【車体重視】【エンジン重視】【サービス重視】【価格重視】と、重要視する要素が違うのですが、詳細は後述。なお、同じ要素を重視するバイヤーは2名いるのですが、最初の一人を選んだプレイヤーはそのバイヤーの横に有るボーナスチップを獲得します。1点か2点。

ちなみにバイヤーは最大4人までしか登場させられず、以降このアクションを選ぶとこのトラックのコマを一マスずつ0に近づけていきます。0になったらラウンド終了です。

・研究開発をする

場に二枚オープンされている研究開発カードから一枚を選び、もう一枚を捨て札にします。このゲームで最も重要なアクションと言って良く、車体やエンジンの開発レベルはこの研究会開発アクションでしか上げられません。

カードにはそれ以外にも、労働者を得たりレーストラックを進められるといった即時効果アクションと

恒久的な効果を発揮する偉人カードがあります。例えば5人目のバイヤーを登場させられる「ベンツ」、レースエンジンを更新する度、レーストラックを進められる「ブガッティ」などが登場します。

----------------

これらのメインアクションを行った後で、自分の車を1手番に1台、市場に出すことができます。

車には4つの要素があり

・車体

・エンジン

・価格

・サービスマン

が揃っていないと市場に出すことはできません。まず個人ボード上の倉庫から車体をエンジンを組み合わせて取り、雇用している労働者を最低一名載せて、市場に投入します。

ここで車の値段も決めます。ラウンドごとに価格が変わるこちらのチップから1枚を選び、車と共に配置します。

市場に置ける車は最大6台で、市場がいっぱいになってもラウンド終了です。

----------------

ラウンドが終了したら、まずレーストラックの得点計算から。一位のプレイヤーには7点、2位のプレイヤーには5点・・・が与えられます。また、周回を重ねていたらその分得点が加算されます。

次にバイヤーの処理。選ばれた4人(ベンツの能力によって5人になることも)のバイヤーは、それぞれが重視するものに従って車を買います。

例えば車体重視のバイヤーは必ず車体レベルが一番高い車を買います。もし同じ車体レベルの車が複数あった場合、より安い車を選びます。

サービス重視だったら、サービスマンが一番配置された車を買うのです。

見事車を売ったプレイヤーは、その車の価格チップを勝利点としてもらいます。しかし価格重視のバイヤーに買われた時だけは、価格チップを2倍した勝利点がもらえるのです。どうしても安値のチップを買われるので、救済処置。

これを3ラウンド繰り返すとゲーム終了なのですが、今解説した得点手段以外に、「目標」タイルがあります。

例えば

・レベル3の車体を最初にとった人が+3点

・レーストラックを同一ラウンド内で2周回った人は+7点

・労働者を全て雇用(ストックが0)した人は7点

等があります。最近のビデオゲームで採用されている「実績(トロフィー)」みたいなものです。

大体1ラウンド30分なので、75-90分のプレイ時間でしょうか。

------------------------------

渋いアートワークから、重厚長大なゲームを連想するのですが、プレイしてみると拍子抜けする害らシンプルなゲームにまとまってます。

その分、他の自動車開発ゲーム「オートモービル」「カンバン:自動車革命」から得られるプレイの満足感、までは得られないような・・・。いや、「カンバン」は未プレイなんですけど。

研究開発カードのめくり運が大きかったり、車にサービスマンを乗せる際、3ラウンド目は後がないのでどかっと8人ぐらい載せたり・・・。なんか全体的に「大味」な印象を受けます。

「グレンモア」なんか結構ややこしいルールなので、アートワークの割にはプレイ後の印象は「ファミリーゲーム」 そんな感想です。「オートモービル」や「カンバン」は3時間ぐらい覚悟しないといけないので、そんな時間がないときに活躍する車ゲーですね。

PR

ケイラス

- 2015/06/13 (Sat)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

13世紀末のフランス、フィリップ4世の名を受けたプレイヤーは大工の棟梁となり、6人の配下をうまく使いながら城と城下町を発展させていきます。なかなかハードですね。

---ケイラス---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:150-180分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

2005年発売の本作は、今年で10週年。でも10週年記念盤が出る予定はなさそう。そんなケイラスです。2012年にイスタリから新パッケージで再販されているので、今手に入るのはそちらの方。

ゲームシステムはまさにワーカープレイスメントで、ワカプレ黎明期に現在とほぼ同じシステムを確立していたことに驚かされる。取れるアクションが増えていくところはアグリコラに受け継がれ、「恩賞」トラックはツォルキンに受け継がれた。今でもこのシステムを利用したゲームが生まれ続けている。

プレイヤーは6人のワーカーと食料2・木材1・お金(5-7金 先手番ほど少ない)を持ち、ゲームスタート。やることはアクションスペースにワーカーを順番に配置するだけ。ちなみに他のゲームによくある「Food day」はこのゲームには存在しない。食料は単なる資源の一つだ。ただし、ワーカーの配置にはお金がかかる仕組み。基本的には1金払って1人を配置できる。

取れるアクションがいきなり多いので複雑なゲームだ。炭鉱讃歌やストーン・エイジのように、後発のシンプルワカプレに慣れているとガツンとやられる。ツォルキンやアグリコラに慣れていれば大丈夫だけど。

まずラウンド開始時に2金の収入がある。これは後述の特別な建物を所有していると増える。

アクションスペースは橋の前後で大きく性格が別れ、橋の後(ボードの下の方)は資源を得たり市場で交換したり、建物を建てるといったシンプルな効果が並ぶ。

建物を建てるとき、背景が緑の建物(邸宅)は既存の建物から建て替え。

背景が青の建物は緑の建物から建て替えなくてはいけない点に注意。

建てたタイルは道の空きスペースに配置し、所有権を表す家駒を載せておく。他の人が建てた建造物アクションを使用すると、その人に勝利点1点が入る。

※先の方は全部空きスペースかとおもいきや、こっそり「金」資源を獲得するアクションスペースがあるので注意。ここにタイルを載せないように!

※たまにタイルに「ユリのマーク」が描かれている場合がある。このタイルを建設したら、後述の「恩賞」トラックを進めることが出来る。

----------------------------

逆に橋の前(ボードの上のほう)には特殊なアクションがたくさん 上から順番に見ていくと

・城門:ここに駒を配置したら、アクション実行時に他の空きアクションスペースに移せる。ほとんど使わないアクションだが、極稀に、お茶濁し用途で使う。

・交易所:3金がもらえる

・ギルド:監督を、前後に1~3マス移動させることが出来る。

監督とはラウンドマーカーの上に載っている薄い、白いディスクで、この監督がいる場所より「先の」タイルは稼働しない。つまり前半に強力な建物をガンガン建ててアクションを増やしても、ある程度ラウンドが進まないことには利用しづらいシステムとなっている。

ラウンドマーカーは基本的に1ラウンド1マス進み、ラウンド開始時に監督はマーカーの上に戻る。監督がマーカーより進んでいる状態で前のラウンドが終わっていたら、マーカーは2マス進む。

最先端のタイルに配置したプレイヤーがいたら、ギルドアクションで監督を後ろに戻してやると妨害になる。このシステムはソロプレイ感が強い最近のワカプレに採用されなかった。

・槍試合場:布(紫キューブ)1と、1金を支払うことで恩賞トラックを一つ進めることが出来る。

・馬屋:次のラウンドでプレイ順が変わる。馬屋に1番目にワーカーを置いたプレイヤーは、プレイ順が1番目。2番目に置いたプレイヤーは2番目。置かなかったプレイヤーは順次繰り下がる。

・宿屋:左のマスにワーカーを置くと、次のラウンドで右のマスに移動する。ここにワーカーが有るプレイヤーは、手駒が一つ少なくなるものの、ワーカー配置コストが常に1金となる。

というのも、このゲームではワーカーを配置しきらずにラウンドを終えることが可能なので、先にラウンドを終えたプレイヤーが出た場合、以後の配置コストが+1金になるのだ。1金→2金の変化でも結構痛いので、宿屋の意味が出てくる。ただ、個人的にはあんまり使わないアクション。

全員がワーカーの配置を終えたら、お城に近い方から順にアクションを処理。橋にもアクションがあり、ラウンドを終えた順にディスクを置いておくのだが、この順番に「監督」を動かす権利が発生する。(前述の「ギルド」とはまた別)ラウンドをなかなか終えずに粘ると、コストはかさむが最後の方に監督を動かす特権が。しかしこの「橋」で監督を動かすには、1マスにつき1金の賄賂が必要なのだ。

---------------------------

これ以外に、「お城を建設する」アクションがある。ボード左上のスペースがそうで、配置するとラウンドの最後にこのアクションを処理する。

配置順が一番の人から、お城の建設を何回行うか選択する。コストは食料+任意の資源2種類で、コストを支払える限りは建設可能。1回分のコストを払ったら自分の家駒を建設進行度トラックに1個ずつ置いていく。

お城の建設は3段階に別れており、最初は地下室(6)次は城壁(10)最後に塔(14)となる。1個駒を置くたびに、それぞれ5/4/3勝利点。

また、そのラウンドで最も建設回数が多かったプレイヤーは恩賞トラックを一つ進めることが出来る。

(※建設が同数の場合は、先にワーカーをおいたプレイヤーが優先的に恩賞に与る)

恩賞は上から「勝利点」「お金」「資源」「タイルの建設」となる。「タイルの建設」以外は見たまんまで、描かれたアイコンの物がもらえる。

「タイルの建設」は、第一段階は空だが、第二段階からタイルの建設が行える。ただし無償ではなく、描かれた資源以外は払う必要がある。

またお城の建設段階が進まないことには、恩賞の段階を一定以上進めることは出来ない。建設が最終段階に入って初めて、恩賞トラックも最後まで使えるようになる。

※恩賞をもらう際、駒を進めた場所の特典でなく、下位の特典を貰っても良い。また、恩賞を最後まで進めても、何度でも同じトラックの特典を得ることが出来る。ツォルキンで技術を最終段階まで上げたような状態だ。例えば、資源の恩賞トラックを最後まで進めていれば、以後恩賞を受けるたびに金が手に入るといった具合。

----------------------------------

段階ごとにお城の建設スペースが全て埋まるか、ラウンドマーカーがボードに描かれた「地下室」「城壁」「塔」のマスそれぞれに到達すると決算が発生する。お城の建設にどれだけ関わったかによって、恩賞が幾つかもらえる。

ここで恩賞に関してもう一つルールがある。幾つか同時に恩賞を貰った場合、全て別のトラックに振り分けなくてはいけない。同一トラックに適用して何度も建物を建設する・・・といったことが出来ない。

--------------------------------

塔の決算が終わったらゲーム終了。最終的に残った資源やお金は得点になり、勝利点の一番多いプレイヤーが勝ち。ラウンド数が多いし、いきなりワーカー6人から始まるので3時間はかかるゲームだ。

--------------------------

ワカプレ黎明期の作品であり、ちょっとルールがごちゃごちゃしているのでかなり長時間のゲームとなる。長考プレイヤーがいなくてもインスト込み3時間、じっくり考えるプレイヤーがいた場合は4時間以上を覚悟したほうが良い。

BGGでベスト人数は3人となっているので、できれば3人で遊びたいところ。いきなりワーカーが6人スタートなので、結構一ラウンドが長いのだ。

あと個人的には後発の作品の用に、ランダム要素が少しほしい。建物タイルは全て公開なため、ケイラスには運の要素が無いのだ。まあフリーク好みでは有るんだけど。

なんか文句ばっかり書いてますが、やり始めると3時間はあっという間に経ってしまいます。ワーカープレイスメント好きならプレイするべきゲームです。

---ケイラス---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:150-180分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

2005年発売の本作は、今年で10週年。でも10週年記念盤が出る予定はなさそう。そんなケイラスです。2012年にイスタリから新パッケージで再販されているので、今手に入るのはそちらの方。

ゲームシステムはまさにワーカープレイスメントで、ワカプレ黎明期に現在とほぼ同じシステムを確立していたことに驚かされる。取れるアクションが増えていくところはアグリコラに受け継がれ、「恩賞」トラックはツォルキンに受け継がれた。今でもこのシステムを利用したゲームが生まれ続けている。

プレイヤーは6人のワーカーと食料2・木材1・お金(5-7金 先手番ほど少ない)を持ち、ゲームスタート。やることはアクションスペースにワーカーを順番に配置するだけ。ちなみに他のゲームによくある「Food day」はこのゲームには存在しない。食料は単なる資源の一つだ。ただし、ワーカーの配置にはお金がかかる仕組み。基本的には1金払って1人を配置できる。

取れるアクションがいきなり多いので複雑なゲームだ。炭鉱讃歌やストーン・エイジのように、後発のシンプルワカプレに慣れているとガツンとやられる。ツォルキンやアグリコラに慣れていれば大丈夫だけど。

まずラウンド開始時に2金の収入がある。これは後述の特別な建物を所有していると増える。

アクションスペースは橋の前後で大きく性格が別れ、橋の後(ボードの下の方)は資源を得たり市場で交換したり、建物を建てるといったシンプルな効果が並ぶ。

建物を建てるとき、背景が緑の建物(邸宅)は既存の建物から建て替え。

背景が青の建物は緑の建物から建て替えなくてはいけない点に注意。

建てたタイルは道の空きスペースに配置し、所有権を表す家駒を載せておく。他の人が建てた建造物アクションを使用すると、その人に勝利点1点が入る。

※先の方は全部空きスペースかとおもいきや、こっそり「金」資源を獲得するアクションスペースがあるので注意。ここにタイルを載せないように!

※たまにタイルに「ユリのマーク」が描かれている場合がある。このタイルを建設したら、後述の「恩賞」トラックを進めることが出来る。

----------------------------

逆に橋の前(ボードの上のほう)には特殊なアクションがたくさん 上から順番に見ていくと

・城門:ここに駒を配置したら、アクション実行時に他の空きアクションスペースに移せる。ほとんど使わないアクションだが、極稀に、お茶濁し用途で使う。

・交易所:3金がもらえる

・ギルド:監督を、前後に1~3マス移動させることが出来る。

監督とはラウンドマーカーの上に載っている薄い、白いディスクで、この監督がいる場所より「先の」タイルは稼働しない。つまり前半に強力な建物をガンガン建ててアクションを増やしても、ある程度ラウンドが進まないことには利用しづらいシステムとなっている。

ラウンドマーカーは基本的に1ラウンド1マス進み、ラウンド開始時に監督はマーカーの上に戻る。監督がマーカーより進んでいる状態で前のラウンドが終わっていたら、マーカーは2マス進む。

最先端のタイルに配置したプレイヤーがいたら、ギルドアクションで監督を後ろに戻してやると妨害になる。このシステムはソロプレイ感が強い最近のワカプレに採用されなかった。

・槍試合場:布(紫キューブ)1と、1金を支払うことで恩賞トラックを一つ進めることが出来る。

・馬屋:次のラウンドでプレイ順が変わる。馬屋に1番目にワーカーを置いたプレイヤーは、プレイ順が1番目。2番目に置いたプレイヤーは2番目。置かなかったプレイヤーは順次繰り下がる。

・宿屋:左のマスにワーカーを置くと、次のラウンドで右のマスに移動する。ここにワーカーが有るプレイヤーは、手駒が一つ少なくなるものの、ワーカー配置コストが常に1金となる。

というのも、このゲームではワーカーを配置しきらずにラウンドを終えることが可能なので、先にラウンドを終えたプレイヤーが出た場合、以後の配置コストが+1金になるのだ。1金→2金の変化でも結構痛いので、宿屋の意味が出てくる。ただ、個人的にはあんまり使わないアクション。

全員がワーカーの配置を終えたら、お城に近い方から順にアクションを処理。橋にもアクションがあり、ラウンドを終えた順にディスクを置いておくのだが、この順番に「監督」を動かす権利が発生する。(前述の「ギルド」とはまた別)ラウンドをなかなか終えずに粘ると、コストはかさむが最後の方に監督を動かす特権が。しかしこの「橋」で監督を動かすには、1マスにつき1金の賄賂が必要なのだ。

---------------------------

これ以外に、「お城を建設する」アクションがある。ボード左上のスペースがそうで、配置するとラウンドの最後にこのアクションを処理する。

配置順が一番の人から、お城の建設を何回行うか選択する。コストは食料+任意の資源2種類で、コストを支払える限りは建設可能。1回分のコストを払ったら自分の家駒を建設進行度トラックに1個ずつ置いていく。

お城の建設は3段階に別れており、最初は地下室(6)次は城壁(10)最後に塔(14)となる。1個駒を置くたびに、それぞれ5/4/3勝利点。

また、そのラウンドで最も建設回数が多かったプレイヤーは恩賞トラックを一つ進めることが出来る。

(※建設が同数の場合は、先にワーカーをおいたプレイヤーが優先的に恩賞に与る)

恩賞は上から「勝利点」「お金」「資源」「タイルの建設」となる。「タイルの建設」以外は見たまんまで、描かれたアイコンの物がもらえる。

「タイルの建設」は、第一段階は空だが、第二段階からタイルの建設が行える。ただし無償ではなく、描かれた資源以外は払う必要がある。

またお城の建設段階が進まないことには、恩賞の段階を一定以上進めることは出来ない。建設が最終段階に入って初めて、恩賞トラックも最後まで使えるようになる。

※恩賞をもらう際、駒を進めた場所の特典でなく、下位の特典を貰っても良い。また、恩賞を最後まで進めても、何度でも同じトラックの特典を得ることが出来る。ツォルキンで技術を最終段階まで上げたような状態だ。例えば、資源の恩賞トラックを最後まで進めていれば、以後恩賞を受けるたびに金が手に入るといった具合。

----------------------------------

段階ごとにお城の建設スペースが全て埋まるか、ラウンドマーカーがボードに描かれた「地下室」「城壁」「塔」のマスそれぞれに到達すると決算が発生する。お城の建設にどれだけ関わったかによって、恩賞が幾つかもらえる。

ここで恩賞に関してもう一つルールがある。幾つか同時に恩賞を貰った場合、全て別のトラックに振り分けなくてはいけない。同一トラックに適用して何度も建物を建設する・・・といったことが出来ない。

--------------------------------

塔の決算が終わったらゲーム終了。最終的に残った資源やお金は得点になり、勝利点の一番多いプレイヤーが勝ち。ラウンド数が多いし、いきなりワーカー6人から始まるので3時間はかかるゲームだ。

--------------------------

ワカプレ黎明期の作品であり、ちょっとルールがごちゃごちゃしているのでかなり長時間のゲームとなる。長考プレイヤーがいなくてもインスト込み3時間、じっくり考えるプレイヤーがいた場合は4時間以上を覚悟したほうが良い。

BGGでベスト人数は3人となっているので、できれば3人で遊びたいところ。いきなりワーカーが6人スタートなので、結構一ラウンドが長いのだ。

あと個人的には後発の作品の用に、ランダム要素が少しほしい。建物タイルは全て公開なため、ケイラスには運の要素が無いのだ。まあフリーク好みでは有るんだけど。

なんか文句ばっかり書いてますが、やり始めると3時間はあっという間に経ってしまいます。ワーカープレイスメント好きならプレイするべきゲームです。

カカオ

- 2015/06/09 (Tue)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

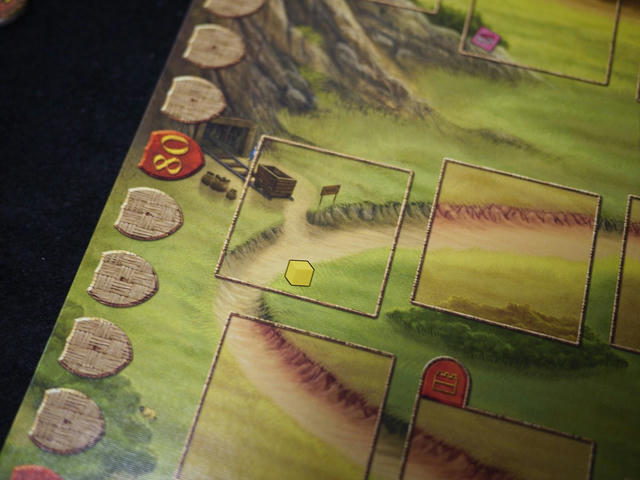

大航海時代に新大陸からもたらされたカカオ豆。ココアやチョコレートの原料となるのは皆が知っていることですが、南米の原住民の間では貨幣としても使われていたそうです。

例えば、奴隷一人はカカオ豆100個というお値段。カカオはかなり貴重なものだったみたいですね。

---カカオ---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:45分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

カカオやチョコレートをテーマにしたゲームと言えば!

そう、これしか思い浮かばなかったんですが、今年その名も「カカオ」というゲームがアバクスから颯爽と登場しました。

作者はフィル・ハーディング。代表作は「考古学カードゲーム」や「スシゴー!」って、結構地味だなぁ・・・・。まあどっちも遊んだことあるけど。結構手堅くゲームを作る人なのかもしれない。

内容はシンプルなタイル配置ゲームで、万人が楽しく遊べる内容。既存のシステムの組み合わせで45分のゲームにまとめており、安心して遊べます。まあ、裏を返せば「どこかで見たようなゲーム」なんですが・・・。

原色を多用した色鮮やかなアートワークと可愛らしいカカオ駒。そして、内箱にコンポーネントがキチンと収まる仕切りがついています。東海道とかもそうだったけど、こういう仕切りがあるゲームは素晴らしい。すべてのゲームはこうあるべきだ。

各プレイヤーは、丸い個人ボードと自分の色のタイル11枚(プレイ人数によって可変。また、プレイヤータイルにはミープルが印刷されている。)を受け取ってゲームスタート。

個人ボードには水路に沿うように得点が書かれているのですが、最初は-10からスタートなので、ここにミープルを置いておきます。

タイル配置ゲームなので、メインボードは無し。最初はスタートタイルとして「カカオ畑」と「市場」のタイルを斜めに配置しておきます。

※以後、ミープルが印刷されていないタイルを「ジャングルタイル」と呼びます。

残りのジャングルタイルはシャッフルして山札にし、2枚だけを公開しておきます。

--------------

各プレイヤーは手札として3枚のタイルを持ち、どれか一枚を手番に配置します。この時、ジャングルタイルに1辺以上が隣接するように置きます。

プレイヤータイルの各辺には0-3体のミープルが書かれているので、書かれているだけ隣接したジャングルタイルの恩恵を受けられます。

例えばカカオ畑に2体のミープル辺を隣接させれば2個のカカオがもらえるし、市場に隣接させればミープルの数だけカカオが売れるのです。(売値はタイルに印刷された値段)

またプレイヤータイルを置いた結果、このようにプレイヤータイルに2辺以上が接する空きスペースができたら、そこに手番プレイヤーがジャングルタイルを置きます。この時置くタイルはめくった2枚のどちらかを選びます。

もしそのようなスペースが2つできたら、残ったもう一枚のジャングルタイルを置きます。手番終了まで公開するジャングルタイルの補充はしません。

つまり、プレイヤータイルとジャングルタイルは交互に置かれ、市松模様になります。

---------

タイル効果

・カカオ畑:ミープルの数だけカカオを得る。ただし倉庫に置けるカカオは5つまで。

・市場:ミープルの数だけカカオを売れる。

・金鉱:ミープルの数だけ、書かれている金額を得る。1~2金なので効果は低め。

・泉:ミープルの数だけ、自分の個人ボード上の水路得点を進めます。これは最後、勝利点になります。ある程度進めないとマイナス点のままなのです。

・太陽の礼拝所:ミープルの数だけ太陽石を得て、個人ボードに置いておきます。(最大3個)これはジャングルタイルの山札が尽きた後から使えるようになり、

1つの太陽石を消費することで、すでに置かれている自分のタイルの上に手持ちのプレイヤータイルを「上書き」できます。

つまり発動済みのジャングルタイルから再度泉の効果を得たり、カカオを得たり出来るのです。

・神殿:神殿は最後の得点計算時に勝利点を得られます。数字が2つ書かれているのですが、この神殿に隣接させた自分のミープルが最も多いプレイヤーが大きい方の得点、2番めのプレイヤーは小さい方の得点を得ます。一位が同率だった場合は端数切り捨てで半分の得点を得て、2位のプレイヤーに得点はありません。2位が同率だった場合も端数切り捨てで半分の得点を得ます。

※太陽石はゲーム終盤、神殿のマジョリティ確保に使われることが多いです。

-------------------

ジャングルタイルの山が切れてもゲームは続くのですが、全員がプレイヤータイルを置ききったらゲーム終了。最終得点は

・お金の数 + 水路の得点 + 神殿から得られる得点 + 太陽石(最後まで持ってたら1つ1点) です。

カカオは最後得点にならないので、ゲーム中にうまく売り抜けましょう!

-------------------

タイル配置で、自分の置いたタイルに隣接した効果が得られるというわかりやすいゲーム展開。タイル効果もたった6種類なので、すぐに覚えられます。

同じタイル配置ゲーとしては、「カルカソンヌ」が思い浮かびますが、あの「草原」のような悩ましさは残念ながらありません。ただし神殿のマジョリティ争いは熱いです。太陽石で最後のどんでん返しを狙うか、それとも余ったカカオを高価格で売りさばくか・・・。

一つ気になるのは「水路」の得点比重がかなり大きいところ。最大は16点なのですが、一位を取るにはマックスの16点獲得は必須となる感じ。必然的に勝ち筋が狭まってしまいます。

だんだん広がるジャングルの美しさ、ライトなゲーム展開。いかにも年間ゲーム大賞に選ばれそうなゲームなのですが、今年の推薦リスト止まりでした。システムの新しさが無いのがひとつの原因かな??

例えば、奴隷一人はカカオ豆100個というお値段。カカオはかなり貴重なものだったみたいですね。

---カカオ---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:45分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

カカオやチョコレートをテーマにしたゲームと言えば!

そう、これしか思い浮かばなかったんですが、今年その名も「カカオ」というゲームがアバクスから颯爽と登場しました。

作者はフィル・ハーディング。代表作は「考古学カードゲーム」や「スシゴー!」って、結構地味だなぁ・・・・。まあどっちも遊んだことあるけど。結構手堅くゲームを作る人なのかもしれない。

内容はシンプルなタイル配置ゲームで、万人が楽しく遊べる内容。既存のシステムの組み合わせで45分のゲームにまとめており、安心して遊べます。まあ、裏を返せば「どこかで見たようなゲーム」なんですが・・・。

原色を多用した色鮮やかなアートワークと可愛らしいカカオ駒。そして、内箱にコンポーネントがキチンと収まる仕切りがついています。東海道とかもそうだったけど、こういう仕切りがあるゲームは素晴らしい。すべてのゲームはこうあるべきだ。

各プレイヤーは、丸い個人ボードと自分の色のタイル11枚(プレイ人数によって可変。また、プレイヤータイルにはミープルが印刷されている。)を受け取ってゲームスタート。

個人ボードには水路に沿うように得点が書かれているのですが、最初は-10からスタートなので、ここにミープルを置いておきます。

タイル配置ゲームなので、メインボードは無し。最初はスタートタイルとして「カカオ畑」と「市場」のタイルを斜めに配置しておきます。

※以後、ミープルが印刷されていないタイルを「ジャングルタイル」と呼びます。

残りのジャングルタイルはシャッフルして山札にし、2枚だけを公開しておきます。

--------------

各プレイヤーは手札として3枚のタイルを持ち、どれか一枚を手番に配置します。この時、ジャングルタイルに1辺以上が隣接するように置きます。

プレイヤータイルの各辺には0-3体のミープルが書かれているので、書かれているだけ隣接したジャングルタイルの恩恵を受けられます。

例えばカカオ畑に2体のミープル辺を隣接させれば2個のカカオがもらえるし、市場に隣接させればミープルの数だけカカオが売れるのです。(売値はタイルに印刷された値段)

またプレイヤータイルを置いた結果、このようにプレイヤータイルに2辺以上が接する空きスペースができたら、そこに手番プレイヤーがジャングルタイルを置きます。この時置くタイルはめくった2枚のどちらかを選びます。

もしそのようなスペースが2つできたら、残ったもう一枚のジャングルタイルを置きます。手番終了まで公開するジャングルタイルの補充はしません。

つまり、プレイヤータイルとジャングルタイルは交互に置かれ、市松模様になります。

---------

タイル効果

・カカオ畑:ミープルの数だけカカオを得る。ただし倉庫に置けるカカオは5つまで。

・市場:ミープルの数だけカカオを売れる。

・金鉱:ミープルの数だけ、書かれている金額を得る。1~2金なので効果は低め。

・泉:ミープルの数だけ、自分の個人ボード上の水路得点を進めます。これは最後、勝利点になります。ある程度進めないとマイナス点のままなのです。

・太陽の礼拝所:ミープルの数だけ太陽石を得て、個人ボードに置いておきます。(最大3個)これはジャングルタイルの山札が尽きた後から使えるようになり、

1つの太陽石を消費することで、すでに置かれている自分のタイルの上に手持ちのプレイヤータイルを「上書き」できます。

つまり発動済みのジャングルタイルから再度泉の効果を得たり、カカオを得たり出来るのです。

・神殿:神殿は最後の得点計算時に勝利点を得られます。数字が2つ書かれているのですが、この神殿に隣接させた自分のミープルが最も多いプレイヤーが大きい方の得点、2番めのプレイヤーは小さい方の得点を得ます。一位が同率だった場合は端数切り捨てで半分の得点を得て、2位のプレイヤーに得点はありません。2位が同率だった場合も端数切り捨てで半分の得点を得ます。

※太陽石はゲーム終盤、神殿のマジョリティ確保に使われることが多いです。

-------------------

ジャングルタイルの山が切れてもゲームは続くのですが、全員がプレイヤータイルを置ききったらゲーム終了。最終得点は

・お金の数 + 水路の得点 + 神殿から得られる得点 + 太陽石(最後まで持ってたら1つ1点) です。

カカオは最後得点にならないので、ゲーム中にうまく売り抜けましょう!

-------------------

タイル配置で、自分の置いたタイルに隣接した効果が得られるというわかりやすいゲーム展開。タイル効果もたった6種類なので、すぐに覚えられます。

同じタイル配置ゲーとしては、「カルカソンヌ」が思い浮かびますが、あの「草原」のような悩ましさは残念ながらありません。ただし神殿のマジョリティ争いは熱いです。太陽石で最後のどんでん返しを狙うか、それとも余ったカカオを高価格で売りさばくか・・・。

一つ気になるのは「水路」の得点比重がかなり大きいところ。最大は16点なのですが、一位を取るにはマックスの16点獲得は必須となる感じ。必然的に勝ち筋が狭まってしまいます。

だんだん広がるジャングルの美しさ、ライトなゲーム展開。いかにも年間ゲーム大賞に選ばれそうなゲームなのですが、今年の推薦リスト止まりでした。システムの新しさが無いのがひとつの原因かな??

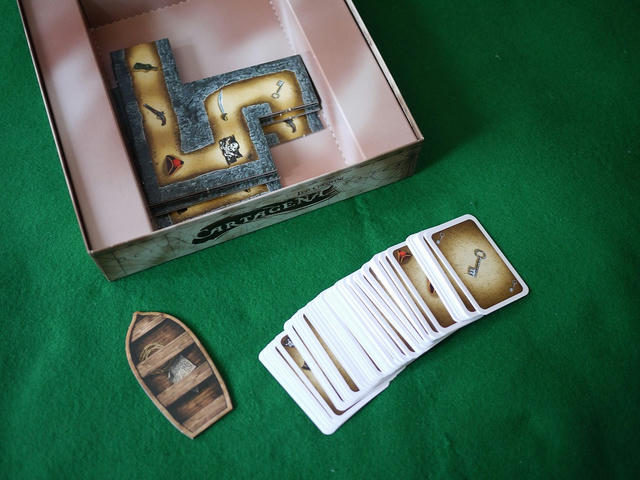

カルタヘナ

- 2015/05/31 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

南米コロンビアの港・カルタヘナは、プランテーションからスペインへ産物を輸出する重要な港として栄えていました。

ところがその富は海賊の標的となり、度重なる襲撃から港を守るため、カルタヘナには強固な城壁・要塞・砲台が築かれていったのです

---カルタヘナ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30-40分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

2001年の年間ゲーム大賞ノミネート作品。所謂すごろくであり、わりと古臭いルールなのでもっと前の作品かと思ってた。同年のゲーム大賞はカルカソンヌが受賞しており、ドイツ年間ゲーム大賞が「ファミリー路線」に回帰した年。カルタヘナは受賞を逃したが、まあ相手が悪かった。

ルールは非常に簡単で、すぐに理解できる。

各プレイヤーは6個の海賊駒を持ち、これらすべてをゴールされるのが目的。

すごろくのボードは繋ぎ変えられるようになっており、いろんなコースが楽しめる。ボードには6種類のシンボルが書いてあるのだが・・・。

はじめに配られる6枚の手札にも同じシンボルが書いてある。このカードをプレイすることで、ボード上の同じシンボルの位置まで進める。(もちろん一番手前のシンボルまで。)

もし、すでに同じシンボルのところに他の駒がいた場合、そこは飛ばして次のシンボルまで進める。次も埋まってたらまた飛ばし・・・。プレイ人数が多いと一気にゴールすることも。

ただしカードはすぐに補充できるわけではない。カードを山札から引くには、自分のコマを他のコマがいるところまで戻す必要が有る。

戻したら、自分のコマはカウントせずにその位置にいるコマの数だけカードが補充できる。ただし一箇所に留まれるコマは3個までなので、補充できるのは最大2枚だ。

この

・カードをプレイしてコマを進める

・コマを戻して補充する

2つのアクションを合計3回まで行って手番終了。非常に簡単で明快なルール!

※ヴァリアントとして、山札の上から12枚を公開しておき、次に補充できるカードを示しておく、というものが有ります。12枚引ききったらまた12枚を公開。

※また、手札をすべて公開しておくガチルールもあります。

----------

手札と山札非公開ならワイワイ楽しめ、全部公開ならアブストラクトっぽくガチで遊べる、良いゲームです。

ゲーマー同士なら公開ルールのほうが面白いかな。こないだは酒の席だったので非公開でやりましたが。

どちらのルールでも非常に面白いです!やっぱりこのゲームが出た年は、「カルカソンヌ」がいたので相手が悪かった、ということでしょう。

ところがその富は海賊の標的となり、度重なる襲撃から港を守るため、カルタヘナには強固な城壁・要塞・砲台が築かれていったのです

---カルタヘナ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30-40分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

2001年の年間ゲーム大賞ノミネート作品。所謂すごろくであり、わりと古臭いルールなのでもっと前の作品かと思ってた。同年のゲーム大賞はカルカソンヌが受賞しており、ドイツ年間ゲーム大賞が「ファミリー路線」に回帰した年。カルタヘナは受賞を逃したが、まあ相手が悪かった。

ルールは非常に簡単で、すぐに理解できる。

各プレイヤーは6個の海賊駒を持ち、これらすべてをゴールされるのが目的。

すごろくのボードは繋ぎ変えられるようになっており、いろんなコースが楽しめる。ボードには6種類のシンボルが書いてあるのだが・・・。

はじめに配られる6枚の手札にも同じシンボルが書いてある。このカードをプレイすることで、ボード上の同じシンボルの位置まで進める。(もちろん一番手前のシンボルまで。)

もし、すでに同じシンボルのところに他の駒がいた場合、そこは飛ばして次のシンボルまで進める。次も埋まってたらまた飛ばし・・・。プレイ人数が多いと一気にゴールすることも。

ただしカードはすぐに補充できるわけではない。カードを山札から引くには、自分のコマを他のコマがいるところまで戻す必要が有る。

戻したら、自分のコマはカウントせずにその位置にいるコマの数だけカードが補充できる。ただし一箇所に留まれるコマは3個までなので、補充できるのは最大2枚だ。

この

・カードをプレイしてコマを進める

・コマを戻して補充する

2つのアクションを合計3回まで行って手番終了。非常に簡単で明快なルール!

※ヴァリアントとして、山札の上から12枚を公開しておき、次に補充できるカードを示しておく、というものが有ります。12枚引ききったらまた12枚を公開。

※また、手札をすべて公開しておくガチルールもあります。

----------

手札と山札非公開ならワイワイ楽しめ、全部公開ならアブストラクトっぽくガチで遊べる、良いゲームです。

ゲーマー同士なら公開ルールのほうが面白いかな。こないだは酒の席だったので非公開でやりましたが。

どちらのルールでも非常に面白いです!やっぱりこのゲームが出た年は、「カルカソンヌ」がいたので相手が悪かった、ということでしょう。

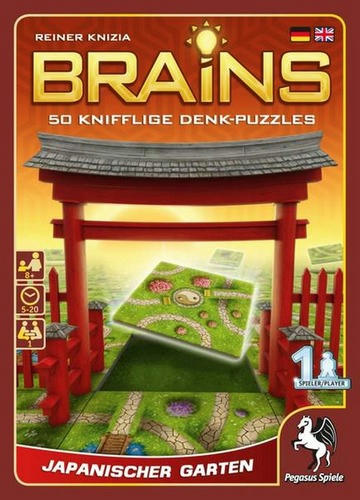

ライナー・クニツィアの日本庭園(BRAINS)

- 2015/05/28 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

美しい日本の庭をデザインしましょう。枯山水はないですが、小川・東屋・木橋・陰陽図など日本的な(?)モノがたくさんありますよ。

---ライナー・クニツィアの日本庭園---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:??分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

なぜか吸い寄せられるように買ってしまう一人用ゲーム。「オニリム」や「ロビンソン漂流記」、そして多人数用ゲームのソロプレイルールは、「システムVSプレイヤー」の側面が強いが、このゲームは純粋なパズルなのでちょっと毛色が違う。

要は数独やイラストロジック、知恵の輪なんかと同じ類だ。

---------------------

コンポーネントは7枚のタイルと問題シートのみ。最初あまりにもタイルが少ないので、あれっ!?欠品?と思ったのだがこれで合ってる。

7枚のタイルの組み合わせで条件を満たすように配置し、全50問を解くのだ。

条件とは?問題シートにはいろんな記号が書いてあって、1~6枚のタイルを配置できるようになっている。

配置スペースの周りにはいろんなアイコンが書いてあるのだが、

・同じシンボル同士を道でつなぐ

・橋アイコンから出た道が、指定数の橋を通る

・数字アイコンから出た道が、指定数のタイルを通る(同じタイルを2回通ると2とカウントする)

・道が、東屋や陰陽図を通る

こんな条件が有るので、すべての条件を満たすようにタイルを配置する。たぶん正解は一つだけのはず。

橋を通る道は必ず直線、陰陽図にぶつかると道が途切れるなど、覚えておくとクリアに役立つので、頑張って解こう!

----------------------

レベル30まではサクサクいきましたが、その先はなかなか難易度が高いです。レベル40以降は激烈な難易度。

準備・片付けが超簡単なので、気軽に1問解いてみるか!と遊べるのが優秀。数独やイラストロジック好きはマストバイ。ボードゲームかというと? 疑問が残りますが。

---ライナー・クニツィアの日本庭園---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:??分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

なぜか吸い寄せられるように買ってしまう一人用ゲーム。「オニリム」や「ロビンソン漂流記」、そして多人数用ゲームのソロプレイルールは、「システムVSプレイヤー」の側面が強いが、このゲームは純粋なパズルなのでちょっと毛色が違う。

要は数独やイラストロジック、知恵の輪なんかと同じ類だ。

---------------------

コンポーネントは7枚のタイルと問題シートのみ。最初あまりにもタイルが少ないので、あれっ!?欠品?と思ったのだがこれで合ってる。

7枚のタイルの組み合わせで条件を満たすように配置し、全50問を解くのだ。

条件とは?問題シートにはいろんな記号が書いてあって、1~6枚のタイルを配置できるようになっている。

配置スペースの周りにはいろんなアイコンが書いてあるのだが、

・同じシンボル同士を道でつなぐ

・橋アイコンから出た道が、指定数の橋を通る

・数字アイコンから出た道が、指定数のタイルを通る(同じタイルを2回通ると2とカウントする)

・道が、東屋や陰陽図を通る

こんな条件が有るので、すべての条件を満たすようにタイルを配置する。たぶん正解は一つだけのはず。

橋を通る道は必ず直線、陰陽図にぶつかると道が途切れるなど、覚えておくとクリアに役立つので、頑張って解こう!

----------------------

レベル30まではサクサクいきましたが、その先はなかなか難易度が高いです。レベル40以降は激烈な難易度。

準備・片付けが超簡単なので、気軽に1問解いてみるか!と遊べるのが優秀。数独やイラストロジック好きはマストバイ。ボードゲームかというと? 疑問が残りますが。

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)