対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.18

[PR]

- 2014.08.13

ラッキーナンバー

- 2014.07.27

ビブリオス

- 2014.07.18

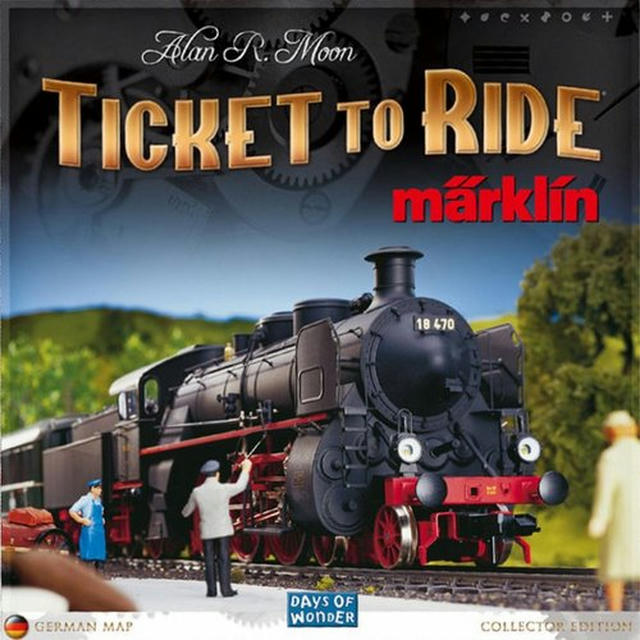

チケットトゥライド メルクリン

- 2014.07.08

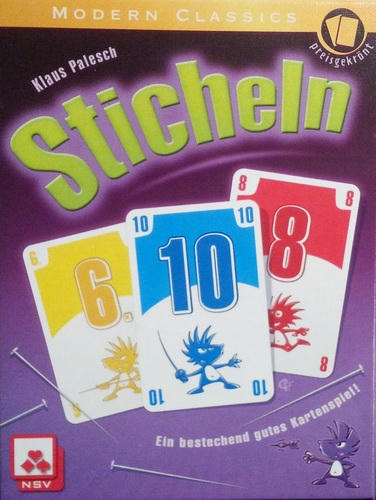

シュティッヒルン

- 2014.06.29

ツォルキン:マヤ神聖暦

ラッキーナンバー

- 2014/08/13 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

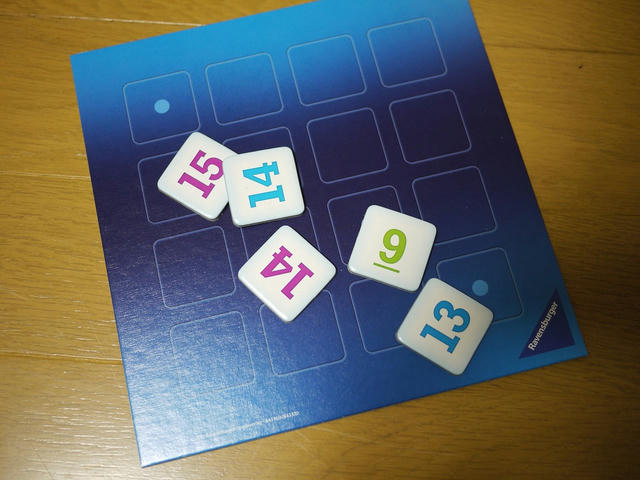

そうそう。左から右に、上から下に数字が大きくなるようにして、個人ボードを全部埋めたら勝ちだよ。

え?このゲームは何を表してるんだって?いやそんなもの無いよ。ゲームを楽しむのにテーマが必要かい?

--- ラッキーナンバー ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:15分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

見た目で損してるゲームの筆頭、ラッキーナンバーさんです。作者はミハエル・シャハト。王と枢機卿が有名ですな。

これをゲーム会で遊ぶたびに出るのが、「グラデーションを掛けた盤面と数字タイルだけか・・・。デザインもう少し何とかならんかった?」という会話。視認性は良いがシンプルすぎるのよ。

ほら、「市場のお店」なんかも要は数字だけだし・・・。

ただ、ゲーム内容は非常に面白い。

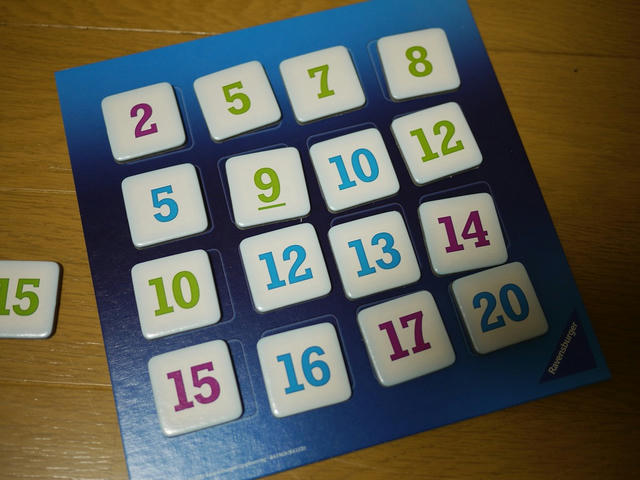

冒頭でも説明したとおり、法則にしたがって個人ボードをタイルでいっぱいにすれば勝利。

その法則とは【左から右、上から下に数字が大きくなるように配置する】こと。同じ数字が連続してはいけない。

まず、個人ボード上、4つの●を埋めるまで、中央のタイルを全員で一斉に、一枚ずつ引いていく。

引いたタイルは●がある位置のどれかに置かなくてはいけないため、この準備段階では法則に従わないこともある。

その後ゲーム開始。手番にできることは

・中央のタイルをめくってボードに配置か、すでに配置したタイルと交換

(置かなくてもいい。また、法則に従わない置き方は出来ない。)

・すでにめくられているタイルを配置か交換

これだけ。要は場から取ってきて空きマスに配置するか交換するかだけだ。

ただ、配置場所や交換を駆使することによって、待ちを広く取ったり、相手の欲しがっているタイルを放出しないようにする、といった、他のプレイヤーとの絡みが発生する。

個人プレイの数字パズルかとおもいきや、プレイヤー間のインタラクションがしっかり確保されている良ゲー。

--------------------------------------------------------------

全く癖のないデザインは万人向けであり、プレイ時間の短さも相まってどんなゲーム会でも気軽に出せる、優秀なゲームではないでしょうか。

時間調整に、重ゲーの合間に。活躍の場面は多いです。

ストリームス・ドメモ・ラミーキューブ・ラッキナンバー・・・ 「数字ゲーム」特集なんて企画もいいですな。

え?このゲームは何を表してるんだって?いやそんなもの無いよ。ゲームを楽しむのにテーマが必要かい?

--- ラッキーナンバー ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:15分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

見た目で損してるゲームの筆頭、ラッキーナンバーさんです。作者はミハエル・シャハト。王と枢機卿が有名ですな。

これをゲーム会で遊ぶたびに出るのが、「グラデーションを掛けた盤面と数字タイルだけか・・・。デザインもう少し何とかならんかった?」という会話。視認性は良いがシンプルすぎるのよ。

ほら、「市場のお店」なんかも要は数字だけだし・・・。

ただ、ゲーム内容は非常に面白い。

冒頭でも説明したとおり、法則にしたがって個人ボードをタイルでいっぱいにすれば勝利。

その法則とは【左から右、上から下に数字が大きくなるように配置する】こと。同じ数字が連続してはいけない。

まず、個人ボード上、4つの●を埋めるまで、中央のタイルを全員で一斉に、一枚ずつ引いていく。

引いたタイルは●がある位置のどれかに置かなくてはいけないため、この準備段階では法則に従わないこともある。

その後ゲーム開始。手番にできることは

・中央のタイルをめくってボードに配置か、すでに配置したタイルと交換

(置かなくてもいい。また、法則に従わない置き方は出来ない。)

・すでにめくられているタイルを配置か交換

これだけ。要は場から取ってきて空きマスに配置するか交換するかだけだ。

ただ、配置場所や交換を駆使することによって、待ちを広く取ったり、相手の欲しがっているタイルを放出しないようにする、といった、他のプレイヤーとの絡みが発生する。

個人プレイの数字パズルかとおもいきや、プレイヤー間のインタラクションがしっかり確保されている良ゲー。

--------------------------------------------------------------

全く癖のないデザインは万人向けであり、プレイ時間の短さも相まってどんなゲーム会でも気軽に出せる、優秀なゲームではないでしょうか。

時間調整に、重ゲーの合間に。活躍の場面は多いです。

ストリームス・ドメモ・ラミーキューブ・ラッキナンバー・・・ 「数字ゲーム」特集なんて企画もいいですな。

PR

ビブリオス

- 2014/07/27 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

中世ヨーロッパにおいて、文字を読めるのは一握りの人々であった。

文字が読める聖職者たちは写本作業に勤しみ、修道院の蔵書を充実させていった。この一部の人々が知識を独占していたのはもちろんだが、本の中には衆人の目に触れさせたくない「禁書」扱いのものもあり、それらは書庫の奥深くにしまわれていたのだ。

--- ビブリオス ---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

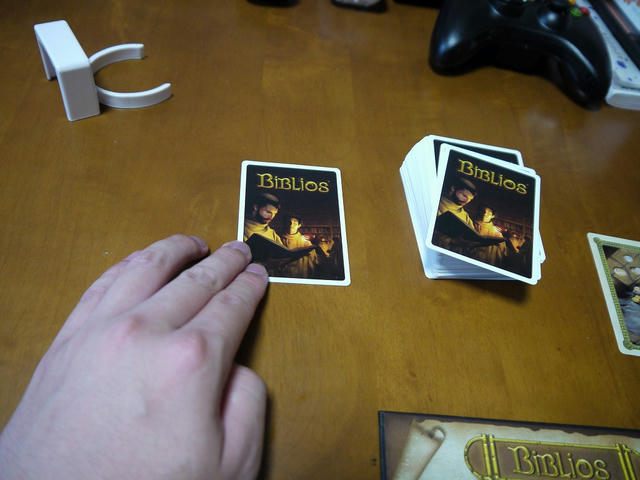

元々は同人だったという競りカードゲーム。日本語版の第二版が刷られ、すこぶる評判もいいのでアキバのロロステにて購入。2,800円とかだよね?

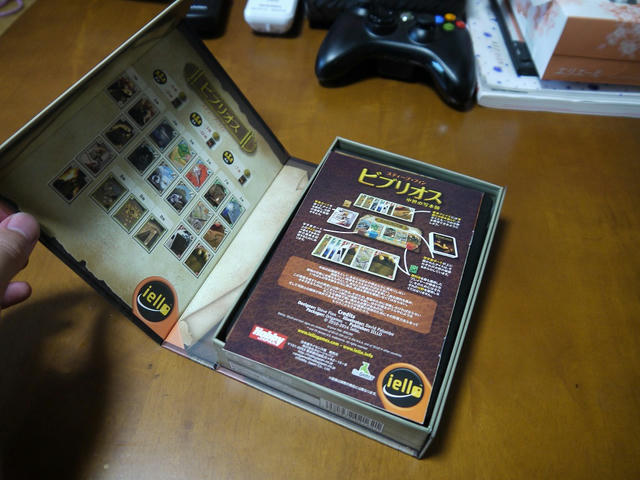

このゲーム、箱が例のイノベーションと同じ箱である。いや、むしろイノベーションがこの箱を流用していたのか。本のようになっていて、蓋がマグネットでピチっと閉じ、何やらおしゃれ。

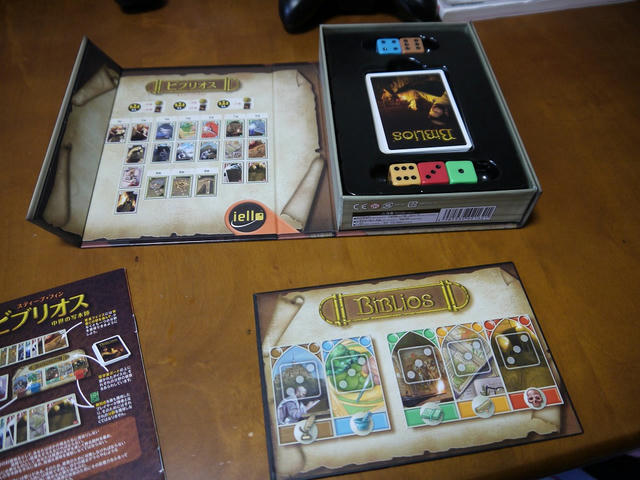

コンポーネントはカード・5つのサイコロ、小さなボード。

サイコロを振ることは無く、ただ得点を表しているだけ。カードには5つの色が存在するので、そのジャンルごとに一番多くのカードを集めた人がサイコロをもらう。

あと、サイコロの値はゲーム中に刻々と変わる。自分の集めているジャンルをなるべく高得点にしよう!

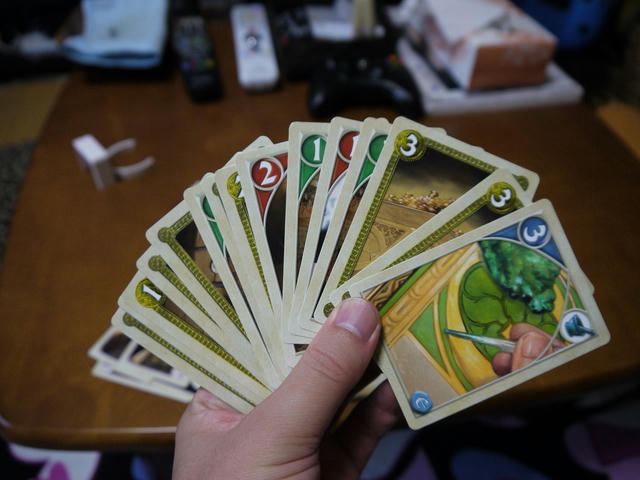

カードには先述した5色の写本カード

カードを競るためのお金カード

それからサイコロの数字を上下させることができるカードがある。

----------------------------------------------

最初、人数に応じて支持されたカードを抜き、残りを混ぜて山札とする。開始時の手札はない。

手番プレイヤーは山札から人数+1枚のカードをめくり、分配していく。分配先は

・自分の手札

・競り用の山札

・他プレイヤー用の場

の3種類。3人プレイの場合は、自分と競り用がそれぞれ1枚ずつ、他プレイヤー用に2枚を分配することになる。

ちなみに4枚いっぺんにめくるのではなく、必ず1枚ずつめくらなくてはならない。焦って最初のカードを自分用にしたりすると、後から良いカードが出てくるかも・・・。

3金を喜々として獲得したら、後から青4のカードが出てきたりね・・・。まあ競り用に仕込むっていう手もあるか。

全部分配し終わったら、手番の人の左隣から時計回りに「人にあげたカード」を取っていく。

※たまにサイコロの目を変えられるカードが出てくるのだが、これを獲得したら例外的に即時処理を行う。使ったカードはそのまま捨て札。効果は1~2個のサイコロの目を±1できる。

これをひたすら繰り返して、山札がなくなったら前半戦終了。

----------------------------------------------

後半戦は、競り用の山札をシャッフルし、1枚ずつ競りを行っていく。

手番プレイヤーがカードをめくり、左隣の人から順番に値付け。

この時、得点カードとダイス目の変化カードは、普通にお金で競るが・・・。(お釣りは出ない!)

「お金カード」が出てきた時は、【カードの枚数】で競るのだ。

ちなみに競りのときは、自分が持っている金額以上の値をいうのもOK。ただし間違って競り落としてしまい、支払いが滞った際はペナルティで他のプレイヤーにカードを一枚ずつ奪われる。ババ抜きの容量で。

こうして最終的に各色の得点を比較し、サイコロゲット!さいの目の合計が一番多い人が勝ち。

※各色で同点の場合はどうするのか?じつはカードにはアルファベットが書いてあり、このアルファベットが若いカードを持っている者が勝つ。よく出来ているもんだ。

-----------------------------------------

うん面白い。競りなのだが相場観もつかみやすく、分配に悩む前半戦、要所の競りが熱い後半戦と変化も効いている。

よく見ると、青と茶色のカードは2~4のカードで、その他3色は1~2のカードなのだ。うまく立ちまわると4点とかでサイコロ1個取れたりする。

また競りゲーとしては珍しく、2人プレイ・3人プレイでも十分面白い。というか3人ベストか?

流通も安定しているし、オススメです。競りゲー持っていなかったらぜひ買いましょう。

文字が読める聖職者たちは写本作業に勤しみ、修道院の蔵書を充実させていった。この一部の人々が知識を独占していたのはもちろんだが、本の中には衆人の目に触れさせたくない「禁書」扱いのものもあり、それらは書庫の奥深くにしまわれていたのだ。

--- ビブリオス ---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

元々は同人だったという競りカードゲーム。日本語版の第二版が刷られ、すこぶる評判もいいのでアキバのロロステにて購入。2,800円とかだよね?

このゲーム、箱が例のイノベーションと同じ箱である。いや、むしろイノベーションがこの箱を流用していたのか。本のようになっていて、蓋がマグネットでピチっと閉じ、何やらおしゃれ。

コンポーネントはカード・5つのサイコロ、小さなボード。

サイコロを振ることは無く、ただ得点を表しているだけ。カードには5つの色が存在するので、そのジャンルごとに一番多くのカードを集めた人がサイコロをもらう。

あと、サイコロの値はゲーム中に刻々と変わる。自分の集めているジャンルをなるべく高得点にしよう!

カードには先述した5色の写本カード

カードを競るためのお金カード

それからサイコロの数字を上下させることができるカードがある。

----------------------------------------------

最初、人数に応じて支持されたカードを抜き、残りを混ぜて山札とする。開始時の手札はない。

手番プレイヤーは山札から人数+1枚のカードをめくり、分配していく。分配先は

・自分の手札

・競り用の山札

・他プレイヤー用の場

の3種類。3人プレイの場合は、自分と競り用がそれぞれ1枚ずつ、他プレイヤー用に2枚を分配することになる。

ちなみに4枚いっぺんにめくるのではなく、必ず1枚ずつめくらなくてはならない。焦って最初のカードを自分用にしたりすると、後から良いカードが出てくるかも・・・。

3金を喜々として獲得したら、後から青4のカードが出てきたりね・・・。まあ競り用に仕込むっていう手もあるか。

全部分配し終わったら、手番の人の左隣から時計回りに「人にあげたカード」を取っていく。

※たまにサイコロの目を変えられるカードが出てくるのだが、これを獲得したら例外的に即時処理を行う。使ったカードはそのまま捨て札。効果は1~2個のサイコロの目を±1できる。

これをひたすら繰り返して、山札がなくなったら前半戦終了。

----------------------------------------------

後半戦は、競り用の山札をシャッフルし、1枚ずつ競りを行っていく。

手番プレイヤーがカードをめくり、左隣の人から順番に値付け。

この時、得点カードとダイス目の変化カードは、普通にお金で競るが・・・。(お釣りは出ない!)

「お金カード」が出てきた時は、【カードの枚数】で競るのだ。

ちなみに競りのときは、自分が持っている金額以上の値をいうのもOK。ただし間違って競り落としてしまい、支払いが滞った際はペナルティで他のプレイヤーにカードを一枚ずつ奪われる。ババ抜きの容量で。

こうして最終的に各色の得点を比較し、サイコロゲット!さいの目の合計が一番多い人が勝ち。

※各色で同点の場合はどうするのか?じつはカードにはアルファベットが書いてあり、このアルファベットが若いカードを持っている者が勝つ。よく出来ているもんだ。

-----------------------------------------

うん面白い。競りなのだが相場観もつかみやすく、分配に悩む前半戦、要所の競りが熱い後半戦と変化も効いている。

よく見ると、青と茶色のカードは2~4のカードで、その他3色は1~2のカードなのだ。うまく立ちまわると4点とかでサイコロ1個取れたりする。

また競りゲーとしては珍しく、2人プレイ・3人プレイでも十分面白い。というか3人ベストか?

流通も安定しているし、オススメです。競りゲー持っていなかったらぜひ買いましょう。

チケットトゥライド メルクリン

- 2014/07/18 (Fri)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

制限日数内に多くの駅を回る列車レースは、アメリカ大陸を横断し、ヨーロッパの山野を駆け巡り、今度はドイツにやってきた!

今度も多くの目的地を達成すると良いのはもちろんだが、旅は道連れ世は情け。ドイツ人の乗客も多く連れて行こう!

---チケット・トゥ・ライド メルクリン---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

一番ゲーマー向きとの評判高いチケライ・メルクリン。若干入手困難な上に、値段が高いのでずっとほしいものリストに入っていた。今回中古で入手できたのでプレイ。

ルールは今までのチケライとほぼ同じ。 ヨーロッパ版にあったトンネルや、駅舎ルールは無いので根幹部分はかなりシンプルだ。ただ別の国につなげるというスイス版にあったルールは存在している。

メルクリン独自の追加要素として

・+4機関車カード:これは4マス以上の路線にしか使えないオールマイティカードだが、通常の期間車カードのように、一枚しか獲得できないという制限はない。

・乗客ルール:メルクリン版最大の特徴。列車を配置するときにどちらかの都市に配置することができる。

今回、各都市にはチップが置かれており、任意のタイミングで乗客を「旅行」させることで通った都市のチップを獲得できるのだ。

旅行は列車が配置されている限りどこまでも行くことができる。ただし他人の路線を通るときは、「乗客カード」が一路線につき1枚必要だ。

チップは早くとったほうが得点が高い。が、早い段階で旅行してしまうとつながっている路線が短いので移動距離が短くなる。ここにいいジレンマがある。

・最長路線賞は、「最大目的達成賞」に変更となった。

終了条件は今までのチケライと同じ。「誰かの駒が3個未満になった時」だ。

達成できなかった目的カードがマイナス点になるのは相変わらず。だがチップの得点が結構大きいので、得点がインフレした印象。得点トラックを悠々一周して、150点以上の得点が入る。

--------------------------------------------------------------------

乗客ルールが加わったことで、「いつ旅行させるか」という悩みが追加され、非常にいいバランスに仕上がっています。

また、【2・3人だとすべての路線が単線 4・5人だと複線も使う】 というルールなので

【3・5人だと路線の奪い合いが激しく阿鼻叫喚。2・4人だとゆるふわチケライ】になります。

特に3人は厳しい!だけど面白い!このゲームは3人ベストじゃないかと。

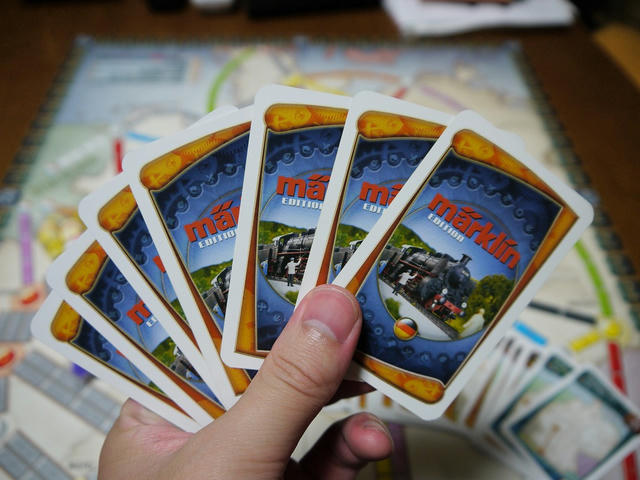

なお、このゲームは鉄道模型で有名な「メルクリン社」とのタイアップ商品で、列車カードがすべて鉄道模型の写真に変更されています。

しかも一枚一枚全部違う!すごすぎ。

今度も多くの目的地を達成すると良いのはもちろんだが、旅は道連れ世は情け。ドイツ人の乗客も多く連れて行こう!

---チケット・トゥ・ライド メルクリン---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

一番ゲーマー向きとの評判高いチケライ・メルクリン。若干入手困難な上に、値段が高いのでずっとほしいものリストに入っていた。今回中古で入手できたのでプレイ。

ルールは今までのチケライとほぼ同じ。 ヨーロッパ版にあったトンネルや、駅舎ルールは無いので根幹部分はかなりシンプルだ。ただ別の国につなげるというスイス版にあったルールは存在している。

メルクリン独自の追加要素として

・+4機関車カード:これは4マス以上の路線にしか使えないオールマイティカードだが、通常の期間車カードのように、一枚しか獲得できないという制限はない。

・乗客ルール:メルクリン版最大の特徴。列車を配置するときにどちらかの都市に配置することができる。

今回、各都市にはチップが置かれており、任意のタイミングで乗客を「旅行」させることで通った都市のチップを獲得できるのだ。

旅行は列車が配置されている限りどこまでも行くことができる。ただし他人の路線を通るときは、「乗客カード」が一路線につき1枚必要だ。

チップは早くとったほうが得点が高い。が、早い段階で旅行してしまうとつながっている路線が短いので移動距離が短くなる。ここにいいジレンマがある。

・最長路線賞は、「最大目的達成賞」に変更となった。

終了条件は今までのチケライと同じ。「誰かの駒が3個未満になった時」だ。

達成できなかった目的カードがマイナス点になるのは相変わらず。だがチップの得点が結構大きいので、得点がインフレした印象。得点トラックを悠々一周して、150点以上の得点が入る。

--------------------------------------------------------------------

乗客ルールが加わったことで、「いつ旅行させるか」という悩みが追加され、非常にいいバランスに仕上がっています。

また、【2・3人だとすべての路線が単線 4・5人だと複線も使う】 というルールなので

【3・5人だと路線の奪い合いが激しく阿鼻叫喚。2・4人だとゆるふわチケライ】になります。

特に3人は厳しい!だけど面白い!このゲームは3人ベストじゃないかと。

なお、このゲームは鉄道模型で有名な「メルクリン社」とのタイアップ商品で、列車カードがすべて鉄道模型の写真に変更されています。

しかも一枚一枚全部違う!すごすぎ。

シュティッヒルン

- 2014/07/08 (Tue)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

ジリジリしたプレイ感、チクチク相手を攻撃するいやらしさ・・・そんな後ろ向きなゲームですが、これが面白いのです。

---シュティッヒルン---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:20分~

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

初出は93年と、カタンよりもニムトよりも古いロングセラーのトリックテイキングゲーム。最近NSV版がでて手に入りやすくなった。

以前の版だと6スート×20枚 = 120枚のカードがぎちぎちに入っており、いろんなゲームカードを代用できたらしい。たしかにこの構成なら公式のB面ルール【ハットトリック】を始め。【フォッペン】【ポテトマン】【ウィザード】などいろんなゲームが出来る。そしてトランプの代用もできるので、無人島に持って行くならこれだ。

NSV版は対応人数が8人→6人と減り、カード構成も6スート 0~14になってしまったが、それでもトランプの代用はできる。

肝心のシュティッヒルン自体はメイフォローのトリックテイキングゲーム。つまり手番になんのカードを出してもよく、リボークが発生しない。

まず対応人数に応じてカードを減らし、各自15枚ずつ手札を持つ。この中から、「取ったらマイナス点になるスート(色)」を決め、その色のカードを1枚、自分の前に出して「俺はこの色を取りたくねぇ!」と宣言するのだ。

ちなみに宣言したカードの数字がいきなりマイナス点なので注意! なるべく被害を少なくするために、小さい数字を出したいところだが・・・

このゲームでは「うまくトリックを取らないこと」のほうが重要なため、使い勝手の良い小さい数字は貴重なのだ。

手札をみてどの色をマイナスとして宣言するか、これは難しいが、「自分があまり持ってない色」= 敵が沢山持っている。 ということは覚えておこう。

あとは普通通りトリックテイキングをやるのだが、メイフォローで、最初に出された色以外は全部切り札!ここがちょっとわかりにくいので注意。

とにかく2色目が出された時点で、そちらが切り札になって強くなるため、フォローすれば大抵負けることができる = マイナスカードを取る可能性が減る。

どんどん出された色が増えていくが、リード・カラー以外は全部切り札なので、切り札同士なら単純に数字の勝負。もし同数なら先出しが勝ちだ。

また、0のカードはいつでも負けることのできる便利なカード。

こうして14トリックを戦い、点数計算。マイナス点については前述のとおりだが、それ以外の色をとったら1枚につき1点になる。

いつものトリテと同じで、やりたいだけやれば良い。だれかが-100点に達するまでやるとか、人数分のラウンドを戦うとか。

------------------------------------------------------------

1ラウンド勝負だと、プラス点をかき集めるというプレイングもありですが、長くやればやるほど「なるべく取らない」戦法が重要になってきます。

対戦相手をチクリとさせる = マイナス点を送り込める場面が時たま出てくるため、どかーんと爽快なプレイ感は無いですがジリジリと面白いゲームです。合う合わないは人によってあるかも。

パッケージの絵(フェンシングの剣をもったハリネズミ)からイメージするプレイ感と大体同じです。ルールは比較的シンプルで、メイフォローをここまで仕上げたデザイン性には脱帽。NSV版が手に入りやすいので、ぜひ遊んでいただきたいゲームです。

---シュティッヒルン---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:20分~

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

初出は93年と、カタンよりもニムトよりも古いロングセラーのトリックテイキングゲーム。最近NSV版がでて手に入りやすくなった。

以前の版だと6スート×20枚 = 120枚のカードがぎちぎちに入っており、いろんなゲームカードを代用できたらしい。たしかにこの構成なら公式のB面ルール【ハットトリック】を始め。【フォッペン】【ポテトマン】【ウィザード】などいろんなゲームが出来る。そしてトランプの代用もできるので、無人島に持って行くならこれだ。

NSV版は対応人数が8人→6人と減り、カード構成も6スート 0~14になってしまったが、それでもトランプの代用はできる。

肝心のシュティッヒルン自体はメイフォローのトリックテイキングゲーム。つまり手番になんのカードを出してもよく、リボークが発生しない。

まず対応人数に応じてカードを減らし、各自15枚ずつ手札を持つ。この中から、「取ったらマイナス点になるスート(色)」を決め、その色のカードを1枚、自分の前に出して「俺はこの色を取りたくねぇ!」と宣言するのだ。

ちなみに宣言したカードの数字がいきなりマイナス点なので注意! なるべく被害を少なくするために、小さい数字を出したいところだが・・・

このゲームでは「うまくトリックを取らないこと」のほうが重要なため、使い勝手の良い小さい数字は貴重なのだ。

手札をみてどの色をマイナスとして宣言するか、これは難しいが、「自分があまり持ってない色」= 敵が沢山持っている。 ということは覚えておこう。

あとは普通通りトリックテイキングをやるのだが、メイフォローで、最初に出された色以外は全部切り札!ここがちょっとわかりにくいので注意。

とにかく2色目が出された時点で、そちらが切り札になって強くなるため、フォローすれば大抵負けることができる = マイナスカードを取る可能性が減る。

どんどん出された色が増えていくが、リード・カラー以外は全部切り札なので、切り札同士なら単純に数字の勝負。もし同数なら先出しが勝ちだ。

また、0のカードはいつでも負けることのできる便利なカード。

こうして14トリックを戦い、点数計算。マイナス点については前述のとおりだが、それ以外の色をとったら1枚につき1点になる。

いつものトリテと同じで、やりたいだけやれば良い。だれかが-100点に達するまでやるとか、人数分のラウンドを戦うとか。

------------------------------------------------------------

1ラウンド勝負だと、プラス点をかき集めるというプレイングもありですが、長くやればやるほど「なるべく取らない」戦法が重要になってきます。

対戦相手をチクリとさせる = マイナス点を送り込める場面が時たま出てくるため、どかーんと爽快なプレイ感は無いですがジリジリと面白いゲームです。合う合わないは人によってあるかも。

パッケージの絵(フェンシングの剣をもったハリネズミ)からイメージするプレイ感と大体同じです。ルールは比較的シンプルで、メイフォローをここまで仕上げたデザイン性には脱帽。NSV版が手に入りやすいので、ぜひ遊んでいただきたいゲームです。

ツォルキン:マヤ神聖暦

- 2014/06/29 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

古代マヤ文明において、一年は260日であった。

現実の気候や太陽周期に則さないこの暦は、儀礼的・宗教的意味を持っており、360日の暦とは別に、長くに渡って使われ続けた。

プレイヤーは各部族を担当し、暦が一周するまでの間、自分たちの部族の繁栄を目指すのだ。

---ツォルキン:マヤ神聖暦---

ルールを覚えるのに必要な時間:30~60分

1ゲームの時間:90~150分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

とにかく巨大な歯車に目が行く。素晴らしいコンポーネントを持つゲーム。しかもこの歯車が単なる虚仮威しではなく、システムに、そして物理的にきっちりと噛み合って、プレイヤーに大きな満足感をもたらす。

システムはあまり運の要素がないワーカープレイスメント。2~3手先を読みながら戦うため、結構好みはわかれると思うが、ゲーマー勢からは高い評価を得ている。そりゃあねぇ。初心者に対して俺TUEEEE!できるもんねぇ。

------------------------------------------

まずゲームボードを慎重に組み立て、各自6人のワーカーを受け取る。最初は3人だけをワーカーとして使えるので、後の三人は別のところに避けておく。

あと、個人ボードというかサマリーボードがある。裏表で色が違うが、これは後述。

ゲーム開始前に、各自4枚のスタートタイルを受け取る。これにはスタート時にもらえる食料・資源・技術が書いてあり、4枚中2枚を選んでゲームスタート。残りは破棄する。

-----------------------------------------

手番にできることはシンプルで、「ワーカーを歯車に差す」か、「歯車からワーカーを抜く」のどちらかだけ。差した手番には抜けないし、逆もしかり。

ワーカーは抜いた時だけ、仕事(アクション)を行う。

全員が手番を終えたら、すべての歯車がひとつ進む。歯車は26歯で、一周したらゲーム終了。重量級ゲームのように語られるが、ワーカーがアクションをするためには抜き差しで最低2ターン必要なので、手番数が思ったよりも少ない。カツカツのマゾゲーになりがち。

最終目標は「勝利点を多く稼ぐ」ことなのだが、点数を取得するには大きく分けて3種類の方法がある。

・神殿レベルを上げる

・建物やモニュメントを建てる

・チチェン・イッツァに水晶髑髏を奉納する

これらを行うために、ワーカーを使役する。ワーカーを置けるのは周辺の小さな歯車で、歯車が動いてワーカーが先に進むほど、いい仕事をすると思ってOK。

ワーカーを置く際にすこし細かいルールがあり、一人目は無料で置けるのだが、2人めは食料が1、3人めは食料が2・・・必要。また歯車は必ず最初の穴から埋めていかなくてはいけないが、他のワーカーで埋まっていた場合いきなり上段における。ただしボードに書いてある食料が追加で必要。

6人目のワーカーを最上段に置いたりすると、十数個の食料(コーン)を消費するので結構キツイ まあ次のターンでかなりいい仕事をするのだが・・・。

---------------------------------------------------

歯車は5種類あり、それぞれできるアクションが違う。

・パレンケ:食料供給に関する歯車。先に進めば進むほど多くの食料を獲得できる。

・ヤシュチラン:資源供給に関する歯車。木材・石材・金を獲得できる他、クリスタルスカルを獲得できるマスもある。

・ティカル:技術開発・建設に関する歯車。また神殿レベルをあげられるマスもある。

・ウズマル:何やら色々できる歯車。ワーカーを増やしたり、コーンと資材を相互に交換できたりする。

・チチェン・イッツァ:クリスタルスカルを捧げて勝利点を獲得できる。ここだけ歯車がやや大きい。

ワーカーを派遣して効率よくアクションをこなしていくのだが、建設型・神殿型など、何かに特化したほうが強い。

-----------------------------------------------

また、ティカルの歯車や建造物であげられる技術レベルは、ゲーム展開を有利に運ぶことができる。

・コーンの収穫数が増えたり

・資材を追加で獲得できたり

・建造物建設にボーナスが加わったり

・チチェン・イッツァで奉納が有利になったり

いろんな効果があるが、これも何かに特化して「レベル4」の技術を積極的に利用すると良い。資源をひとつ払うだけで何度でも利用でき、神殿レベルが上ったり任意の資源を獲得できたりと、かなり便利なのだ。

--------------------------------------------

神殿には資源と得点が書いてあるが・・・

メインの歯車が1/4周する毎に、神殿に関して決算が行われる。1/4と3/4回った時には、自分の神殿レベルに応じて資源がもらえる。神が3種類いるのだが、それぞれ神殿レベルを上げておくと、自分の駒がある位置以下に記載されている資源がもらえる。

また、半周回った時、1周回った時には勝利点の決算が入る。それぞれの神について、一番信仰度が高いプレイヤーにボーナスが入り、

自分のいる位置の勝利点も入る。この神殿の勝利点をメインの得点源にすると、安定したプレイになる。

それとこれは非常に重要だが、この決算と同時に自分のワーカーに食料を供給しなくてはいけない。一人につき2コーンだ。 足りなければ一人につき-3点。

また信仰度にはマイナスがあり得るが、これはゲームの途中でコーンがなくなってワーカーが配置できなくなった時、救済策としてどれかの神の信仰度を下げ、3コーンまでもらうことができるのだ。

ただ、最大3コーンまでしかもらえないので、どうせならコーン0の時に物乞いしたい。

--------------------------------------------------

最後にスタートプレイヤーを獲得できるマス。ここに配置することで獲得でき、ワーカーはそのラウンドの最後にすぐ戻ってくる。

また、誰もここに置かなかったラウンドには、メインの歯車に食料を1つずつ置いていくのだが、これも一緒に獲得できる。

さらに、この場所においた人は次のラウンドの開始時、メインの歯車を一気に2つ回すことを選択できる。やらなくてもいい。ただしゲーム中に一回だけしかできない特別なアクションなので、効果を使ったら個人ボードを裏返しておく。

-----------------------------------------------

建物の中には食料負担を軽減させるもの、資源をもらえるものなどいろいろあるが・・・

時代Ⅰの建物と時代Ⅱの建物があり、ギアが半周したら時代が切り替わる。

また、特にコストの高い建物は「モニュメント」と呼ばれ、ゲーム終了時に大量の得点をもたらす。これらはプレイヤー人数に応じてゲームスタート時から建設することができるが、たいてい後半にならないと建てられない。また、モニュメントはストックから補充されることはない。

--------------------------------------------

こうしてギアが一周したらゲーム終了。最終得点計算をして勝者を決める。うまい人は120点ぐらい取ったりするが、とても信じられない・・・

--------------------------------------------

初期タイルや建物のランダム要素があるものの、先を読みながらゲームを進めていく、非常にゲーマーよりのゲームです。嫌いな人は嫌いかも。

その分ヘビーゲーマーからは評価が高く、これだけを対象にしたゲーム会が開かれるほどになっています。

プエルトリコ同様、勝ち筋がいくつかあるので、なるべく人と被らないように戦略を練る必要があるでしょう。

今回の記事の文章量通り、非常に敷居は高いのですが慣れれば90分で終わるので、地政学マルチのように延々とやるというゲームではありません。日本語版も発売されるので、ぜひ一度体験を。ルールを知っている人に教わったほうが早いです。

現実の気候や太陽周期に則さないこの暦は、儀礼的・宗教的意味を持っており、360日の暦とは別に、長くに渡って使われ続けた。

プレイヤーは各部族を担当し、暦が一周するまでの間、自分たちの部族の繁栄を目指すのだ。

---ツォルキン:マヤ神聖暦---

ルールを覚えるのに必要な時間:30~60分

1ゲームの時間:90~150分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

とにかく巨大な歯車に目が行く。素晴らしいコンポーネントを持つゲーム。しかもこの歯車が単なる虚仮威しではなく、システムに、そして物理的にきっちりと噛み合って、プレイヤーに大きな満足感をもたらす。

システムはあまり運の要素がないワーカープレイスメント。2~3手先を読みながら戦うため、結構好みはわかれると思うが、ゲーマー勢からは高い評価を得ている。そりゃあねぇ。初心者に対して俺TUEEEE!できるもんねぇ。

------------------------------------------

まずゲームボードを慎重に組み立て、各自6人のワーカーを受け取る。最初は3人だけをワーカーとして使えるので、後の三人は別のところに避けておく。

あと、個人ボードというかサマリーボードがある。裏表で色が違うが、これは後述。

ゲーム開始前に、各自4枚のスタートタイルを受け取る。これにはスタート時にもらえる食料・資源・技術が書いてあり、4枚中2枚を選んでゲームスタート。残りは破棄する。

-----------------------------------------

手番にできることはシンプルで、「ワーカーを歯車に差す」か、「歯車からワーカーを抜く」のどちらかだけ。差した手番には抜けないし、逆もしかり。

ワーカーは抜いた時だけ、仕事(アクション)を行う。

全員が手番を終えたら、すべての歯車がひとつ進む。歯車は26歯で、一周したらゲーム終了。重量級ゲームのように語られるが、ワーカーがアクションをするためには抜き差しで最低2ターン必要なので、手番数が思ったよりも少ない。カツカツのマゾゲーになりがち。

最終目標は「勝利点を多く稼ぐ」ことなのだが、点数を取得するには大きく分けて3種類の方法がある。

・神殿レベルを上げる

・建物やモニュメントを建てる

・チチェン・イッツァに水晶髑髏を奉納する

これらを行うために、ワーカーを使役する。ワーカーを置けるのは周辺の小さな歯車で、歯車が動いてワーカーが先に進むほど、いい仕事をすると思ってOK。

ワーカーを置く際にすこし細かいルールがあり、一人目は無料で置けるのだが、2人めは食料が1、3人めは食料が2・・・必要。また歯車は必ず最初の穴から埋めていかなくてはいけないが、他のワーカーで埋まっていた場合いきなり上段における。ただしボードに書いてある食料が追加で必要。

6人目のワーカーを最上段に置いたりすると、十数個の食料(コーン)を消費するので結構キツイ まあ次のターンでかなりいい仕事をするのだが・・・。

---------------------------------------------------

歯車は5種類あり、それぞれできるアクションが違う。

・パレンケ:食料供給に関する歯車。先に進めば進むほど多くの食料を獲得できる。

・ヤシュチラン:資源供給に関する歯車。木材・石材・金を獲得できる他、クリスタルスカルを獲得できるマスもある。

・ティカル:技術開発・建設に関する歯車。また神殿レベルをあげられるマスもある。

・ウズマル:何やら色々できる歯車。ワーカーを増やしたり、コーンと資材を相互に交換できたりする。

・チチェン・イッツァ:クリスタルスカルを捧げて勝利点を獲得できる。ここだけ歯車がやや大きい。

ワーカーを派遣して効率よくアクションをこなしていくのだが、建設型・神殿型など、何かに特化したほうが強い。

-----------------------------------------------

また、ティカルの歯車や建造物であげられる技術レベルは、ゲーム展開を有利に運ぶことができる。

・コーンの収穫数が増えたり

・資材を追加で獲得できたり

・建造物建設にボーナスが加わったり

・チチェン・イッツァで奉納が有利になったり

いろんな効果があるが、これも何かに特化して「レベル4」の技術を積極的に利用すると良い。資源をひとつ払うだけで何度でも利用でき、神殿レベルが上ったり任意の資源を獲得できたりと、かなり便利なのだ。

--------------------------------------------

神殿には資源と得点が書いてあるが・・・

メインの歯車が1/4周する毎に、神殿に関して決算が行われる。1/4と3/4回った時には、自分の神殿レベルに応じて資源がもらえる。神が3種類いるのだが、それぞれ神殿レベルを上げておくと、自分の駒がある位置以下に記載されている資源がもらえる。

また、半周回った時、1周回った時には勝利点の決算が入る。それぞれの神について、一番信仰度が高いプレイヤーにボーナスが入り、

自分のいる位置の勝利点も入る。この神殿の勝利点をメインの得点源にすると、安定したプレイになる。

それとこれは非常に重要だが、この決算と同時に自分のワーカーに食料を供給しなくてはいけない。一人につき2コーンだ。 足りなければ一人につき-3点。

また信仰度にはマイナスがあり得るが、これはゲームの途中でコーンがなくなってワーカーが配置できなくなった時、救済策としてどれかの神の信仰度を下げ、3コーンまでもらうことができるのだ。

ただ、最大3コーンまでしかもらえないので、どうせならコーン0の時に物乞いしたい。

--------------------------------------------------

最後にスタートプレイヤーを獲得できるマス。ここに配置することで獲得でき、ワーカーはそのラウンドの最後にすぐ戻ってくる。

また、誰もここに置かなかったラウンドには、メインの歯車に食料を1つずつ置いていくのだが、これも一緒に獲得できる。

さらに、この場所においた人は次のラウンドの開始時、メインの歯車を一気に2つ回すことを選択できる。やらなくてもいい。ただしゲーム中に一回だけしかできない特別なアクションなので、効果を使ったら個人ボードを裏返しておく。

-----------------------------------------------

建物の中には食料負担を軽減させるもの、資源をもらえるものなどいろいろあるが・・・

時代Ⅰの建物と時代Ⅱの建物があり、ギアが半周したら時代が切り替わる。

また、特にコストの高い建物は「モニュメント」と呼ばれ、ゲーム終了時に大量の得点をもたらす。これらはプレイヤー人数に応じてゲームスタート時から建設することができるが、たいてい後半にならないと建てられない。また、モニュメントはストックから補充されることはない。

--------------------------------------------

こうしてギアが一周したらゲーム終了。最終得点計算をして勝者を決める。うまい人は120点ぐらい取ったりするが、とても信じられない・・・

--------------------------------------------

初期タイルや建物のランダム要素があるものの、先を読みながらゲームを進めていく、非常にゲーマーよりのゲームです。嫌いな人は嫌いかも。

その分ヘビーゲーマーからは評価が高く、これだけを対象にしたゲーム会が開かれるほどになっています。

プエルトリコ同様、勝ち筋がいくつかあるので、なるべく人と被らないように戦略を練る必要があるでしょう。

今回の記事の文章量通り、非常に敷居は高いのですが慣れれば90分で終わるので、地政学マルチのように延々とやるというゲームではありません。日本語版も発売されるので、ぜひ一度体験を。ルールを知っている人に教わったほうが早いです。

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)

![チケット to ライド:メルクリン [Ticket to Ride:Märklin] (アークライト日本語訳付き)...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fyellowsubmarine%2fcabinet%2fgameimages%2fboardgame1%2f024523155.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fyellowsubmarine%2fcabinet%2fgameimages%2fboardgame1%2f024523155.jpg%3f_ex%3d80x80)