対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.18

[PR]

- 2014.06.20

忍者対戦

- 2014.06.13

江戸職人物語

- 2014.06.09

炭鉱讃歌

- 2014.06.03

ドリュンター・ドリューバー

- 2014.05.31

ポテトマン

忍者対戦

- 2014/06/20 (Fri)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

これは昔、忍びの里を賭けた戦いの物語…

この年「禁争百年」の掟がその期を迎える。

怨み積りし二人の首領は里の者から屈指の

武芸者を集め陣営を構えた。

目指すは敵の本陣、隠里。

今、知略を極めた影の兵法が明かされる!

---忍者対戦---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:15~20分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

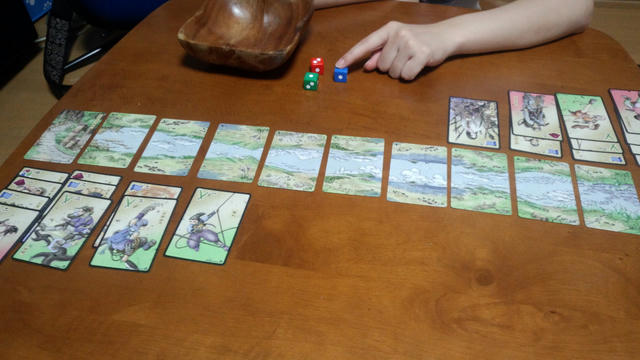

自分のプレイ環境では2人ゲームの稼働率が高いので、ゲームマーケットで購入。カードゲームだが、カードを並べて作った場の中で、忍者カードをサイコロで動かす。カードというか、「駒」のように扱うのだ。

まずボード代わりとなるカードを並べる。基本は自分の陣営の忍者が、相手の本拠地(自分から見て一番右)に到達したら勝利だ。

その後、自分から見て左側にこのようにカードを並べる。ボスキャラである「首領カード」だけは必ず左端の一番下に並べるのだが、それ以外はシャッフルしてランダムに並べる。

手番では、3色あるサイコロを一度に振る。この出目の数だけ各忍者を動かせるのだが、アイコンで各忍者の色が示されていて、青の忍者だったら青の出目しか使えない。

移動するときは出目の分だけ移動して・・・・

もし相手の忍者と遭遇したらバトル!といっても基本はじゃんけんなのであっさり終わる。

兜→グー クナイ→チョキ 巻物→パー という力関係で、じゃんけんで勝敗を決める。もしもアイコだったら、数字で勝敗を決める。それでも勝敗が決まらなかったら、各々の忍者が一歩ずつ「後退」する。

ちなみに忍者カードは上に乗っている忍者ごと、同時に動かせる(3人まで)また、一つのマス目に忍者がたくさん存在することがあるので、もし多数の忍者が遭遇したら、全部解決するまで対戦を続ける。

忍者が引き分けて後退した結果、更にバトルが起きることがあり、これももちろん解決する。

首領カードだけはちょっと処理が特別で、こいつらはグーチョキパー、すべての属性を持つ。

数字自体は「4」で一番強く、一対一の戦いなら負けることはないのだが・・・。

すべての属性を持っているので、戦う毎に数値が削られていくのだ。例えば相手忍者の「2」と戦った場合、連戦時の2戦目では「2」の数値で戦わなくてはならない。

その場所での戦闘終了時に「全回復」するので、うまく立ち回れば強い。(引き分けとなって後退した場合は、全回復して戦闘を継続する)

また、首領を動かす際、ダイスは3つのうち好きな目を選んで使用できる。ただし手番中に一つのダイスだけ。(他の忍者の上に乗って移動するのはOK)

こうして相手陣地に自軍が到着するか、相手を全滅させたら勝利。全滅させるのはなかなか難しく、普通は相手陣地への到達でゲーム終了する。

---------------------------------------------------------------------------

ほんのりバックギャモンのエッセンスが感じられ、20分で終わる良いゲームです。

互いにしのぎを削って戦った結果、互いの軍勢が完全にすれ違ってしまい、「出目勝負」になることもしばしば。これはこれで面白いです。

またダイス目は「1,1,1,2,2,3,」と偏っており、なかなかうまい調整だなと思いました。ちなみに4回ぐらいプレイした後、対戦相手のひとから教えてもらって初めて偏りに気づきました。

いやー、どうりで1ゾロがたくさん出ると思ってたんだよねー。そうかそうかー。

忍者一人ひとりのイラストにも気合を感じられます。奥さんや彼女と遊ぶゲームの一つに加えてみてはいかがでしょう?(今のところGM限定発売で、一般流通や委託販売がないのですが・・・)

この年「禁争百年」の掟がその期を迎える。

怨み積りし二人の首領は里の者から屈指の

武芸者を集め陣営を構えた。

目指すは敵の本陣、隠里。

今、知略を極めた影の兵法が明かされる!

---忍者対戦---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:15~20分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

自分のプレイ環境では2人ゲームの稼働率が高いので、ゲームマーケットで購入。カードゲームだが、カードを並べて作った場の中で、忍者カードをサイコロで動かす。カードというか、「駒」のように扱うのだ。

まずボード代わりとなるカードを並べる。基本は自分の陣営の忍者が、相手の本拠地(自分から見て一番右)に到達したら勝利だ。

その後、自分から見て左側にこのようにカードを並べる。ボスキャラである「首領カード」だけは必ず左端の一番下に並べるのだが、それ以外はシャッフルしてランダムに並べる。

手番では、3色あるサイコロを一度に振る。この出目の数だけ各忍者を動かせるのだが、アイコンで各忍者の色が示されていて、青の忍者だったら青の出目しか使えない。

移動するときは出目の分だけ移動して・・・・

もし相手の忍者と遭遇したらバトル!といっても基本はじゃんけんなのであっさり終わる。

兜→グー クナイ→チョキ 巻物→パー という力関係で、じゃんけんで勝敗を決める。もしもアイコだったら、数字で勝敗を決める。それでも勝敗が決まらなかったら、各々の忍者が一歩ずつ「後退」する。

ちなみに忍者カードは上に乗っている忍者ごと、同時に動かせる(3人まで)また、一つのマス目に忍者がたくさん存在することがあるので、もし多数の忍者が遭遇したら、全部解決するまで対戦を続ける。

忍者が引き分けて後退した結果、更にバトルが起きることがあり、これももちろん解決する。

首領カードだけはちょっと処理が特別で、こいつらはグーチョキパー、すべての属性を持つ。

数字自体は「4」で一番強く、一対一の戦いなら負けることはないのだが・・・。

すべての属性を持っているので、戦う毎に数値が削られていくのだ。例えば相手忍者の「2」と戦った場合、連戦時の2戦目では「2」の数値で戦わなくてはならない。

その場所での戦闘終了時に「全回復」するので、うまく立ち回れば強い。(引き分けとなって後退した場合は、全回復して戦闘を継続する)

また、首領を動かす際、ダイスは3つのうち好きな目を選んで使用できる。ただし手番中に一つのダイスだけ。(他の忍者の上に乗って移動するのはOK)

こうして相手陣地に自軍が到着するか、相手を全滅させたら勝利。全滅させるのはなかなか難しく、普通は相手陣地への到達でゲーム終了する。

---------------------------------------------------------------------------

ほんのりバックギャモンのエッセンスが感じられ、20分で終わる良いゲームです。

互いにしのぎを削って戦った結果、互いの軍勢が完全にすれ違ってしまい、「出目勝負」になることもしばしば。これはこれで面白いです。

またダイス目は「1,1,1,2,2,3,」と偏っており、なかなかうまい調整だなと思いました。ちなみに4回ぐらいプレイした後、対戦相手のひとから教えてもらって初めて偏りに気づきました。

いやー、どうりで1ゾロがたくさん出ると思ってたんだよねー。そうかそうかー。

忍者一人ひとりのイラストにも気合を感じられます。奥さんや彼女と遊ぶゲームの一つに加えてみてはいかがでしょう?(今のところGM限定発売で、一般流通や委託販売がないのですが・・・)

PR

江戸職人物語

- 2014/06/13 (Fri)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

粋だねぇ。いなせだねぇ! 江戸の町に住む人々の春夏秋冬を描いたボードゲーム。

---江戸職人物語---

ルールを覚えるのに必要な時間:40分

1ゲームの時間:90~120分

評価:☆☆ (☆5で満点)

未所有なのであまり写真がなく、詳しいルール解説ができないのでささっと紹介。

ゲームマーケット2014春で販売された IMAGINE GAMESの「江戸職人物語」は、もはや同人という枠組みを完全に超えたゲームだ。巨大なメインボード、大量のトークン、木製コマ、カード。しかもプレイ時間2時間の重量級ゲーム。

プレイヤーは「親方」となり、江戸の町に住む職人を雇用して能力を発揮させ、勝利点を獲得していく。手番には職人カードの背景色に対応したサイコロを最大2個ふり、その出目をさまざまなアクションに振り分ける。アクションとしては

・お金をもらう

・親方トラック上の自コマを動かす

・職人の能力を発揮する

といった物がある。出目がコストになったり、もらえる金額になったりするので、大きい目が出たらお金をもらって、小さい目が出たら能力発動が基本。

ボードの周りには雇用する職人が住み、真ん中には親方トラックがある。出目を親方移動に振り分けると、買い物ができたり職人がレベルアップしたりと、止まったマスによっていろんな行動ができる。

親方トラックを移動する際、追い越した相手より「喧嘩力」が強いと+1点。また年に3回襲ってくる「火事」を食い止めるためには「火消し力」を上げていく必要がある。このパラメータを示すトラックがボード右上にある。

職人の能力には

・新たな職人の雇用(最大3人)

・部屋の引っ越し(火事で燃えやすい部屋と、燃えにくい部屋がある)

・火消し力・喧嘩力のアップ

といったものがある。コストは出目が基本なので、大きい数字の時には高い賃金を払わなくては行けない。

ただ、「宵越しの銭はもたぬ」ボーナスというのが効いていて、各ラウンド終了時にお金を使いきっていると+2点。1-4金のお金しか持っていなければ+1点というルールがある。なので高いコストでも使う価値はあり。

職人は3人まで雇えるが、一度に振れるサイコロは選択制で2個までなので、1年間、最大23アクションでゲーム終了。ゲーム中に取れる行動がかなり多彩な割にはアクション数が少ないので、「買い物プレイ」「喧嘩プレイ」など指針を決めるといいかもしれない。

------------------------------------------------------------------------

初プレイでボロ負けしたので(ルールが多岐にわたり、あまり理解せずにやっていた私も悪い)ちょっと印象が悪かったのだが、かなり見通しが悪いゲームだと思った。

説明される得点方法がものすごく多く、中には達成が難しい物(解雇した職人のセットコレクションボーナスとか)もあるので、何を目指していいか初回では全くわからないのだ。

また、火事が3ヶ月毎にダイス2つを振り、その出目のところに発生、これはいいのだが、その後の延焼判定といった処理もあり、色々と煩雑。

初回プレイの途中で気がついたが、出目に恵まれれば初期に「下駄」を買い(親方の移動を調節できる)、ぐるぐる親方トラックを回りながら職人レベルを上げ、豊富な資金で買い物していくプレイがひとつの理想形だと思う。あとは喧嘩力をあげて、とにかく喧嘩をふっかけるとか

ツォルキンのように、いくつかの勝ちパターンがありよし今日はこのプレイ方針で行こうという遊び方ができるはずなので、ぜひ再プレイしたいと思う。とりあえず初回プレイでは☆2です。

---江戸職人物語---

ルールを覚えるのに必要な時間:40分

1ゲームの時間:90~120分

評価:☆☆ (☆5で満点)

未所有なのであまり写真がなく、詳しいルール解説ができないのでささっと紹介。

ゲームマーケット2014春で販売された IMAGINE GAMESの「江戸職人物語」は、もはや同人という枠組みを完全に超えたゲームだ。巨大なメインボード、大量のトークン、木製コマ、カード。しかもプレイ時間2時間の重量級ゲーム。

プレイヤーは「親方」となり、江戸の町に住む職人を雇用して能力を発揮させ、勝利点を獲得していく。手番には職人カードの背景色に対応したサイコロを最大2個ふり、その出目をさまざまなアクションに振り分ける。アクションとしては

・お金をもらう

・親方トラック上の自コマを動かす

・職人の能力を発揮する

といった物がある。出目がコストになったり、もらえる金額になったりするので、大きい目が出たらお金をもらって、小さい目が出たら能力発動が基本。

ボードの周りには雇用する職人が住み、真ん中には親方トラックがある。出目を親方移動に振り分けると、買い物ができたり職人がレベルアップしたりと、止まったマスによっていろんな行動ができる。

親方トラックを移動する際、追い越した相手より「喧嘩力」が強いと+1点。また年に3回襲ってくる「火事」を食い止めるためには「火消し力」を上げていく必要がある。このパラメータを示すトラックがボード右上にある。

職人の能力には

・新たな職人の雇用(最大3人)

・部屋の引っ越し(火事で燃えやすい部屋と、燃えにくい部屋がある)

・火消し力・喧嘩力のアップ

といったものがある。コストは出目が基本なので、大きい数字の時には高い賃金を払わなくては行けない。

ただ、「宵越しの銭はもたぬ」ボーナスというのが効いていて、各ラウンド終了時にお金を使いきっていると+2点。1-4金のお金しか持っていなければ+1点というルールがある。なので高いコストでも使う価値はあり。

職人は3人まで雇えるが、一度に振れるサイコロは選択制で2個までなので、1年間、最大23アクションでゲーム終了。ゲーム中に取れる行動がかなり多彩な割にはアクション数が少ないので、「買い物プレイ」「喧嘩プレイ」など指針を決めるといいかもしれない。

------------------------------------------------------------------------

初プレイでボロ負けしたので(ルールが多岐にわたり、あまり理解せずにやっていた私も悪い)ちょっと印象が悪かったのだが、かなり見通しが悪いゲームだと思った。

説明される得点方法がものすごく多く、中には達成が難しい物(解雇した職人のセットコレクションボーナスとか)もあるので、何を目指していいか初回では全くわからないのだ。

また、火事が3ヶ月毎にダイス2つを振り、その出目のところに発生、これはいいのだが、その後の延焼判定といった処理もあり、色々と煩雑。

初回プレイの途中で気がついたが、出目に恵まれれば初期に「下駄」を買い(親方の移動を調節できる)、ぐるぐる親方トラックを回りながら職人レベルを上げ、豊富な資金で買い物していくプレイがひとつの理想形だと思う。あとは喧嘩力をあげて、とにかく喧嘩をふっかけるとか

ツォルキンのように、いくつかの勝ちパターンがありよし今日はこのプレイ方針で行こうという遊び方ができるはずなので、ぜひ再プレイしたいと思う。とりあえず初回プレイでは☆2です。

炭鉱讃歌

- 2014/06/09 (Mon)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

時は19世紀末。場所はドイツの田舎町、エッセン。

太陽光発電や水力発電といったクリーンエネルギーはまだ存在せず、石油が主要な燃料と成るのももう少し先の事です。

有るのは石炭の絶え間ない採掘、供給。あなたは炭鉱の管理者となり、次々とやってくるオーダーを処理しなくてはいけません。

---炭鉱讃歌---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:60~90分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

安定のクラマー&キースリングコンビによる中量級ワーカープレイスメント。カツカツ感は無いのでストーンエイジ同様万人に(?)おすすめできる。

まずは個人ボードと9金、4種の石炭とワーカー15人(3人プレイ時)を受け取ってゲーム開始。ワーカー沢山!俺のために働け!

ちなみに個人ボード上にはエレベーターが配置されていて、これが紙の厚みの差を利用して上下にスライドするようになっている。ツォルキン歯車ほどのインパクトは無いがなかなか楽しいギミック。

んでこちらがメインボード。まずプレイ人数によって使わないマスがあるので、そこには「鍵タイル」を置いて使用不可を示す。

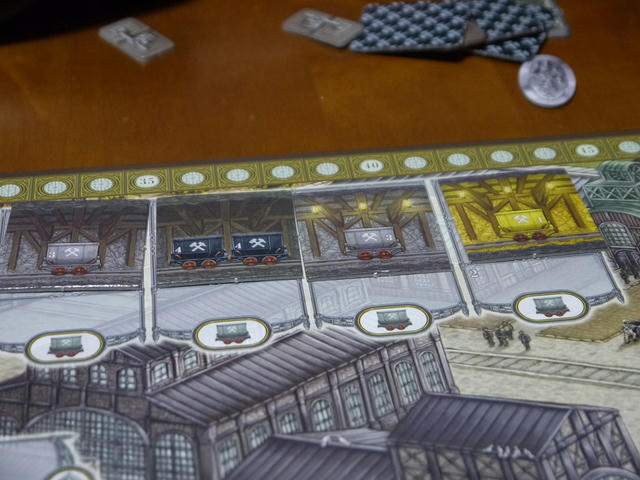

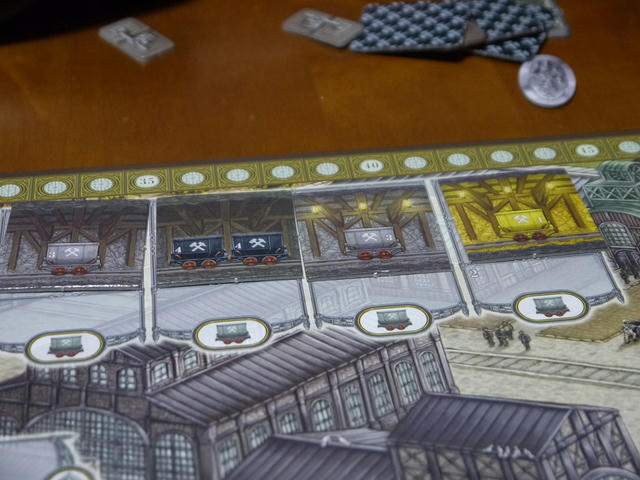

左のほうにはトロッコタイル配置エリアがあるので、空いているマス全てにトロッコタイルを配置。

最後に「注文カード」を10枚公開する。(3人プレイ時)手番順に一枚ずつ引いていき、余った一枚はメインボードに置く。その後空いている注文カードマスを埋めてゲーム開始!

手番にはいつもの様に、自分のワーカーを配置していくのだが、取れるアクションは5種類しかなくかなりシンプル。

ボードを見るとわかるように、同じお金をもらえるアクションであっても金額に差があったりとか、ワーカー配置場所によって優劣が有る。

普通ワーカープレイスメントだと、アクションは早い者勝ちで、ワーカーを配置されたアクションは他の人が取ることが出来ない。

だが「炭鉱讃歌」だと、既に配置されているワーカーより多くのワーカーを送り込むことで、同じアクションを取れる。 ただ人より多くのワーカーを使ってしまうので、全体のアクション数が少なくなるのだ。このへんが悩ましい。

アクションは以下のとおり。

1) 銀行にいってお金をもらう:ワーカーを配置するだけでお金がもらえる→当然高い額のマスから埋まる。

※このゲームでお金を手に入れる方法はここしかない。

※1金をもらえるスペースがある。ここは早い者勝ちではなく、何人でもワーカーをおける。ワーカーが一人余ってしまってどうしようもない時にお茶を濁すためのスペース。

2) 新しい注文カードを貰う:場にでているカードをもらうか、

山札から5枚引いて好きな注文カードを一枚もらうか。注文カードは何枚でも持てるが、ゲーム終了時までに達成できなかったら-1点。

3) トロッコタイルを獲得する:場に出ているトロッコを獲得し、自分のボードに配置する。配置時にはトロッコに書かれている数字ぶんのお金が必要。トロッコが2つ書かれているタイルはとうぜん倍のコストがかかる。

なお、タイルを配置したら即座に対応した色の石炭が載る。これを地上まで運び出すには後述のアクションが必要。

トロッコタイルには「明るい」タイルと「暗い」タイルがあり、これは個人ボードの左右どちらに配置するかの指定となる。特に効果や値段に差はないのだが、ゲーム終了時に「バランスよく」配置されていないとマイナス点となる。 左右どちらかのタイルが一枚多い毎に-2点。

※注文カードと同じように、山札から5枚引いて一枚を獲得するアクションスペースもある。

4)アクションを獲得する:非常にクラマー臭いシステムの「アクションポイント獲得。」

エレベータの上下や、石炭の積載、注文カードへの積載を各1アクションとして、炭鉱から石炭を取り出す。当然効率よいアクションを考えなくては行けないし、多いアクション数からワーカーが配置されていく。使い切れなかったアクションは単に廃棄される。

5)出荷する:出荷手段を選んで石炭を出荷する。注文カードはなぜか出荷方法が指定されているので、それにあった出荷方法を選ばなくてはならない。出荷完了したら勝利点が手に入る。

こうして順番にワーカーを配置し、全員がすべてのワーカーを置ききったら1シフト終了。中間決算にはいる。

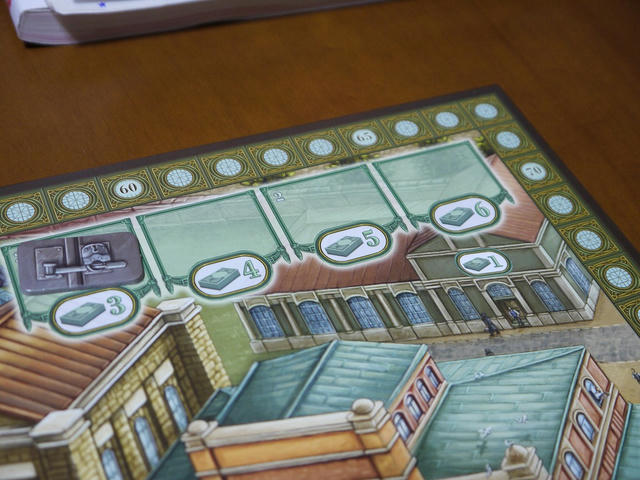

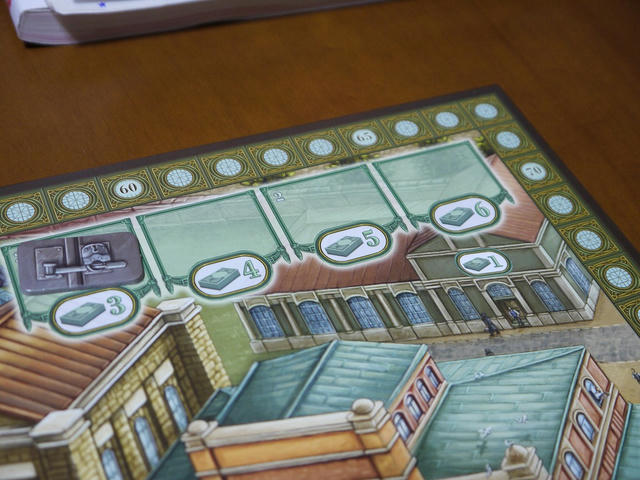

メインボード中央下部をみると、中間決算用のサマリーがある。第一シフトが終わった時には、「出荷した石炭の種類別に、一位と二位の人が勝利点をもらう」のだ。

同率一位の場合はふたりとも一位の勝利点をもらい、二位のプレイヤーには点が入らない。

第一シフトでは石炭の種類だけが得点対象だが、第二シフトが終わった時にはこれに加えて「出荷方法の種類別」 第三シフトが終わった時には「トロッコの保有種類別」に、第一位のプレイヤーと第二位のプレイヤーが得点をもらう。

第三シフトが終わったときにゲーム終了で、前述のマイナス点を計算し、総合得点を比べる。

お金や、余ってしまった石炭も微々たるものだが勝利点になるので、きちんと集計しよう!

-------------------------------------------------------------------------

結構シンプルなワーカープレイスメントで、食料の供給も必要ないし、程よいプレイ時間。ファミリーゲームとしても十分稼働するゲームだと思います。

第三シフト終了時の決算「各種のトロッコ保有数」のトップ賞が非常に大きく、特に最も深い階層に配置される「黒トロッコ」に至っては保有数1位のプレイヤーに13点入ります。

依頼カードの中にも勝利点を多く獲得できるカードがあるのですが、ものによっては2-3点しかもらえないこともあり、この決算時ボーナスの大きさが際立ちます。

2位のプレイヤーに入る得点もなかなかのものなので、基本はまんべんなく石炭や出荷方法を選びつつ、一位を取れそうな種類を狙う。そんなゲームです。

ストーンエイジ同様、60分ぐらいの時間でワーカープレイスメントを味わえる、いい作品です。こっちはサイコロを振らないので、好みでどちらかを選んでもいいかも。ただ、SDJにノミネートされなかったのでちょっと品薄気味。欲しい人はお早めに。

太陽光発電や水力発電といったクリーンエネルギーはまだ存在せず、石油が主要な燃料と成るのももう少し先の事です。

有るのは石炭の絶え間ない採掘、供給。あなたは炭鉱の管理者となり、次々とやってくるオーダーを処理しなくてはいけません。

---炭鉱讃歌---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:60~90分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

安定のクラマー&キースリングコンビによる中量級ワーカープレイスメント。カツカツ感は無いのでストーンエイジ同様万人に(?)おすすめできる。

まずは個人ボードと9金、4種の石炭とワーカー15人(3人プレイ時)を受け取ってゲーム開始。ワーカー沢山!俺のために働け!

ちなみに個人ボード上にはエレベーターが配置されていて、これが紙の厚みの差を利用して上下にスライドするようになっている。ツォルキン歯車ほどのインパクトは無いがなかなか楽しいギミック。

んでこちらがメインボード。まずプレイ人数によって使わないマスがあるので、そこには「鍵タイル」を置いて使用不可を示す。

左のほうにはトロッコタイル配置エリアがあるので、空いているマス全てにトロッコタイルを配置。

最後に「注文カード」を10枚公開する。(3人プレイ時)手番順に一枚ずつ引いていき、余った一枚はメインボードに置く。その後空いている注文カードマスを埋めてゲーム開始!

手番にはいつもの様に、自分のワーカーを配置していくのだが、取れるアクションは5種類しかなくかなりシンプル。

ボードを見るとわかるように、同じお金をもらえるアクションであっても金額に差があったりとか、ワーカー配置場所によって優劣が有る。

普通ワーカープレイスメントだと、アクションは早い者勝ちで、ワーカーを配置されたアクションは他の人が取ることが出来ない。

だが「炭鉱讃歌」だと、既に配置されているワーカーより多くのワーカーを送り込むことで、同じアクションを取れる。 ただ人より多くのワーカーを使ってしまうので、全体のアクション数が少なくなるのだ。このへんが悩ましい。

アクションは以下のとおり。

1) 銀行にいってお金をもらう:ワーカーを配置するだけでお金がもらえる→当然高い額のマスから埋まる。

※このゲームでお金を手に入れる方法はここしかない。

※1金をもらえるスペースがある。ここは早い者勝ちではなく、何人でもワーカーをおける。ワーカーが一人余ってしまってどうしようもない時にお茶を濁すためのスペース。

2) 新しい注文カードを貰う:場にでているカードをもらうか、

山札から5枚引いて好きな注文カードを一枚もらうか。注文カードは何枚でも持てるが、ゲーム終了時までに達成できなかったら-1点。

3) トロッコタイルを獲得する:場に出ているトロッコを獲得し、自分のボードに配置する。配置時にはトロッコに書かれている数字ぶんのお金が必要。トロッコが2つ書かれているタイルはとうぜん倍のコストがかかる。

なお、タイルを配置したら即座に対応した色の石炭が載る。これを地上まで運び出すには後述のアクションが必要。

トロッコタイルには「明るい」タイルと「暗い」タイルがあり、これは個人ボードの左右どちらに配置するかの指定となる。特に効果や値段に差はないのだが、ゲーム終了時に「バランスよく」配置されていないとマイナス点となる。 左右どちらかのタイルが一枚多い毎に-2点。

※注文カードと同じように、山札から5枚引いて一枚を獲得するアクションスペースもある。

4)アクションを獲得する:非常にクラマー臭いシステムの「アクションポイント獲得。」

エレベータの上下や、石炭の積載、注文カードへの積載を各1アクションとして、炭鉱から石炭を取り出す。当然効率よいアクションを考えなくては行けないし、多いアクション数からワーカーが配置されていく。使い切れなかったアクションは単に廃棄される。

5)出荷する:出荷手段を選んで石炭を出荷する。注文カードはなぜか出荷方法が指定されているので、それにあった出荷方法を選ばなくてはならない。出荷完了したら勝利点が手に入る。

こうして順番にワーカーを配置し、全員がすべてのワーカーを置ききったら1シフト終了。中間決算にはいる。

メインボード中央下部をみると、中間決算用のサマリーがある。第一シフトが終わった時には、「出荷した石炭の種類別に、一位と二位の人が勝利点をもらう」のだ。

同率一位の場合はふたりとも一位の勝利点をもらい、二位のプレイヤーには点が入らない。

第一シフトでは石炭の種類だけが得点対象だが、第二シフトが終わった時にはこれに加えて「出荷方法の種類別」 第三シフトが終わった時には「トロッコの保有種類別」に、第一位のプレイヤーと第二位のプレイヤーが得点をもらう。

第三シフトが終わったときにゲーム終了で、前述のマイナス点を計算し、総合得点を比べる。

お金や、余ってしまった石炭も微々たるものだが勝利点になるので、きちんと集計しよう!

-------------------------------------------------------------------------

結構シンプルなワーカープレイスメントで、食料の供給も必要ないし、程よいプレイ時間。ファミリーゲームとしても十分稼働するゲームだと思います。

第三シフト終了時の決算「各種のトロッコ保有数」のトップ賞が非常に大きく、特に最も深い階層に配置される「黒トロッコ」に至っては保有数1位のプレイヤーに13点入ります。

依頼カードの中にも勝利点を多く獲得できるカードがあるのですが、ものによっては2-3点しかもらえないこともあり、この決算時ボーナスの大きさが際立ちます。

2位のプレイヤーに入る得点もなかなかのものなので、基本はまんべんなく石炭や出荷方法を選びつつ、一位を取れそうな種類を狙う。そんなゲームです。

ストーンエイジ同様、60分ぐらいの時間でワーカープレイスメントを味わえる、いい作品です。こっちはサイコロを振らないので、好みでどちらかを選んでもいいかも。ただ、SDJにノミネートされなかったのでちょっと品薄気味。欲しい人はお早めに。

ドリュンター・ドリューバー

- 2014/06/03 (Tue)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

その街には、学校やお店・消防署などが所々にあり、また住人がたくさん作った公衆トイレのお陰で皆がそれなりに暮らしていました。

しかし人口が増えるとともに、区画整理をして下水・道路などを敷設する必要が出てきました。

無秩序に建てられていたトイレはことごとく壊され、住人は思うのです。「あの頃は良かったなぁ。」

---ドリュンター・ドリューバー---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:30~45分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

絶版久しいが運よく手に入れたドリュンター・ドリューバー。トイバーのカタン以外の作品はなんとなく集めているので、結構うれしい。(持っているのはエントデッカーとレーベンヘルツだけだが・・・さまよえるオランダ人欲しい。)

このゲームは1991年のドイツゲーム大賞受賞と、かなり古いゲーム。「カタン以前」のゲームだけあってルールはかなり単純だ。

まずはメインボードの四隅にコマを置き・・・

各プレイヤーは同じ構成の投票カード、それからランダムに配ったタイルを持つ。タイルは1~3マス分と、大きさが違い、各タイルには城壁・道・水路のいずれかが描かれている。

そして、一人一枚「自分の建物」カードを持つ。この建物を秘密裏に守ることがゲームの目的。

手番にできることは一つ。コマのあるマスに隣接するようにして、タイルを配置するだけだ。

この時、置いたタイルの先端までコマは移動する。

コマは全部同じ色で、誰のものでもないのでどのコマを移動させてもOK。

ただし、城壁には城壁、道には道と、対応するタイルを置かなくてはいけない。また、タイル同士が重なるように置いてはいけない。

タイルを置いた時、ボードに描かれている建物を潰してしまうことがある。建物だけなら特にお咎めは無いのだが・・・。

ボード上には「公衆トイレ」が書かれており、コレを潰すようなタイル配置をするときには、参加プレイヤー全員で投票を行うのだ。

投票カードには 「JA!」(賛成)と「NE!」(反対)が有る。「A」や「E」の数が投票数。つまりどうしても反対したい!といった時は「NEEE!」のカードを出せば良い。ただし使い捨て。

それ以外に、投票をしないカードと、出した後で賛成2票、若しくは反対2票どちらか選ぶことができるカードが有る。 投票をしないカードだけは、使用後に手元に戻ってくる。

こうしてタイル配置を順番に行い、どのコマも動けなくなるか、全員の手持ちタイルが無くなったら終了。自分の色の建物で、残った建物に書いてある数字を合計する。

※ちなみにタイルには暗渠が書いてある物があり、これはコマがくぐり抜ける事ができる。あまり使われないし、忘れがちなので注意。

※投票数が同数の場合の処理が原文ルールには無いが、日本語ルールには同数の場合置いたほうが面白いだろう、という一文が有る。

--------------------------------------------------------

プレイ感は軽く、まさに「カタン以前」と言った趣のゲームですが、自分の建物がばれないようにしながら配置・投票していくブラフ要素が手軽に味わえます。

入手難易度が高いのですが、「カタン以外のトイバー」をプレイしてみてください。楽しめますよ。

ポテトマン

- 2014/05/31 (Sat)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

今日もポテトマンは、ポテト界の平和を守るためパトロール。「おい!そこの君!そんな青いじゃがいもを食べてはいけない!芽をとって皮を厚めに剥きたまえ」

彼の敵はポテトキラー!自分自身もポテトなのに、他のポテトを食べてしまうんだろうか?それとも腐らせるとかそういった方向に悪いんだろうか?とにかくポテトキラーは悪いやつ。たすけてー!ポテトマーン!

---ポテトマン---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:20~30分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

ギュンター・ブルクハルトによるマストノットフォローのトリックテイキング。マストノットフォローのゲームで唯一有名なゲームかと思われるので、持っておいても損はない。ゲームも面白いし、イラストもいい。

対応プレイ人数は2-5人なのだが、二人でどうやって遊ぶのか???まあ4-5人がベスト人数なのは間違いない。

4人プレイだと12枚、5人プレイだと10枚の手札を持ってラウンドスタート。マストノットフォローなので、既に場に出ている色は出せない!カードは全部で4色なので、5人プレイの時は一色だけ2枚場に出すことを許される。

切り札はなしで数字がそのままカードの強さ。同数の場合は後出しが勝ちだ。

プレイするとすぐわかるが、リードプレイヤーと最後に出すプレイヤーは弱い。中途半端な数字のカードを出してお茶を濁すぐらいしかやることが無い。

2-3番手プレイヤーはある程度出す色の自由度があり、下家を縛ることでトリックを取得できる確率が高まる。

トリックをとったら、自分の出した色の「ポテト袋カード」を取れる。描かれているポテト袋の数が得点だ。

ちなみにスートによって数字構成が違うので、勝ちやすい赤スートは勝っても一点。勝ち難い黄色スートは4点取得できる。

「ポテト袋カード」は各色3枚しか無いので、無くなったら代わりに「金のポテト袋カード」を取れる。これは5点と非常に強力だ。赤が枯れていれば赤スートで勝っても5点。戦略の指針と成る。

あと、めったに無いのだが、黄色の「1~3(ポテトマン)」と、赤の「16~18(ポテトキラー)」が同時に場に出ていると例外的にポテトマンが勝つ。

皆警戒してポテトキラーをなかなか出さないので、「赤スートがポテトキラー以外なく、仕方なくだしたら下家にポテトマン出された」という状況か、疲れてうっかり出してしまった時ぐらいだ。ポテトマンが活躍するのは。

マスト「ノット」フォロー出来ない場合は、宣言して手札を晒し、即時ラウンド終了。そのトリックでポテト袋は獲得できない。

点数を記録し、ポテト袋を返したら次のラウンドをやろう!トリテでお馴染み、飽きるまでやれば良い。

-----------------------------------------------------------------

箱絵の脱力感と、普通のトリテと逆の思考を要求されることからどんなクソゲーが出てくるんだろうと危惧してしまいますが、プレイは非常に面白いです。

ルールも別に難しくないし、「トリテはマストフォロー」という先入観の無いトリテ未プレイのかたの方がすんなりプレイ感を掴めるかも。「いきなり変態トリテ・・・」と恐れずにプレイしてみましょう。上級者の方がインストするときも、変に「トリテ」を強調せず、こういうルールのカードゲームだ、という体でインストした方が吉。

カード裏面のイラストがただのじゃがいも。ちょっと気持ち悪いかも・・・。

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)

![ホビージャパン特選ボードゲーム 炭鉱讃歌[Eggert Spiele]《在庫切れ》](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2013%2f34%2ftoy-ipn-8065.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2013%2f34%2ftoy-ipn-8065.jpg%3f_ex%3d80x80)