対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.17

[PR]

- 2015.10.15

砂漠を越えて

- 2015.10.08

ノイシュヴァンシュタイン城(狂王ルートヴィヒの城)

- 2015.10.03

トラックス(Traxx)

- 2015.09.24

ル・アーブル

- 2015.09.16

ライナー・クニツィアのカリスト

砂漠を越えて

- 2015/10/15 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

古来、ラクダは「砂漠の船」と呼ばれ、砂漠を移動するのに欠かせない手段となってきました。

渇きに強く、背中に乗ることができ、いざとなったら食糧にもなる・・・

今は機械に移動手段を明け渡しましたが、それでもおなじみの動物なのです。

---砂漠を越えて---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:20-40分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

クニツィアがかつてコスモスから発売した多人数アブストラクト。その後FFG(Fantasy Flight Games)版が製作され、日本語版はこのFFG版がもとになっている。

日本語版が発売されたのも数年前だが、なぜか品切れせずにずっと流通している。再版している様子もないので、多分あまり売れてないのだろう。地味なゲームだからなぁ。不憫だ。

というわけで今でも手に入りやすく、安く手に入る砂漠を越えて。ゲーム内容はというと・・・

-----------

ボードを広げると一面の砂漠にヘクスが書いてある。よく見ると途中太線で区切られているところがあるが、ここは2-3人プレイと4-5人プレイの境界線だ。当然多人数だと広い方を使う。

まずやしの木をマークのあるヘクスに立てる。ヤシの木は5つしかないので、マークの数ぶん立てられない。なので適当に選択して建てる。

それから、「井戸」タイルをドットのあるヘクスに適当に置く。あと、さっきヤシの木を立てられなかったところにも置いておく。

----------

各プレイヤーは自分の色の部族を決め、

駒を受け取ったら5色の「らくだ」に一つずつ載せる(ライダー駒と呼ぶ)。うまくかみ合うようになっていて、コンポーネントの凝りようにちょっと感動。

※部族がひとつ余るので、これは茶色のラクダに載せておく。ゲームには使用しない駒で、単に自分の担当色を表示しておくだけの物だ。

この駒を使って、ボードの陣取りをしていくゲームだ。

---------

そしたら順番に、ライダー駒をボードに配置していく。この時制限があって

・やしの木に隣接して置けない。

・他のライダー駒に隣接するのもだめ

・井戸の上にも置けない

ので注意。

陣取りのアブストラクトなので、この配置が非常に重要。といっても最初は感覚がつかめないので、ある程度ばらして置いとけばいいと思う。

----------

ライダー駒を設置し終わったら、人が乗っていない「ノーマル駒」を設置していく。

全部で5色あるが、誰の色というわけではなく、どれでも配置できる。たぶんゲーム性を意識してパステルカラーになっているのだが、視認性がとても悪いのが残念。

手番には2つ、駒を配置できる。自分の同色駒につなげなくてはいけないが、違う色を1個ずつでも、同色を2個配置してもOK。

・この時、「井戸」の上に配置するとそのチップがもらえる。1-3点

・また、ヤシの木の周囲に配置すると5点チップがもらえる。一つのキャラバンが一つのヤシからもらえるのは一回のみ。

細かいルールだが、井戸チップは非公開情報で、やしの木チップは公開情報だ。

このノーマル駒を配置する際に、他のプレイヤーの同色キャラバンと、自分のキャラバンをつなげるようにおいてはいけない。どっちのキャラバンか分からなくなってしまうからだ。

--------------

これだけだと全然面白くないので、更に得点要素がある。

自分のキャラバンを使って、「囲い込み」を行うと、囲い込んだヘクスの数だけ点数が発生するのだ。

こんな風に1色のキャラバンで、誰も中に入っていないエリアを作る。この時、中に井戸タイルやヤシの木があったら囲い込んだ時点でチップがもらえる。

ゲーム終了条件は「どれか1色の駒が枯渇した時点」なので、色切れを起こさないようにうまく囲い込もう!

------------

最終得点計算として、各色の駒ごとに一番大きいキャラバンを作ったプレイヤーに10点。同着だった場合は5点ずつ分け合う。

-------------------

一切運の要素がないのですが、とりあえず目先の得点「井戸」「ヤシの木」があるので、先を読んでうんうんうなるゲームかというとそうでもないです。もちろん囲い込むのは大局的な考えが必要なのかもしれませんが。サクサク打てるので、プレイ時間は2人プレイで20分、4人プレイで40分くらいです。

多人数でやるといろんな色が入り乱れ、相手の前回の打ち方で「あ、あそこを伸ばさないとヤシにたどり着けない」とか、やるべきことが自然にわかると思います。

立体のコマや着脱式のライダーが目を引きますが、ゲーム内容がいかんせん地味なので不憫ですね。アブストラクトがよほど嫌いな人以外は楽しめるゲームだと思います。2人よりは3人以上推奨。

渇きに強く、背中に乗ることができ、いざとなったら食糧にもなる・・・

今は機械に移動手段を明け渡しましたが、それでもおなじみの動物なのです。

---砂漠を越えて---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:20-40分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

クニツィアがかつてコスモスから発売した多人数アブストラクト。その後FFG(Fantasy Flight Games)版が製作され、日本語版はこのFFG版がもとになっている。

日本語版が発売されたのも数年前だが、なぜか品切れせずにずっと流通している。再版している様子もないので、多分あまり売れてないのだろう。地味なゲームだからなぁ。不憫だ。

というわけで今でも手に入りやすく、安く手に入る砂漠を越えて。ゲーム内容はというと・・・

-----------

ボードを広げると一面の砂漠にヘクスが書いてある。よく見ると途中太線で区切られているところがあるが、ここは2-3人プレイと4-5人プレイの境界線だ。当然多人数だと広い方を使う。

まずやしの木をマークのあるヘクスに立てる。ヤシの木は5つしかないので、マークの数ぶん立てられない。なので適当に選択して建てる。

それから、「井戸」タイルをドットのあるヘクスに適当に置く。あと、さっきヤシの木を立てられなかったところにも置いておく。

----------

各プレイヤーは自分の色の部族を決め、

駒を受け取ったら5色の「らくだ」に一つずつ載せる(ライダー駒と呼ぶ)。うまくかみ合うようになっていて、コンポーネントの凝りようにちょっと感動。

※部族がひとつ余るので、これは茶色のラクダに載せておく。ゲームには使用しない駒で、単に自分の担当色を表示しておくだけの物だ。

この駒を使って、ボードの陣取りをしていくゲームだ。

---------

そしたら順番に、ライダー駒をボードに配置していく。この時制限があって

・やしの木に隣接して置けない。

・他のライダー駒に隣接するのもだめ

・井戸の上にも置けない

ので注意。

陣取りのアブストラクトなので、この配置が非常に重要。といっても最初は感覚がつかめないので、ある程度ばらして置いとけばいいと思う。

----------

ライダー駒を設置し終わったら、人が乗っていない「ノーマル駒」を設置していく。

全部で5色あるが、誰の色というわけではなく、どれでも配置できる。たぶんゲーム性を意識してパステルカラーになっているのだが、視認性がとても悪いのが残念。

手番には2つ、駒を配置できる。自分の同色駒につなげなくてはいけないが、違う色を1個ずつでも、同色を2個配置してもOK。

・この時、「井戸」の上に配置するとそのチップがもらえる。1-3点

・また、ヤシの木の周囲に配置すると5点チップがもらえる。一つのキャラバンが一つのヤシからもらえるのは一回のみ。

細かいルールだが、井戸チップは非公開情報で、やしの木チップは公開情報だ。

このノーマル駒を配置する際に、他のプレイヤーの同色キャラバンと、自分のキャラバンをつなげるようにおいてはいけない。どっちのキャラバンか分からなくなってしまうからだ。

--------------

これだけだと全然面白くないので、更に得点要素がある。

自分のキャラバンを使って、「囲い込み」を行うと、囲い込んだヘクスの数だけ点数が発生するのだ。

こんな風に1色のキャラバンで、誰も中に入っていないエリアを作る。この時、中に井戸タイルやヤシの木があったら囲い込んだ時点でチップがもらえる。

ゲーム終了条件は「どれか1色の駒が枯渇した時点」なので、色切れを起こさないようにうまく囲い込もう!

------------

最終得点計算として、各色の駒ごとに一番大きいキャラバンを作ったプレイヤーに10点。同着だった場合は5点ずつ分け合う。

-------------------

一切運の要素がないのですが、とりあえず目先の得点「井戸」「ヤシの木」があるので、先を読んでうんうんうなるゲームかというとそうでもないです。もちろん囲い込むのは大局的な考えが必要なのかもしれませんが。サクサク打てるので、プレイ時間は2人プレイで20分、4人プレイで40分くらいです。

多人数でやるといろんな色が入り乱れ、相手の前回の打ち方で「あ、あそこを伸ばさないとヤシにたどり着けない」とか、やるべきことが自然にわかると思います。

立体のコマや着脱式のライダーが目を引きますが、ゲーム内容がいかんせん地味なので不憫ですね。アブストラクトがよほど嫌いな人以外は楽しめるゲームだと思います。2人よりは3人以上推奨。

PR

ノイシュヴァンシュタイン城(狂王ルートヴィヒの城)

- 2015/10/08 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(2) |

- Edit |

- ▲Top

王位を継承したルートヴィヒ2世は、宮廷音楽家としてワーグナーを召し抱えようとしましたが、家臣たちの反対にあい(ワーグナーは当時放蕩がたたって貧乏でした)彼を追放しました。

その後、ルートヴィヒは政治への関心を失ってしまい、中世の城の建築に情熱を燃やすこととなったのです。その中でも最も有名な城が「ノイシュヴァンシュタイン城」です。

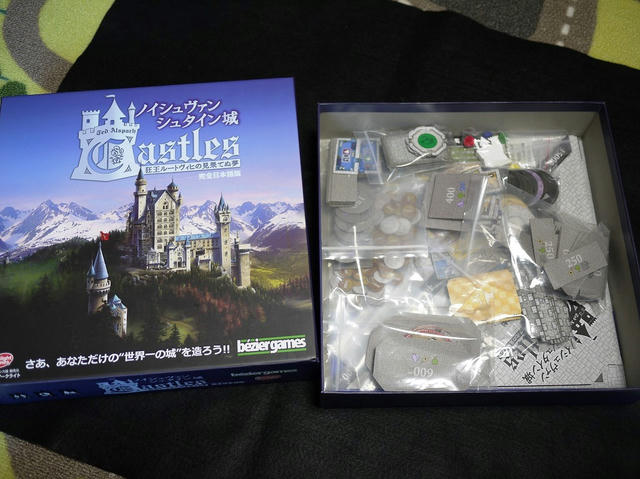

---ノイシュヴァンシュタイン城---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆ (☆5で満点)

アークライトが素早い仕事で日本語化した本作。作者は同じくアークライトが日本語化している「シティビルダー」と同じ作者。テッド・アルパッチ氏というらしいが他の作品は知らない。

シティビルダーはやったことが無いのだが、ゲームのシステムは両作に共通するところが有るらしく、「タイルを置くたびに盤面を見渡して得点計算する」必要があるらしい。

ちょっとルールを見てみよう。

----------------------------

まず三角形のボードを組み合わせて、タイル補充場所を確保。これだけで相当場所を取るが、更に個々の城を作っていくスペースが必要なため、4人で遊ぶときは相当広い机を用意したほうが良い。注意!

このボードもシティビルダーに似ている・・・

部屋カードとボーナスカードを分け、それぞれ所定の場所に山札としておく。そして大きさごとに部屋タイルを裏向きで積み重ね・・・・

「王の関心」タイルを並べる。4人なら4枚。これは最終得点計算に影響する。

適当な方法で「親」を決め、豪華な親マーカーを受け取る。

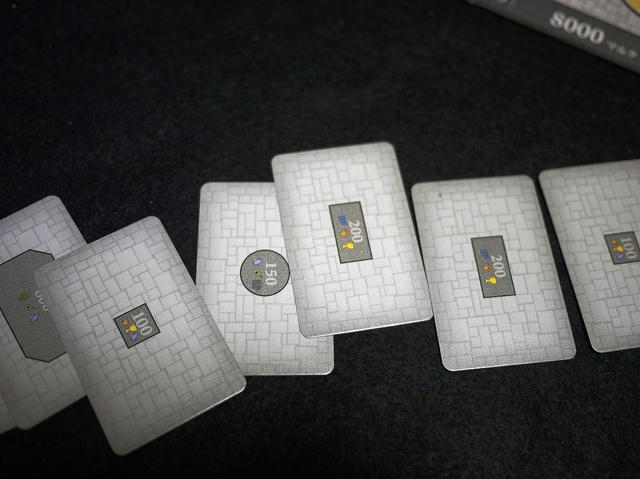

各プレイヤーに15000マルクと「ロビー」(スタートタイル)、3枚のボーナスカードを配ったらゲーム開始!

------------------------

最初、人数に合わせて部屋カードをめくり、市場に部屋を並べる。4人プレイなら7枚。

そしたら、親は好きな順番でタイルを並べ替え、値段を決めていく。値段は1,000~15,000と幅広い。

要は他のプレイヤーがほしそうなタイルを高く、自分の欲しいタイルを低く価格設定するのだが、安すぎると先に買われてしまうし・・・・。

親はタイルを買うのが最後のため、無くならないように高く設定しとくのもアリ。このフェイズはノイシュヴァンシュタイン城でよく出来ていると思ったシステム。

価格が決定したら、親の左隣のプレイヤーから一枚ずつタイルを買っていく。

この時、【お金は親に】払う。そして、最後にタイルを買う親は、「銀行に」払う。

親番はお金を稼ぐチャンスでもあるので、ここでしっかり稼いでおきたい。

※このとき、並んでいるタイルとは別に「廊下」「階段」を買うことが出来る。支払い方法は通常のタイルと同じ。

※手番をパスすることで、5,000マルクを銀行から受け取ることが出来る。手番が少なくなってしまうので痛いが・・・。

------------------------

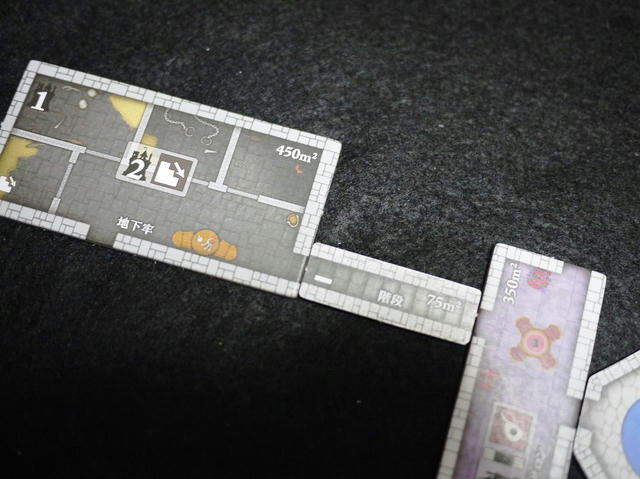

買ったらタイルを配置するのだが、もちろん配置には制限がある。

・部屋と部屋は、どこか一箇所以上、入り口で繋がるように置く。(出入りができるようになっていれば、塞がる入り口があってもOK。)

・城にはかならず、1つ以上の「外部につながった」出入り口を残しておく。

・庭のタイルにはフェンスが書いてあるが、この面を他のタイルで塞いではいけない。

・地下の部屋は、まず階段を作ってからしか配置できない。

こんなところ。で、タイルを配置したら左肩に書かれている得点が入る。

また、タイルの真ん中には特定の条件を満たした時に発生する点数が書かれている。大抵は、「描かれたアイコンの種類の部屋と隣接して建てたら得点」というもの。

また、特定の部屋と隣接するとマイナス点になる場合もある。こういう部屋はだいたい素点が高い。

※今おいたタイルだけでなく、すでに配置済みのタイルも点が発生するため、置くたびに何か点にならないか確認する必要がある。個人的には、このボーナスはゲーム終了時に一気に計算すればいいと思う。

----------------------

さて、得点計算がすでにややこしいが、タイルをおいたときに「部屋が完成」していたら完成ボーナスを受け取れる。

部屋の出入り口が、他の部屋とすべてつながったら「完成」部屋のタイプごとにいろんなボーナスが受け取れる。

単に10,000マルク受け取れるとか

もう一手番できるとか

面白いものでは、「部屋タイルの山から2枚抜き出して、部屋カードの上に置く」というボーナスがある。つまり次のラウンドで必ずこの部屋が補充される。

-------------------

全員部屋を配置し終えたら、減った分だけ部屋カードをめくり、そのサイズの部屋を補充。前のラウンドで余ったタイルには一律1,000マルクを載せ、親が左隣に移って次のラウンドとなる。

-----------------

さて、部屋カードが枯渇したらいよいよ得点計算。

1) まず最初から見えている「王の関心」タイル。これは特定の部屋を集めたり、残した金額が大きいなどといった条件に従って順位を決める。

一位は8点、2位は4点・・・

もし、条件の部屋を一枚も持っていない、など、レースに参加していない場合は0点。4位の点数はもらえないので注意。

また、同率1位の場合は1・2位の得点を足して2で割る。他の順位の同率も同様。

2)次に各プレイヤーが持っているボーナスカード。これも特定の部屋があるとプラス点とか、残した資金5,000マルク毎に1点とかいろいろ有る。

3)さらに各部屋タイルのボーナス得点。特に地下室は、指定された種類の部屋を集めると得点、というボーナスのため、最後に計算することになる。

4)最後に、残した資金10,000マルク毎に1点。これはボーナスカードや王の関心とは別に計算できる。

さて、間違いなく計算できた??かなりややこしいのよこれが。

--------------------

とにかく得点計算が多いので、ここがクリアできるかどうかかまず第一関門。

また、システム面もどうだろうか?一度プレイしただけなのだが、「ボーナスカード」をとにかくたくさん集めるプレイが強い。ボーナスカードを持っていてマイナス点になることは無いため、完成ボーナスでひたすらカードを引き続けるのがセオリーになってしまいそう。

もちろん王の関心タイルとの絡みや、タイルの値段の問題も有るのでゲームが破綻しているわけではないが・・・。

あとゲームが終わって、「こんな美しい城が完成しました!」という喜びが無いのが残念。だって、なんかRPGツクールで適当に作ったダンジョンみたいにしかならないんだもの。

この点は、「枯山水」「タケノコ」など、他のタイル配置ゲームに軍配があがる。うーん。もう少しゲーム時間が短かければ・・・。

その後、ルートヴィヒは政治への関心を失ってしまい、中世の城の建築に情熱を燃やすこととなったのです。その中でも最も有名な城が「ノイシュヴァンシュタイン城」です。

---ノイシュヴァンシュタイン城---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆ (☆5で満点)

アークライトが素早い仕事で日本語化した本作。作者は同じくアークライトが日本語化している「シティビルダー」と同じ作者。テッド・アルパッチ氏というらしいが他の作品は知らない。

シティビルダーはやったことが無いのだが、ゲームのシステムは両作に共通するところが有るらしく、「タイルを置くたびに盤面を見渡して得点計算する」必要があるらしい。

ちょっとルールを見てみよう。

----------------------------

まず三角形のボードを組み合わせて、タイル補充場所を確保。これだけで相当場所を取るが、更に個々の城を作っていくスペースが必要なため、4人で遊ぶときは相当広い机を用意したほうが良い。注意!

このボードもシティビルダーに似ている・・・

部屋カードとボーナスカードを分け、それぞれ所定の場所に山札としておく。そして大きさごとに部屋タイルを裏向きで積み重ね・・・・

「王の関心」タイルを並べる。4人なら4枚。これは最終得点計算に影響する。

適当な方法で「親」を決め、豪華な親マーカーを受け取る。

各プレイヤーに15000マルクと「ロビー」(スタートタイル)、3枚のボーナスカードを配ったらゲーム開始!

------------------------

最初、人数に合わせて部屋カードをめくり、市場に部屋を並べる。4人プレイなら7枚。

そしたら、親は好きな順番でタイルを並べ替え、値段を決めていく。値段は1,000~15,000と幅広い。

要は他のプレイヤーがほしそうなタイルを高く、自分の欲しいタイルを低く価格設定するのだが、安すぎると先に買われてしまうし・・・・。

親はタイルを買うのが最後のため、無くならないように高く設定しとくのもアリ。このフェイズはノイシュヴァンシュタイン城でよく出来ていると思ったシステム。

価格が決定したら、親の左隣のプレイヤーから一枚ずつタイルを買っていく。

この時、【お金は親に】払う。そして、最後にタイルを買う親は、「銀行に」払う。

親番はお金を稼ぐチャンスでもあるので、ここでしっかり稼いでおきたい。

※このとき、並んでいるタイルとは別に「廊下」「階段」を買うことが出来る。支払い方法は通常のタイルと同じ。

※手番をパスすることで、5,000マルクを銀行から受け取ることが出来る。手番が少なくなってしまうので痛いが・・・。

------------------------

買ったらタイルを配置するのだが、もちろん配置には制限がある。

・部屋と部屋は、どこか一箇所以上、入り口で繋がるように置く。(出入りができるようになっていれば、塞がる入り口があってもOK。)

・城にはかならず、1つ以上の「外部につながった」出入り口を残しておく。

・庭のタイルにはフェンスが書いてあるが、この面を他のタイルで塞いではいけない。

・地下の部屋は、まず階段を作ってからしか配置できない。

こんなところ。で、タイルを配置したら左肩に書かれている得点が入る。

また、タイルの真ん中には特定の条件を満たした時に発生する点数が書かれている。大抵は、「描かれたアイコンの種類の部屋と隣接して建てたら得点」というもの。

また、特定の部屋と隣接するとマイナス点になる場合もある。こういう部屋はだいたい素点が高い。

※今おいたタイルだけでなく、すでに配置済みのタイルも点が発生するため、置くたびに何か点にならないか確認する必要がある。個人的には、このボーナスはゲーム終了時に一気に計算すればいいと思う。

----------------------

さて、得点計算がすでにややこしいが、タイルをおいたときに「部屋が完成」していたら完成ボーナスを受け取れる。

部屋の出入り口が、他の部屋とすべてつながったら「完成」部屋のタイプごとにいろんなボーナスが受け取れる。

単に10,000マルク受け取れるとか

もう一手番できるとか

面白いものでは、「部屋タイルの山から2枚抜き出して、部屋カードの上に置く」というボーナスがある。つまり次のラウンドで必ずこの部屋が補充される。

-------------------

全員部屋を配置し終えたら、減った分だけ部屋カードをめくり、そのサイズの部屋を補充。前のラウンドで余ったタイルには一律1,000マルクを載せ、親が左隣に移って次のラウンドとなる。

-----------------

さて、部屋カードが枯渇したらいよいよ得点計算。

1) まず最初から見えている「王の関心」タイル。これは特定の部屋を集めたり、残した金額が大きいなどといった条件に従って順位を決める。

一位は8点、2位は4点・・・

もし、条件の部屋を一枚も持っていない、など、レースに参加していない場合は0点。4位の点数はもらえないので注意。

また、同率1位の場合は1・2位の得点を足して2で割る。他の順位の同率も同様。

2)次に各プレイヤーが持っているボーナスカード。これも特定の部屋があるとプラス点とか、残した資金5,000マルク毎に1点とかいろいろ有る。

3)さらに各部屋タイルのボーナス得点。特に地下室は、指定された種類の部屋を集めると得点、というボーナスのため、最後に計算することになる。

4)最後に、残した資金10,000マルク毎に1点。これはボーナスカードや王の関心とは別に計算できる。

さて、間違いなく計算できた??かなりややこしいのよこれが。

--------------------

とにかく得点計算が多いので、ここがクリアできるかどうかかまず第一関門。

また、システム面もどうだろうか?一度プレイしただけなのだが、「ボーナスカード」をとにかくたくさん集めるプレイが強い。ボーナスカードを持っていてマイナス点になることは無いため、完成ボーナスでひたすらカードを引き続けるのがセオリーになってしまいそう。

もちろん王の関心タイルとの絡みや、タイルの値段の問題も有るのでゲームが破綻しているわけではないが・・・。

あとゲームが終わって、「こんな美しい城が完成しました!」という喜びが無いのが残念。だって、なんかRPGツクールで適当に作ったダンジョンみたいにしかならないんだもの。

この点は、「枯山水」「タケノコ」など、他のタイル配置ゲームに軍配があがる。うーん。もう少しゲーム時間が短かければ・・・。

トラックス(Traxx)

- 2015/10/03 (Sat)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

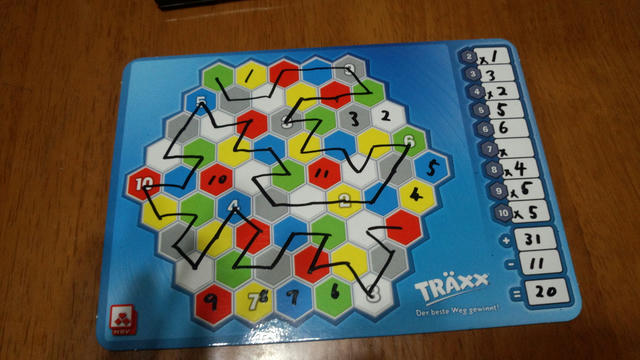

「クイックス」で有名な作者さんの手による、お手軽ゲーム。NSVだけど小箱じゃないよ!

---トラックス---

ルールを覚えるのに必要な時間:3分

1ゲームの時間:15分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

名前からわかるとおり、クイックスの作者さんの2015年作品。あと、NSVカードゲームでおなじみのシュタウペが作者に名を連ねています。

箱はたぶんクイックス・デラックスと同じサイズ(?)水性マーカーとコーティングされたボードの組み合わせで、何回でも遊べる仕様です。これならクイックスの得点表をコピーして使うあなたも安心!

中には4枚の個人ボードが入っていて、あとは15枚のカードがあるのみ。

それぞれボードを受け取るのですが、「・」の位置が違うだけです。ここがスタート地点なので、後の条件は一緒。

ゲームはなるべくたくさんのヘクスに線を引くのが目的です。

15枚のカードをよくシャッフルし、一枚ずつめくります。

めくると4-5個のヘクスが書いてあるので、スタート地点からこの色のヘクスを通るように線を書いていきます。順番は自由。また、全部の色を使う必要もありません。線を引かなくてもOK。

2枚目以降は、両端のどちらからでも線を伸ばすことが出来ます。ただし、2マスはこちらの端から、3マスはあちらの端から、という「分割」はできないので注意です。

また、数字の書かれたヘクスを通るとその数字分得点。

※ただし、一度誰かが得点した数字だったら半分(端数切り上げ)の点しか取れません。

※同時に(同じカード内で)得点できれば、双方が書かれた通りの点数を得られます。

こうして15枚のカードをプレイし終えて、最後まで通れなかったヘクスは一つにつきマイナス1点。プラスとマイナスを合計して最終得点です。

--------------------------

カードは15枚すべてを1ゲームで使いますし、ボードはスタート地点が変わってるだけなので若干飽きやすいかな・・・というのが心配ですが、最初の1ゲーム目の面白さは保証できます。なんか線を引いてるのが楽しいですし、子供でも簡単に理解できるシンプルなルール。

あ、あと他プレイヤーとの絡みは全くないので、ここは好みが分かれるかも。

カラフルでパズルチックな見た目と、まあまあ安いお値段。あまり一般流通していないのですが、見かけたらプレイしてみて下さい。

---トラックス---

ルールを覚えるのに必要な時間:3分

1ゲームの時間:15分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

名前からわかるとおり、クイックスの作者さんの2015年作品。あと、NSVカードゲームでおなじみのシュタウペが作者に名を連ねています。

箱はたぶんクイックス・デラックスと同じサイズ(?)水性マーカーとコーティングされたボードの組み合わせで、何回でも遊べる仕様です。これならクイックスの得点表をコピーして使うあなたも安心!

中には4枚の個人ボードが入っていて、あとは15枚のカードがあるのみ。

それぞれボードを受け取るのですが、「・」の位置が違うだけです。ここがスタート地点なので、後の条件は一緒。

ゲームはなるべくたくさんのヘクスに線を引くのが目的です。

15枚のカードをよくシャッフルし、一枚ずつめくります。

めくると4-5個のヘクスが書いてあるので、スタート地点からこの色のヘクスを通るように線を書いていきます。順番は自由。また、全部の色を使う必要もありません。線を引かなくてもOK。

2枚目以降は、両端のどちらからでも線を伸ばすことが出来ます。ただし、2マスはこちらの端から、3マスはあちらの端から、という「分割」はできないので注意です。

また、数字の書かれたヘクスを通るとその数字分得点。

※ただし、一度誰かが得点した数字だったら半分(端数切り上げ)の点しか取れません。

※同時に(同じカード内で)得点できれば、双方が書かれた通りの点数を得られます。

こうして15枚のカードをプレイし終えて、最後まで通れなかったヘクスは一つにつきマイナス1点。プラスとマイナスを合計して最終得点です。

--------------------------

カードは15枚すべてを1ゲームで使いますし、ボードはスタート地点が変わってるだけなので若干飽きやすいかな・・・というのが心配ですが、最初の1ゲーム目の面白さは保証できます。なんか線を引いてるのが楽しいですし、子供でも簡単に理解できるシンプルなルール。

あ、あと他プレイヤーとの絡みは全くないので、ここは好みが分かれるかも。

カラフルでパズルチックな見た目と、まあまあ安いお値段。あまり一般流通していないのですが、見かけたらプレイしてみて下さい。

ル・アーブル

- 2015/09/24 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

フランス第二の・ルアーブル港には、今日もいろんな品物が届きます。木材・魚・小麦・更には石炭や牛まで・・・

たくさんの資源をさばいて、海運会社を発展させましょう。

---ル・アーブル---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:120分~200分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

最近拡張入りで再版されて、再びよく見るようになったルアーブル。いわゆる「収穫三部作」のうちの一つです。

収穫三部作とは? ウヴェ・ローゼンベルグが放ったスマッシュヒット作「アグリコラ」を筆頭に、「ルアーブル」「洛陽の門にて」と続く重ゲー3連荘だ。しかしその後、「祈り働け」「カヴェルナ」と立て続けにワーカープレイスメント作品を出したため、なんか三部作でもなんでもなくなってしまった。洛陽の門にてに至っては、ワカプレじゃないしね。

箱を開けるととんでもない数のチット打ち抜き作業が待っています。

これをボードにセッティングし、やたら複雑な建物カード配置作業をクリアし(人数によってセットアップ方法が違う)

各自、自分の駒と5金、そして初期資源として石炭1個を受け取ったらゲーム開始!

------------------------

自分の手番には

・場に出ている資源を1種類全部獲得

・建物効果を使う

どちらかが行えます。意外とシンプル。そして追加アクションとして

※建物をお金で買う

ことができます。これはメインアクションと別に行えます。

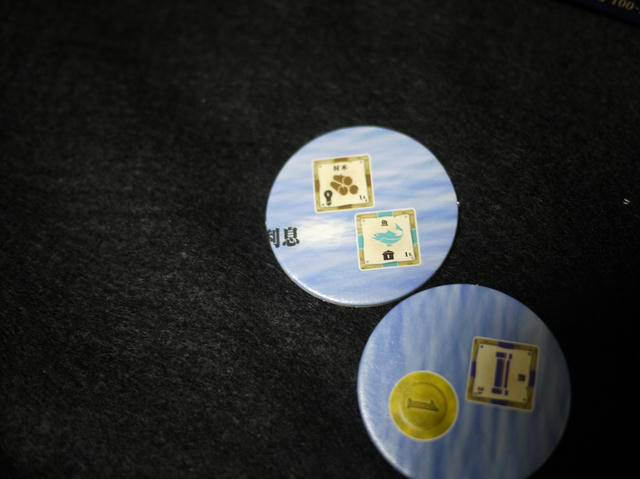

ボードにはこんな丸いチップが置かれています。各手番ごとにこの上を船が進み、7マスあるので全員合計で7手番行ったらラウンドが終了。

チップに船が到達するたび、描かれている資源を一つずつ補充します。実はこれが相当めんどくさく、プレイ時間を長くさせる原因です。アナログゲームとしてはこれが限界だろうというめんどくささ。iOSのデジタル版は自動処理なので楽です。

資源をとるのは単純に全部取っていけばいいのですが・・・

カード(建物)効果を使う場合は、自分の色のディスクをその上に置きます。つまりこれがワーカーです。一人だけ。

ワーカープレイスメントなので、二人が同じ建物を使うのはだめです。また、一人で連続して同じ建物を使うのもだめ。

最初はだれもカードを手元に持っていないので、この「共通の建物」を使うことになります。これらは最初から「街に建っている」建物で、右上に書いてあるコストを支払うことで使えます。

食料を1個とか

お金を払うとか。お金は食料の代わりに払うこともできますが、逆はだめ。

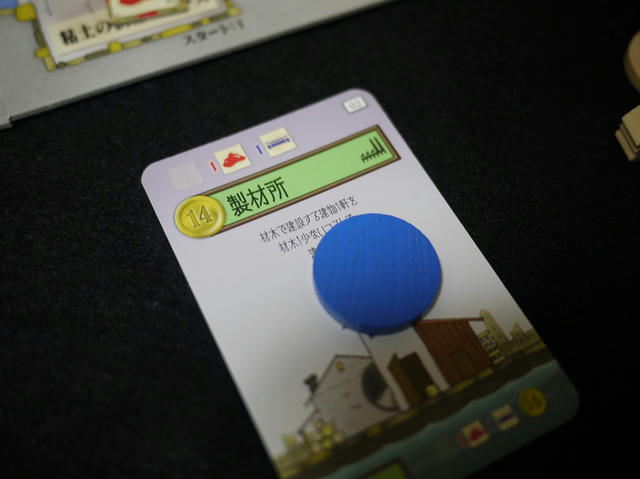

例えばこの「工務店」を使うと、自分の手元に建物を建設できます。

建てられるのはこちら。上から順番に建てていかなくてはいけません。そして、コストは左上に書かれています。

資源を支払ったら手元に持ってきます。建物にはコインマークの中に数字が書かれているのですが、これが勝利点です。

※ちなみに追加アクションとしてお金で建物を買うことができます。買えるのは「共通のエリア」「建設計画の一番上の建物」「船」で、価格は基本的にこの勝利点と等価。

ただし!たまに購入価格と勝利点が違う建物があるので注意です。船はだいたいそう。

------------------

建物を建てると、以後、その建物を使うことができます。ここで重要なのが、他の人の手元にある建物も使えること。ただし、自分の建物は無料で使えますが、人の建物を使うときには右肩に書いてある資源をその人に払って使います。これが結構痛い。ボディブローのように聞いてきます。終始カツカツのゲームなので。

ゲームが進むと、飛躍的に選択の幅が広がり、何していいか戸惑うゲーム性です。

--------------------

こうして7手番が終わったら、労働者に食料を払います。全部で20ラウンド近くを戦うのですが、ラウンド終了時の食料供給数はだんだん増えていきます・・・

各資源が食料いくつ分に相当するかは、チットに書かれています。魚は1、パンは2、肉は3。

魚はそのまま食べられますが、小麦や牛は加工(チットを裏返す)しなくては食べられません。これには建物効果を使います。屠殺場とか、パン焼き窯とかね。また、魚も燻製にすることで、2食料分の価値を持ちます。

お金はいつでも食料の代わりにできます。

ラウンド終了時には、「収穫」と「建物の建設」処理も行います。収穫は簡単で、ラウンドカードに収穫アイコンが書かれていたら、「牛は2頭以上」「小麦は一個以上」持っていたらそれぞれ一つ獲得できます。この辺はアグリコラと似てますね。

さらに、ラウンドカードに建物アイコンが書かれていると、「特別な建物」か「通常の建物で番号が一番若いもの」が共通の場に建設されます。

建設されてしまうと、自分のものにするにはお金で買うしかなくなるので、狙っていた建物が強制的に建設されてしまうと悲劇です。

また、特別な建物はこのゲーム唯一のランダム要素。種類は何十種類もあるのですが、一つのゲームでは数枚を使用します。たいてい強力な建物効果が書かれています。

----------------

さて、「船」の説明ですが、これは「造船所」を使うことで建設できます。まずは造船所を誰かが立てる必要があるんですね。

船は建てると、毎ラウンドの食料支払いを軽減してくれます。他にも利用方法が有りますが、後述。

ちなみに船を立てるには「燃料」が必要です。最初にもらった石炭とか、木材がそう。

※序盤に出てくる木造の船は、木材と燃料があれば建てられます。が、鉄の船や鋼鉄の船は造船所を「近代化」しないと建てられません。最初に鉄の船を建てようとする人は、造船所の上にレンガを一つ支払います。バランス調整のルールかな?

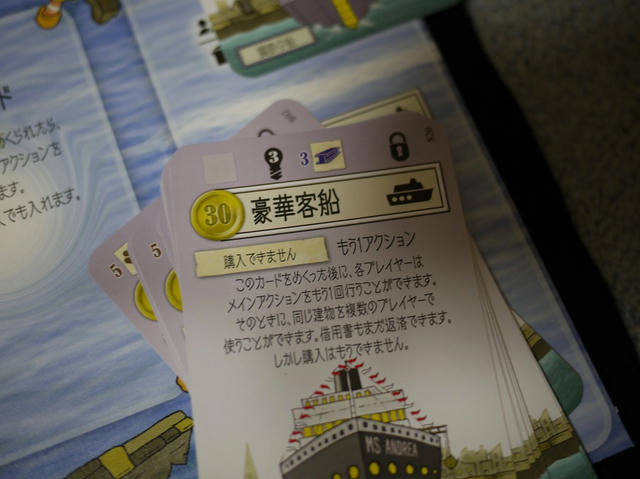

※最後に出てくる「豪華客船」は、資産価値が上がるだけで、食料の軽減効果はありません。

--------------

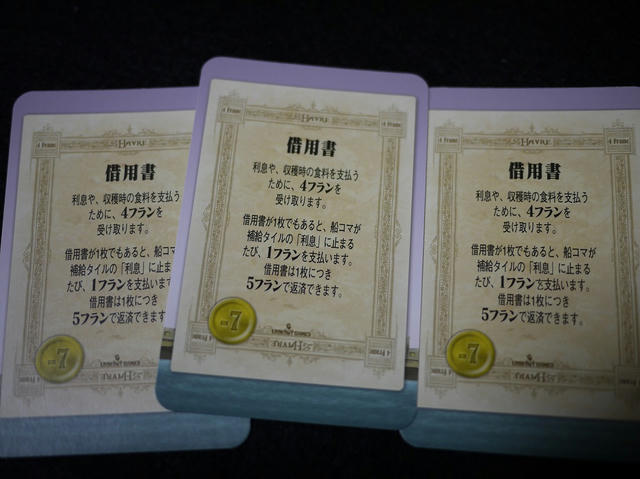

もしラウンド終了時に支払う食料が足りない場合は、「借金」をすることで4金を得られます。これで食料の代わりに支払うのです。

ただし借金を返すには5金が必要で、しかも返さないでいるとゲーム終了時にマイナス七点。

加えて、船がこの「利息」タイルに到達するたびに1金の利息を支払います。ただし借金カードを何枚持っていても利息は1なので、借金を前提に手番を回していく戦術も存在します。

※ちなみに私が持っている日本語版の初版は、文字が盛大にずれていますね。第二版では直っているようです。

----------

こうして全てのラウンドが終了すると、全員がメインアクションをもう一回やって終了です。

【この最後のアクションだけ】は、同じアクションを何人が行ってもOKです。なので、たいていは手元に残った商品を金に換えるため、奔走することになります。

良く使われるのは【海運会社】と【セーヌの橋】。効率がいいのは海運会社なのですが、船と燃料が別途必要になるので(当然と言えば当然)、ない場合は必然的にセーヌに投げ込むことに。

最終的に手持ちのお金、建物と船の資産価値、借金によるマイナスを合計して、得点です!

------------------------

ごちゃごちゃした見た目の通り、処理が非常に煩雑なゲームであることは間違いありません。

ただ、手番の選択は「とるか」「使うか」なので、存外にインストは早く終わります。これをやるのは例外なくゲーマーだと思うので、「後はカード効果を見てくれ」で終わります。

建物カードのほとんどは固定で、出てくる順番が違うだけなのですが、毎回変化する「特別な建物」の効果がダイナミックなものが多く、違ったゲーム展開をもたらします。

要するに「限られた手番で最大効率を目指す」ゲームなので、カツカツなプレイが楽しめる方に非常にお勧めです。

アクションを取りえる幅が、全員分の建物に及ぶので後半は最適解を見つけるのが大変になります。そこが楽しいんですけどね。

たくさんの資源をさばいて、海運会社を発展させましょう。

---ル・アーブル---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:120分~200分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

最近拡張入りで再版されて、再びよく見るようになったルアーブル。いわゆる「収穫三部作」のうちの一つです。

収穫三部作とは? ウヴェ・ローゼンベルグが放ったスマッシュヒット作「アグリコラ」を筆頭に、「ルアーブル」「洛陽の門にて」と続く重ゲー3連荘だ。しかしその後、「祈り働け」「カヴェルナ」と立て続けにワーカープレイスメント作品を出したため、なんか三部作でもなんでもなくなってしまった。洛陽の門にてに至っては、ワカプレじゃないしね。

箱を開けるととんでもない数のチット打ち抜き作業が待っています。

これをボードにセッティングし、やたら複雑な建物カード配置作業をクリアし(人数によってセットアップ方法が違う)

各自、自分の駒と5金、そして初期資源として石炭1個を受け取ったらゲーム開始!

------------------------

自分の手番には

・場に出ている資源を1種類全部獲得

・建物効果を使う

どちらかが行えます。意外とシンプル。そして追加アクションとして

※建物をお金で買う

ことができます。これはメインアクションと別に行えます。

ボードにはこんな丸いチップが置かれています。各手番ごとにこの上を船が進み、7マスあるので全員合計で7手番行ったらラウンドが終了。

チップに船が到達するたび、描かれている資源を一つずつ補充します。実はこれが相当めんどくさく、プレイ時間を長くさせる原因です。アナログゲームとしてはこれが限界だろうというめんどくささ。iOSのデジタル版は自動処理なので楽です。

資源をとるのは単純に全部取っていけばいいのですが・・・

カード(建物)効果を使う場合は、自分の色のディスクをその上に置きます。つまりこれがワーカーです。一人だけ。

ワーカープレイスメントなので、二人が同じ建物を使うのはだめです。また、一人で連続して同じ建物を使うのもだめ。

最初はだれもカードを手元に持っていないので、この「共通の建物」を使うことになります。これらは最初から「街に建っている」建物で、右上に書いてあるコストを支払うことで使えます。

食料を1個とか

お金を払うとか。お金は食料の代わりに払うこともできますが、逆はだめ。

例えばこの「工務店」を使うと、自分の手元に建物を建設できます。

建てられるのはこちら。上から順番に建てていかなくてはいけません。そして、コストは左上に書かれています。

資源を支払ったら手元に持ってきます。建物にはコインマークの中に数字が書かれているのですが、これが勝利点です。

※ちなみに追加アクションとしてお金で建物を買うことができます。買えるのは「共通のエリア」「建設計画の一番上の建物」「船」で、価格は基本的にこの勝利点と等価。

ただし!たまに購入価格と勝利点が違う建物があるので注意です。船はだいたいそう。

------------------

建物を建てると、以後、その建物を使うことができます。ここで重要なのが、他の人の手元にある建物も使えること。ただし、自分の建物は無料で使えますが、人の建物を使うときには右肩に書いてある資源をその人に払って使います。これが結構痛い。ボディブローのように聞いてきます。終始カツカツのゲームなので。

ゲームが進むと、飛躍的に選択の幅が広がり、何していいか戸惑うゲーム性です。

--------------------

こうして7手番が終わったら、労働者に食料を払います。全部で20ラウンド近くを戦うのですが、ラウンド終了時の食料供給数はだんだん増えていきます・・・

各資源が食料いくつ分に相当するかは、チットに書かれています。魚は1、パンは2、肉は3。

魚はそのまま食べられますが、小麦や牛は加工(チットを裏返す)しなくては食べられません。これには建物効果を使います。屠殺場とか、パン焼き窯とかね。また、魚も燻製にすることで、2食料分の価値を持ちます。

お金はいつでも食料の代わりにできます。

ラウンド終了時には、「収穫」と「建物の建設」処理も行います。収穫は簡単で、ラウンドカードに収穫アイコンが書かれていたら、「牛は2頭以上」「小麦は一個以上」持っていたらそれぞれ一つ獲得できます。この辺はアグリコラと似てますね。

さらに、ラウンドカードに建物アイコンが書かれていると、「特別な建物」か「通常の建物で番号が一番若いもの」が共通の場に建設されます。

建設されてしまうと、自分のものにするにはお金で買うしかなくなるので、狙っていた建物が強制的に建設されてしまうと悲劇です。

また、特別な建物はこのゲーム唯一のランダム要素。種類は何十種類もあるのですが、一つのゲームでは数枚を使用します。たいてい強力な建物効果が書かれています。

----------------

さて、「船」の説明ですが、これは「造船所」を使うことで建設できます。まずは造船所を誰かが立てる必要があるんですね。

船は建てると、毎ラウンドの食料支払いを軽減してくれます。他にも利用方法が有りますが、後述。

ちなみに船を立てるには「燃料」が必要です。最初にもらった石炭とか、木材がそう。

※序盤に出てくる木造の船は、木材と燃料があれば建てられます。が、鉄の船や鋼鉄の船は造船所を「近代化」しないと建てられません。最初に鉄の船を建てようとする人は、造船所の上にレンガを一つ支払います。バランス調整のルールかな?

※最後に出てくる「豪華客船」は、資産価値が上がるだけで、食料の軽減効果はありません。

--------------

もしラウンド終了時に支払う食料が足りない場合は、「借金」をすることで4金を得られます。これで食料の代わりに支払うのです。

ただし借金を返すには5金が必要で、しかも返さないでいるとゲーム終了時にマイナス七点。

加えて、船がこの「利息」タイルに到達するたびに1金の利息を支払います。ただし借金カードを何枚持っていても利息は1なので、借金を前提に手番を回していく戦術も存在します。

※ちなみに私が持っている日本語版の初版は、文字が盛大にずれていますね。第二版では直っているようです。

----------

こうして全てのラウンドが終了すると、全員がメインアクションをもう一回やって終了です。

【この最後のアクションだけ】は、同じアクションを何人が行ってもOKです。なので、たいていは手元に残った商品を金に換えるため、奔走することになります。

良く使われるのは【海運会社】と【セーヌの橋】。効率がいいのは海運会社なのですが、船と燃料が別途必要になるので(当然と言えば当然)、ない場合は必然的にセーヌに投げ込むことに。

最終的に手持ちのお金、建物と船の資産価値、借金によるマイナスを合計して、得点です!

------------------------

ごちゃごちゃした見た目の通り、処理が非常に煩雑なゲームであることは間違いありません。

ただ、手番の選択は「とるか」「使うか」なので、存外にインストは早く終わります。これをやるのは例外なくゲーマーだと思うので、「後はカード効果を見てくれ」で終わります。

建物カードのほとんどは固定で、出てくる順番が違うだけなのですが、毎回変化する「特別な建物」の効果がダイナミックなものが多く、違ったゲーム展開をもたらします。

要するに「限られた手番で最大効率を目指す」ゲームなので、カツカツなプレイが楽しめる方に非常にお勧めです。

アクションを取りえる幅が、全員分の建物に及ぶので後半は最適解を見つけるのが大変になります。そこが楽しいんですけどね。

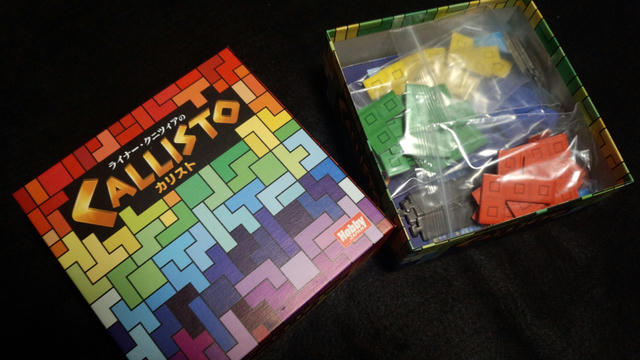

ライナー・クニツィアのカリスト

- 2015/09/16 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

クニツィア・アレンジの施された「ブロックス」です。テーマは特に載っけなかったんですね。なんかこう、神殿の床を敷き詰めていくとかさ・・・。無理やりならいくらでも考えられそうだけど。

---カリスト---

ルールを覚えるのに必要な時間:3分

1ゲームの時間:10分

評価:☆☆ (☆5で満点) タイルが収まらないので☆-1・・・

もろに見た目がブロックスなんだけど、こういうのはどういう判断なんだろうね。意匠権とかさ。

とはいっても、旧盤ではボードが四角形じゃなかったり、「柱」が立体的だったりとそれなりに独自性のある見た目。今回コンパクト版になって、見た目が非常に似てしまったようですね。※画像はBGGより。

ルールはみればすぐわかるのですが、一応説明すると

・各プレイヤーは、2~5マスで構成されたタイルと、「柱」(1マスのタイル)を3枚持ってスタート

・目標は、なるべく多くのタイルを盤面に配置すること

・タイルは自分の色のタイルの「辺」に触れるようにして設置できる

・最初の2手番は「柱」を設置してから始める。この時外周に触れるようにして設置する

・一つ柱が余るので、これは後々、いつでも設置できる。しかも柱だけは、タイルや外周に触れてさえいれば設置してよい(他の色のタイルでも。)つまり完全に閉じ込められた時の救済処置。

・誰もタイルを置けなくなったら終了。余ったタイルの”マス目の数”を数えて一番少ない人が勝ち。

----------------

ルールは非常にシンプルで、かつ「ブロックス」とほとんど変わりない感触で遊べます。

じゃあこのゲームの存在価値は、というところですが、「4人以外で遊べる」これに尽きます。

ボードの大きさが可変なので、2-3人でも楽しく陣取りが楽しめます。

片やブロックスの方は、2人プレイだと2色担当、3人プレイだとダミープレイヤーを置く必要があるので、ほとんど4人専用のゲームだったのです。ま、二人用のブロックスもありますが。

さて、その大きさ可変のボード(というか、枠)ですが・・・

プラじゃなくて、タイルと枠のすべてが厚紙製のため、精度があまくぴったりと収まらない!

こんな感じではみ出して置くしかないのだ。多少マージンを見ておくべきなのに、これって採寸ミスじゃないのか・・・?

元のプラ製の製品をリニューアルして、価格も安く抑えて出したのにこれは大変もったいない。

この価格で、わかりやすいルール、パズルチックな見た目から、ゲームを始めたばかりの人が手に取ることもきっとあるでしょう。もしこれが最初に買うゲームだったら・・・。「なんだ、所詮おもちゃか」と思われてしまうかも!

発売されてしまったものはしょうがないので、ちょっと枠を切って収まるようにするか、有志の方が作ったカリスト用ボードをダウンロードして自作しましょう。Twitter上で公開されています。

こんな感じね!百円ショップの材料で作れますよ。ラミネートフィルムを貼っとくと駒がすべらなくていいかも。

手張りのラミネートフィルムも100均で売ってます。

---カリスト---

ルールを覚えるのに必要な時間:3分

1ゲームの時間:10分

評価:☆☆ (☆5で満点) タイルが収まらないので☆-1・・・

もろに見た目がブロックスなんだけど、こういうのはどういう判断なんだろうね。意匠権とかさ。

とはいっても、旧盤ではボードが四角形じゃなかったり、「柱」が立体的だったりとそれなりに独自性のある見た目。今回コンパクト版になって、見た目が非常に似てしまったようですね。※画像はBGGより。

ルールはみればすぐわかるのですが、一応説明すると

・各プレイヤーは、2~5マスで構成されたタイルと、「柱」(1マスのタイル)を3枚持ってスタート

・目標は、なるべく多くのタイルを盤面に配置すること

・タイルは自分の色のタイルの「辺」に触れるようにして設置できる

・最初の2手番は「柱」を設置してから始める。この時外周に触れるようにして設置する

・一つ柱が余るので、これは後々、いつでも設置できる。しかも柱だけは、タイルや外周に触れてさえいれば設置してよい(他の色のタイルでも。)つまり完全に閉じ込められた時の救済処置。

・誰もタイルを置けなくなったら終了。余ったタイルの”マス目の数”を数えて一番少ない人が勝ち。

----------------

ルールは非常にシンプルで、かつ「ブロックス」とほとんど変わりない感触で遊べます。

じゃあこのゲームの存在価値は、というところですが、「4人以外で遊べる」これに尽きます。

ボードの大きさが可変なので、2-3人でも楽しく陣取りが楽しめます。

片やブロックスの方は、2人プレイだと2色担当、3人プレイだとダミープレイヤーを置く必要があるので、ほとんど4人専用のゲームだったのです。ま、二人用のブロックスもありますが。

さて、その大きさ可変のボード(というか、枠)ですが・・・

プラじゃなくて、タイルと枠のすべてが厚紙製のため、精度があまくぴったりと収まらない!

こんな感じではみ出して置くしかないのだ。多少マージンを見ておくべきなのに、これって採寸ミスじゃないのか・・・?

元のプラ製の製品をリニューアルして、価格も安く抑えて出したのにこれは大変もったいない。

この価格で、わかりやすいルール、パズルチックな見た目から、ゲームを始めたばかりの人が手に取ることもきっとあるでしょう。もしこれが最初に買うゲームだったら・・・。「なんだ、所詮おもちゃか」と思われてしまうかも!

発売されてしまったものはしょうがないので、ちょっと枠を切って収まるようにするか、有志の方が作ったカリスト用ボードをダウンロードして自作しましょう。Twitter上で公開されています。

こんな感じね!百円ショップの材料で作れますよ。ラミネートフィルムを貼っとくと駒がすべらなくていいかも。

手張りのラミネートフィルムも100均で売ってます。

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)