対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.18

[PR]

- 2015.02.25

キャプテン・リノ

- 2015.02.18

蒸気の時代

- 2015.02.08

世界の七不思議(7 Wonders)

- 2015.02.05

ナイアガラ

- 2015.02.01

パッチワーク

キャプテン・リノ

- 2015/02/25 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

天まで届く摩天楼。大変だ!最上階で火事が! そこにさっそうと現れたのは◯パイダーマン・・・ ではなくマントを羽織ったサイである。彼こそがキャプテン・リノ。どんなヒーローにも駆け出しの時期は有るのだ。

---キャプテン・リノ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:5-15分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

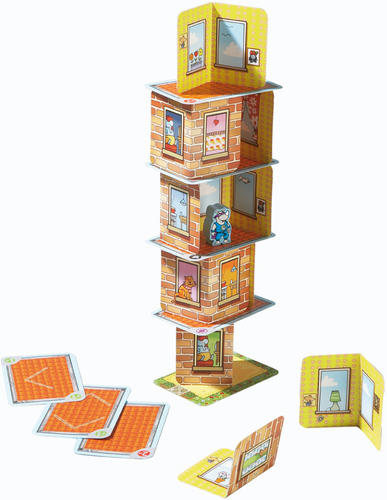

子供が最初に出来るようになるゲームは、「何かを積む」ゲームだと思う。このキャプテン・リノはコンポーネントがほとんどカードで、積み木より耐久性は落ちるのだが、まあそのうち息子も出来るだろうと思って買ってきた。

ルールはカードを高く積むUNO。 タイトルがウノのパロディになっているのだろうか?最初5枚配られる手札を全てなくしたら勝ち。

手札は屋根カードで、どういう形に壁を置いたらいいかが書いてある。自分の手札を置く前に、前の人の置いた屋根に壁を置き、その上に自分のカードを載せる。これでカードを1枚出したことになる。

屋根カードにはほとんど特殊効果があり、次の人を一回休みにするカード、手番順を逆にするカード、二枚いっぺんに屋根を出せるカード、

そして次の手番の人が木製のキャプテン・リノを屋根の上に載せるカード等がある。

誰かが屋根カードを使い切るか、崩してしまったら手札が一番少ない人が勝ち。

--------------------------

バランスゲームというのはコンポーネントが豪華なので値段が高くなりがちですが、これは折り曲げたカードを使うという盲点を突くことにより、低価格を実現しています。オススメ。

かなり分厚いとはいっても紙のカードなので、すごく小さいお子さんには不向きですが・・・年長さんぐらいになればOKでしょう。

子供向けゲームなのですが、一番下の壁カードを1枚にするという上級ルールがあり、こちらで遊ぶと大人も結構楽しめます。2人でも面白さは変わりません。

HABAなので木製のリノ駒が入っており、これを移動させるというのが良いアクセントになっています。

---キャプテン・リノ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:5-15分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

子供が最初に出来るようになるゲームは、「何かを積む」ゲームだと思う。このキャプテン・リノはコンポーネントがほとんどカードで、積み木より耐久性は落ちるのだが、まあそのうち息子も出来るだろうと思って買ってきた。

ルールはカードを高く積むUNO。 タイトルがウノのパロディになっているのだろうか?最初5枚配られる手札を全てなくしたら勝ち。

手札は屋根カードで、どういう形に壁を置いたらいいかが書いてある。自分の手札を置く前に、前の人の置いた屋根に壁を置き、その上に自分のカードを載せる。これでカードを1枚出したことになる。

屋根カードにはほとんど特殊効果があり、次の人を一回休みにするカード、手番順を逆にするカード、二枚いっぺんに屋根を出せるカード、

そして次の手番の人が木製のキャプテン・リノを屋根の上に載せるカード等がある。

誰かが屋根カードを使い切るか、崩してしまったら手札が一番少ない人が勝ち。

--------------------------

バランスゲームというのはコンポーネントが豪華なので値段が高くなりがちですが、これは折り曲げたカードを使うという盲点を突くことにより、低価格を実現しています。オススメ。

かなり分厚いとはいっても紙のカードなので、すごく小さいお子さんには不向きですが・・・年長さんぐらいになればOKでしょう。

子供向けゲームなのですが、一番下の壁カードを1枚にするという上級ルールがあり、こちらで遊ぶと大人も結構楽しめます。2人でも面白さは変わりません。

HABAなので木製のリノ駒が入っており、これを移動させるというのが良いアクセントになっています。

PR

蒸気の時代

- 2015/02/18 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

じゃあ1金収入を得てから支払いを・・・えーと株式発行が4でエンジンパワーが2だから6金ね・・・。あ!2金足りない!収入表も0!? うわ・・・。あっちでソロマップ遊んでるね。

---蒸気の時代---

ルールを覚えるのに必要な時間:40分

1ゲームの時間:150-180分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

【借金重ゲ神(ゴッド)】ことワレスの傑作経済ゲーム。根幹にあるのはピックアンドデリバリーシステムで、要は各都市の上に載っている荷物を対応した色の都市に届けるだけ。んで、そのために自分の線路を敷設していく。

しかし手持ちのお金は最初、全て借金なので利息を返済しながら鉄道敷設資金を集める必要がある。資金を集めるために株式を発行するのだが、そうすると利息(配当金)が増大し・・・というひじょーに苦しいゲーム。なんでこんな苦しい思いしなくちゃいけないのww

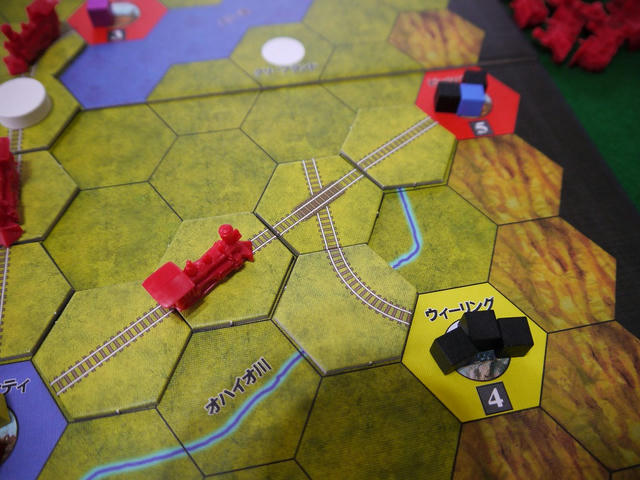

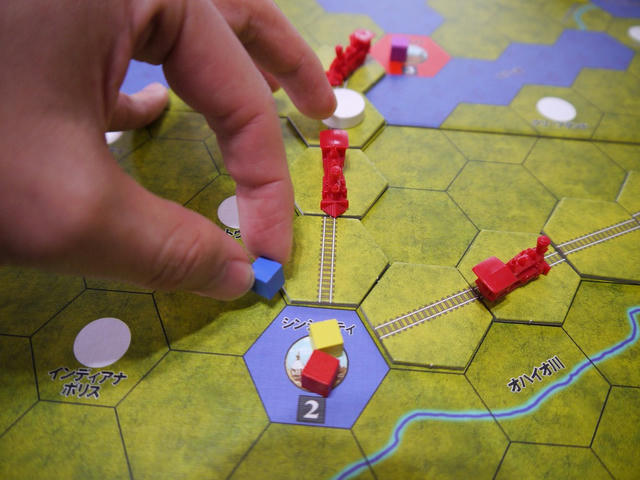

これがゲームボード。ヘックスが敷き詰められた、のっぺりしたボードなのでウォーゲームっぽい。そしてゲームを進めていくと、どことなく昔のウォーゲームっぽさが有るのを感じると思う。

---------------------------------

このゲームは人数に応じて終了ラウンドが決められており、1ラウンド9フェイズ(!)を繰り返す。

1:株式発行

各プレイヤーは任意の数だけ、株式を発行できる。上限は15株で、1株発行につき5金が手に入る。ただし発行し過ぎると配当金が増大して支払いが苦しくなるので注意。

なお、最初プレイヤーは2株発行状態から始まる。10金を持っているがこれはいわば借金だ。さすがワレス・・・。

もちろん5金は株を発行した時だけもらえる。毎ラウンドもらえるわけでは無いので注意。

---

2:順番の競り

この後に続くアクションの選択・線路の敷設・貨物の輸送の順番を決める競りを行う。とにかく先手番有利なので、なるべく早い順番を取りたい。

前のラウンドの1番手から値付けをしていく。値を宣言するときは必ずレイズ(値上げ)しなくてはならない。

降りる場合は宣言して、最後手番が確定する。

最初に降りた人は実際にお金を払わなくても良い。次に降りた人からは宣言した値の半額(しかも切り上げ)を払う。

もちろん最後まで残った人は全額を支払い、手番が1番となる。※お金が非常に厳しいゲームなので、多くても3・4金で決着する。

---

3:アクション選択

アクションというか、特殊能力を選択する感じ。1人1アクションを選び、他の人と同じ物は選べない。

a)優先敷設:続く線路敷設フェイズで、手番順を無視して一番最初に敷設できる。

b)優先輸送:輸送フェイズで、手番順を無視して最初に荷物の輸送が出来る。

c)エンジニア:通常3枚しか敷設できない線路タイルを、4枚敷設できるようになる。

d)機関車:自分の機関車のエンジンパワーを1上げる。これは輸送の距離に関係するが、エンジンパワーが高いとコストが上昇するという弊害が。

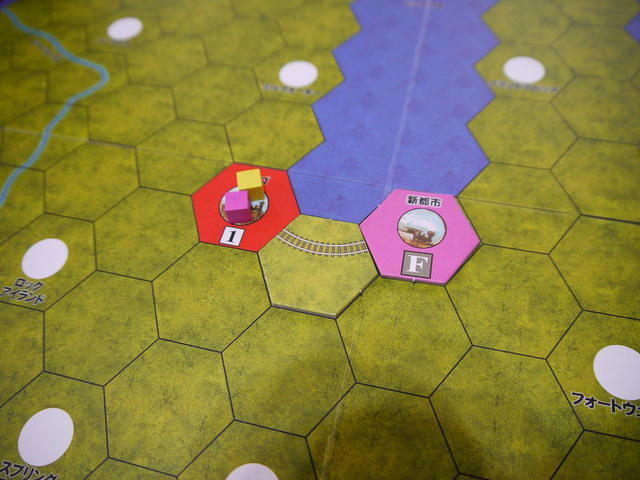

e)都市化:新都市タイルを盤面の町の上に配置できる。詳細は後述。

f)商品補充:袋からランダムに2個の商品を引いて、商品補充シートの任意の場所に補充できる。

g)パス:これは次のラウンド、競りの時に一回だけ降りずにパスが出来る。一巡して最高額を見極めてから入札するかどうか判断できるのだ。

とまあ、7種類あるのだが強弱に明らかに差がある。特に都市化や優先輸送は強い。バランスが取れてはいないが、いいのが欲しかったら競れ!というデザインなのだ。

---

4:線路敷設

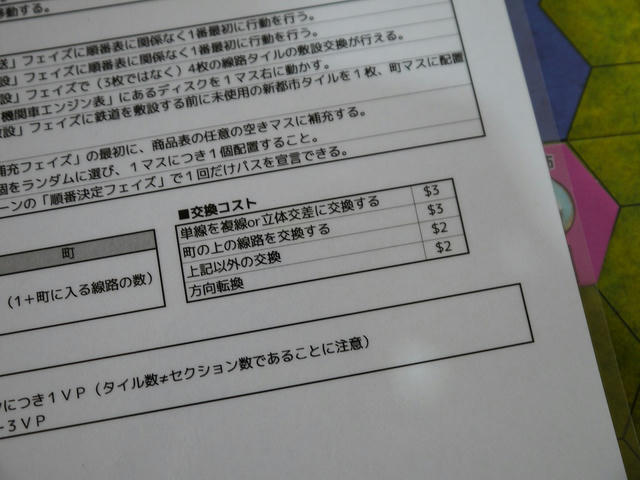

手番順に3枚までの線路タイルを配置できる。配置には当然お金がかかり、単線なら2金、山や川に敷設するときは更に高くなり、複線や立体交差ならこれもコストが高くなる・・・。まあこの標準マップには山があんまりないけど。

また、すでに配置したタイルの交換や、方向転換も出来る。他のプレイヤーが配置したタイルも交換できるが、この場合は既存の線路を潰さないようにタイルを交換しなくてはダメ。タイルはいろんな種類があるので目的に合うやつを探そう。ゲーム開始前に種類ごとに分けておくとスムーズ。

新たな需要を作り出すために、都市化アクションを選んだ人は線路の敷設前、町の上に新都市を置くことができる。黒商品の需要はこの都市化でしか発生しない。

町(白い丸)の上に線路を敷設するときは、町専用タイルを使うか白ディスクを置いて、町を潰してしまわないようにしよう。

※線路は都市や町に繋がず、途中のまま次のラウンドに持ち越しても良いが、未完成のまま次のラウンドで延伸させなかった場合、その線路の所有権を失う。自分の機関車コマを取り除く必要がある。

----

5:商品輸送

手番順に荷物の輸送を行う。このフェイズだけは各プレイヤーが2回輸送を行うまで続く。

商品は各都市の上に載っているが、敷設された線路を使ってキューブと同じ色の都市まで運んでいく。運び終わったらそのキューブは取り除かれる。

この時、他の人の線路も利用できる。商品が線路を通って運ばれたら、その線路の所有者の収入が+1される。

また、都市と都市を単純につなげば「1区間」なのだが、こんなふうに町や都市を間に挟むと、「2区間」となる。タイルの枚数は関係ない。

「2区間」の線路を商品が通ると、収入がそれぞれ+1されるので、どちらも自分の所有だった場合+2の収入となる。とにかく間に町や都市をおいて、長い区間を作ると良い。

ただし2区間の輸送を行うにはエンジンパワーが「2」必要。もちろん3区間輸送なら「3」・・・となる。先にエンジンパワーを上げておく必要がある。

この輸送フェイズでは、輸送を行わずにエンジンパワーを「+1」するという行動も取れるのだ。

---

6:収入

先ほど輸送して上げた収入表にしたがってお金が入る。最初は1~2金だが、これはずっと累積するのでゲーム後半は20金以上の収入も夢ではない。最初の数ラウンドを耐えればだんだん黒字になるのだ。

---

7:支払いフェイズ

株式発行数と、エンジンパワー数を足した金額を払う。初期状態でも3金のコストがあるし、だんだん支払額は増える。最初のうちは支払うとオケラになることも多く、必然的に再度株式発行をしなければならない。

現金が足りなければ収入が減少し、それでも支払えなければ(収入がマイナスになるようなら)ゲームから抜ける・・・

---

8:収入減少フェイズ

先ほどお金が入って浮かれた気分をぶち壊すフェイズ。収入表には-2や-4といった不穏な数字が書かれているが、これはこのフェイズになぜか減少してしまう収入を表す。収入が11~20なら毎ラウンド2の減少だし、21~30なら4の減少だ。ほんとにこのゲームはキツイ。

---

9:商品補充フェイズ

人数分のサイコロを振って、でた目を商品補充表の対応した場所に置く。んで、表の上から順番に商品を取り、対応した都市に置いていく。

最初に表の左側を。次にもう一度サイコロを振って右側を処理する。※日本語版の説明書には、ここのルール説明に重大な間違いが有るので注意!公式のエラッタが出ているので参照。

ちなみに都市化によって置かれたA~Hのタイルは、左側の表3-6、右側の表1-4に対応する。まだ登場してない都市には補充を行わない。

------------------------

で、規定ラウンドを戦い終えた後、収入表が1につき3勝利点。ただし株式発行1につき-3勝利点となる。

また、線路を敷設した数に応じて勝利点が入るので、これも数えて勝者を決める。

--------------------------

前半の苦しいゲーム展開、プレイ時間の長さなど、間違いなくゲーマーズゲーム。一ラウンド通してやればルールは意外とシンプルなのがわかりますが(要は線路を引いて商品を運ぶだけ)一度収入が離されたら追いつけなくなるし、支払いが不可能になると救済処置が無く脱落。少し古いゲームとはいえ、異様に苦しいゲームデザインです。

ヘックスを使う見た目からも、所謂ドイツゲームとウォーゲームの中間に位置する作品です。よく18XXシリーズと比較されるかも。あちらよりは短時間ですが。あと、蒸気の時代は商品補樹に運の要素があります。袋からランダムに引いて表に置き、補充の際にサイコロを振るので。

とにかく町や都市を間に挟んで長い区間を敷設し、収入を上げていくのが理想ですが、「他の人に利用されそうなところに線路を引く」のも大事。

鉄道ゲームの見た目をした経済ゲームなので、非常に人を選ぶ気がします・・・。私は大変おもしろいと感じました。またやりたい。

---蒸気の時代---

ルールを覚えるのに必要な時間:40分

1ゲームの時間:150-180分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

【借金重ゲ神(ゴッド)】ことワレスの傑作経済ゲーム。根幹にあるのはピックアンドデリバリーシステムで、要は各都市の上に載っている荷物を対応した色の都市に届けるだけ。んで、そのために自分の線路を敷設していく。

しかし手持ちのお金は最初、全て借金なので利息を返済しながら鉄道敷設資金を集める必要がある。資金を集めるために株式を発行するのだが、そうすると利息(配当金)が増大し・・・というひじょーに苦しいゲーム。なんでこんな苦しい思いしなくちゃいけないのww

これがゲームボード。ヘックスが敷き詰められた、のっぺりしたボードなのでウォーゲームっぽい。そしてゲームを進めていくと、どことなく昔のウォーゲームっぽさが有るのを感じると思う。

---------------------------------

このゲームは人数に応じて終了ラウンドが決められており、1ラウンド9フェイズ(!)を繰り返す。

1:株式発行

各プレイヤーは任意の数だけ、株式を発行できる。上限は15株で、1株発行につき5金が手に入る。ただし発行し過ぎると配当金が増大して支払いが苦しくなるので注意。

なお、最初プレイヤーは2株発行状態から始まる。10金を持っているがこれはいわば借金だ。さすがワレス・・・。

もちろん5金は株を発行した時だけもらえる。毎ラウンドもらえるわけでは無いので注意。

---

2:順番の競り

この後に続くアクションの選択・線路の敷設・貨物の輸送の順番を決める競りを行う。とにかく先手番有利なので、なるべく早い順番を取りたい。

前のラウンドの1番手から値付けをしていく。値を宣言するときは必ずレイズ(値上げ)しなくてはならない。

降りる場合は宣言して、最後手番が確定する。

最初に降りた人は実際にお金を払わなくても良い。次に降りた人からは宣言した値の半額(しかも切り上げ)を払う。

もちろん最後まで残った人は全額を支払い、手番が1番となる。※お金が非常に厳しいゲームなので、多くても3・4金で決着する。

---

3:アクション選択

アクションというか、特殊能力を選択する感じ。1人1アクションを選び、他の人と同じ物は選べない。

a)優先敷設:続く線路敷設フェイズで、手番順を無視して一番最初に敷設できる。

b)優先輸送:輸送フェイズで、手番順を無視して最初に荷物の輸送が出来る。

c)エンジニア:通常3枚しか敷設できない線路タイルを、4枚敷設できるようになる。

d)機関車:自分の機関車のエンジンパワーを1上げる。これは輸送の距離に関係するが、エンジンパワーが高いとコストが上昇するという弊害が。

e)都市化:新都市タイルを盤面の町の上に配置できる。詳細は後述。

f)商品補充:袋からランダムに2個の商品を引いて、商品補充シートの任意の場所に補充できる。

g)パス:これは次のラウンド、競りの時に一回だけ降りずにパスが出来る。一巡して最高額を見極めてから入札するかどうか判断できるのだ。

とまあ、7種類あるのだが強弱に明らかに差がある。特に都市化や優先輸送は強い。バランスが取れてはいないが、いいのが欲しかったら競れ!というデザインなのだ。

---

4:線路敷設

手番順に3枚までの線路タイルを配置できる。配置には当然お金がかかり、単線なら2金、山や川に敷設するときは更に高くなり、複線や立体交差ならこれもコストが高くなる・・・。まあこの標準マップには山があんまりないけど。

また、すでに配置したタイルの交換や、方向転換も出来る。他のプレイヤーが配置したタイルも交換できるが、この場合は既存の線路を潰さないようにタイルを交換しなくてはダメ。タイルはいろんな種類があるので目的に合うやつを探そう。ゲーム開始前に種類ごとに分けておくとスムーズ。

新たな需要を作り出すために、都市化アクションを選んだ人は線路の敷設前、町の上に新都市を置くことができる。黒商品の需要はこの都市化でしか発生しない。

町(白い丸)の上に線路を敷設するときは、町専用タイルを使うか白ディスクを置いて、町を潰してしまわないようにしよう。

※線路は都市や町に繋がず、途中のまま次のラウンドに持ち越しても良いが、未完成のまま次のラウンドで延伸させなかった場合、その線路の所有権を失う。自分の機関車コマを取り除く必要がある。

----

5:商品輸送

手番順に荷物の輸送を行う。このフェイズだけは各プレイヤーが2回輸送を行うまで続く。

商品は各都市の上に載っているが、敷設された線路を使ってキューブと同じ色の都市まで運んでいく。運び終わったらそのキューブは取り除かれる。

この時、他の人の線路も利用できる。商品が線路を通って運ばれたら、その線路の所有者の収入が+1される。

また、都市と都市を単純につなげば「1区間」なのだが、こんなふうに町や都市を間に挟むと、「2区間」となる。タイルの枚数は関係ない。

「2区間」の線路を商品が通ると、収入がそれぞれ+1されるので、どちらも自分の所有だった場合+2の収入となる。とにかく間に町や都市をおいて、長い区間を作ると良い。

ただし2区間の輸送を行うにはエンジンパワーが「2」必要。もちろん3区間輸送なら「3」・・・となる。先にエンジンパワーを上げておく必要がある。

この輸送フェイズでは、輸送を行わずにエンジンパワーを「+1」するという行動も取れるのだ。

---

6:収入

先ほど輸送して上げた収入表にしたがってお金が入る。最初は1~2金だが、これはずっと累積するのでゲーム後半は20金以上の収入も夢ではない。最初の数ラウンドを耐えればだんだん黒字になるのだ。

---

7:支払いフェイズ

株式発行数と、エンジンパワー数を足した金額を払う。初期状態でも3金のコストがあるし、だんだん支払額は増える。最初のうちは支払うとオケラになることも多く、必然的に再度株式発行をしなければならない。

現金が足りなければ収入が減少し、それでも支払えなければ(収入がマイナスになるようなら)ゲームから抜ける・・・

---

8:収入減少フェイズ

先ほどお金が入って浮かれた気分をぶち壊すフェイズ。収入表には-2や-4といった不穏な数字が書かれているが、これはこのフェイズになぜか減少してしまう収入を表す。収入が11~20なら毎ラウンド2の減少だし、21~30なら4の減少だ。ほんとにこのゲームはキツイ。

---

9:商品補充フェイズ

人数分のサイコロを振って、でた目を商品補充表の対応した場所に置く。んで、表の上から順番に商品を取り、対応した都市に置いていく。

最初に表の左側を。次にもう一度サイコロを振って右側を処理する。※日本語版の説明書には、ここのルール説明に重大な間違いが有るので注意!公式のエラッタが出ているので参照。

ちなみに都市化によって置かれたA~Hのタイルは、左側の表3-6、右側の表1-4に対応する。まだ登場してない都市には補充を行わない。

------------------------

で、規定ラウンドを戦い終えた後、収入表が1につき3勝利点。ただし株式発行1につき-3勝利点となる。

また、線路を敷設した数に応じて勝利点が入るので、これも数えて勝者を決める。

--------------------------

前半の苦しいゲーム展開、プレイ時間の長さなど、間違いなくゲーマーズゲーム。一ラウンド通してやればルールは意外とシンプルなのがわかりますが(要は線路を引いて商品を運ぶだけ)一度収入が離されたら追いつけなくなるし、支払いが不可能になると救済処置が無く脱落。少し古いゲームとはいえ、異様に苦しいゲームデザインです。

ヘックスを使う見た目からも、所謂ドイツゲームとウォーゲームの中間に位置する作品です。よく18XXシリーズと比較されるかも。あちらよりは短時間ですが。あと、蒸気の時代は商品補樹に運の要素があります。袋からランダムに引いて表に置き、補充の際にサイコロを振るので。

とにかく町や都市を間に挟んで長い区間を敷設し、収入を上げていくのが理想ですが、「他の人に利用されそうなところに線路を引く」のも大事。

鉄道ゲームの見た目をした経済ゲームなので、非常に人を選ぶ気がします・・・。私は大変おもしろいと感じました。またやりたい。

世界の七不思議(7 Wonders)

- 2015/02/08 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

紀元前3世紀ごろ、古代ギリシアの数学者フィロンは、地中海世界を旅して各地の名所を一冊の書物にまとめました。「観光ガイドブック」の先駆けです。

この本に紹介されていた7つの驚異的な建造物 「アレクサンドリアの大灯台」「ロードス島の巨神像」「バビロンの空中庭園」・・・

21世紀に現存するのはギザのピラミッドのみとなってしまいましたが、古代世界に威容を誇った大建造物の数々を、この目で見たいものです。

---世界の七不思議---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:40分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

2010年にドイツ年間ゲーム大賞 エキスパート部門を受賞した本作。日本大好きボザ先生の出世作で、繰り返しプレイするほどハマっていく中毒性があるカードゲーム。

全員同時手番を行うので、2人プレイだろうと7人プレイだろうと40分で終わる超優等生。対応人数の広さも魅力的ですが、両隣のプレイヤー以外は自分に干渉してこないのでそこが気に入らない人はいるかも?

------------------------------------------

最初に、自分の担当するワンダーを決める。ワンダーカードを1人1枚引いて対応するボードを自分の前に配置。ボードはA面とB面があって、能力が異なるがバランスは取られているので、どちらを使ってもいい。

※プロモタイルの「小便小僧」はちょっと弱いけど・・・。

このゲームは3つの時代を通して自分の文明を発展させることを目指す。といってもCiv系ゲームにありがちなテックツリーやコマの移動は無い。1時代6枚、18枚のカードをプレイするとゲーム終了だ。

まず時代1のカードを7枚ずつ各プレイヤーに配る。人数によって使うカードが決まっているので、必ず配りきりとなる。

配られたカードを見て、1枚自分の前に伏せ、全員一斉にオープン。残った6枚は左隣の人に渡して、自分は右隣の人から渡されたカードを見る。でまた1枚選ぶ→オープン。

これを6回繰り返すだけ。カードは7枚配られるが、1枚はプレイされずに捨て札となる。

※第二時代は、右隣にカードを渡す。第三時代はまた左隣。

やることは単純なのだが、カードの種類がとても多く、2回めのプレイ以降が本番だ。このへんがエキスパート賞の所以だと思う。

・茶色のカードは資源を産出するカード。自分のボードの左上に差し込んでおく。最初からボードに印刷されている資源もあり、これはゲーム開始から使える。

・灰色のカードも資源カードなのだが、これにはガラス・絹・パピルスなどの加工資源が描かれている。主に緑色カードのプレイに必要となる。

・赤のカードは武力のカード。プレイすると自文明の武力を上げることが出来る。

・黄色のカードは経済系のカード。両隣の文明から資源を安く買えるようになったりする。

・青のカードは単純に勝利点をもたらす。

・緑のカードはちょっと難しい。コンパス・粘土板・歯車が描かれているが、ひとつのシンボルを何個も集めていくと指数関数的に得点が伸びる。

また、3つのシンボルのセットで7点となる。

つまりこれなら26点

・紫のカードは第三時代だけに入っている「ギルド」カード。プレイに必要なコストは高いが、強力な得点源となる。

同じカード2枚をプレイすることは出来ない。初回プレイだとよく間違うので気をつけよう。

-------------------------

そう、カードのプレイには左肩の部分に書いてあるコストが必要なのだ。自分のボードに描かれている以外の資源は茶や灰のカードで獲得していく必要がある。

一度カードをプレイすれば、そのカードからは毎ターン資源が得られるとみなすパッシブ効果。ただ木3つがコスト、の場合は、木のカード1枚で建設出来るわけではない。1枚のカードからはあくまでも毎ターン1つ産出なのだ。累積もしない。

足りない資源は両隣の文明から買うことが出来る。購入対象はボードに描かれているものと、茶と灰のカード。黄色のカードにもたまに資源が産出するやつがあるが、これは買えない。交易によって手に入れたものだからだろう。

コストは2金だが、黄色のカード効果で1金で買えたりする。

また、カード右下の部分に建物名が書いてあるカードがある。こういったカードをプレイすると、のちの時代に登場する同名のカードを無料で建設できる。隣にカードを渡す際に注意。

---------------------

カードはプレイする以外に、

・捨て札にして3金を獲得

・ボードの下に差し込んでワンダーの建設

といった用途が有る。

ワンダーはいくつかの段階にわかれていて、それぞれ描かれているコストが必要。カードを裏向きにして差し込むことで、その段階を建設したこととなる。左から順番に差し込む。

ボードA面は、1・3段階目が勝利点で、2段階目が特殊効果

B面は色々・・・。2段階しか無いワンダーも。

---------------------

一つの時代が終わる毎に、両隣の文明と武力を比べて戦争する。勝てば勝利点。第一時代は1点、第二時代は3点、第三時代は5点なので、全部勝つと18点だ。逆に負けると-1点トークンを受け取る。

第三時代が終わったあと戦争を処理し、各カードから得られる点数を計算する。お金も3金で1勝利点になる。

※この計算が結構大変なので、計算シートが付いている。50枚はあるので無くなる心配しなくても良い。

----------------------

こうしてルールを書いてみると、「あ、確かにエキスパート賞だな」というのを再確認しました。

というのも、対応人数の幅が広く時間が短いため、まだ余りユーロゲームをプレイしていない人を誘ったところ、ルール難しい・・・という感想が出たのです。

ゲームに慣れていると、「ワンダーは左から順番に建てるんだろうな」とか、「このアイコンは自分と両隣の文明、3箇所に対しての勝利点だな」とか説明しなくても分かる部分があるのでその辺の説明を飛ばしてしまったり・・・。

時間が短いからと軽ゲーのノリで遊ぶわけにはいかない、何度も繰り返し遊ぶタイプのゲームで。

一回目は練習のつもりで遊び、すぐにもう一回!と2回目に突入してもプレイ時間1時間で済む、やはり優等生なゲーム。2-7人対応というのはとてもすばらしいです。

この本に紹介されていた7つの驚異的な建造物 「アレクサンドリアの大灯台」「ロードス島の巨神像」「バビロンの空中庭園」・・・

21世紀に現存するのはギザのピラミッドのみとなってしまいましたが、古代世界に威容を誇った大建造物の数々を、この目で見たいものです。

---世界の七不思議---

ルールを覚えるのに必要な時間:20分

1ゲームの時間:40分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

2010年にドイツ年間ゲーム大賞 エキスパート部門を受賞した本作。日本大好きボザ先生の出世作で、繰り返しプレイするほどハマっていく中毒性があるカードゲーム。

全員同時手番を行うので、2人プレイだろうと7人プレイだろうと40分で終わる超優等生。対応人数の広さも魅力的ですが、両隣のプレイヤー以外は自分に干渉してこないのでそこが気に入らない人はいるかも?

------------------------------------------

最初に、自分の担当するワンダーを決める。ワンダーカードを1人1枚引いて対応するボードを自分の前に配置。ボードはA面とB面があって、能力が異なるがバランスは取られているので、どちらを使ってもいい。

※プロモタイルの「小便小僧」はちょっと弱いけど・・・。

このゲームは3つの時代を通して自分の文明を発展させることを目指す。といってもCiv系ゲームにありがちなテックツリーやコマの移動は無い。1時代6枚、18枚のカードをプレイするとゲーム終了だ。

まず時代1のカードを7枚ずつ各プレイヤーに配る。人数によって使うカードが決まっているので、必ず配りきりとなる。

配られたカードを見て、1枚自分の前に伏せ、全員一斉にオープン。残った6枚は左隣の人に渡して、自分は右隣の人から渡されたカードを見る。でまた1枚選ぶ→オープン。

これを6回繰り返すだけ。カードは7枚配られるが、1枚はプレイされずに捨て札となる。

※第二時代は、右隣にカードを渡す。第三時代はまた左隣。

やることは単純なのだが、カードの種類がとても多く、2回めのプレイ以降が本番だ。このへんがエキスパート賞の所以だと思う。

・茶色のカードは資源を産出するカード。自分のボードの左上に差し込んでおく。最初からボードに印刷されている資源もあり、これはゲーム開始から使える。

・灰色のカードも資源カードなのだが、これにはガラス・絹・パピルスなどの加工資源が描かれている。主に緑色カードのプレイに必要となる。

・赤のカードは武力のカード。プレイすると自文明の武力を上げることが出来る。

・黄色のカードは経済系のカード。両隣の文明から資源を安く買えるようになったりする。

・青のカードは単純に勝利点をもたらす。

・緑のカードはちょっと難しい。コンパス・粘土板・歯車が描かれているが、ひとつのシンボルを何個も集めていくと指数関数的に得点が伸びる。

また、3つのシンボルのセットで7点となる。

つまりこれなら26点

・紫のカードは第三時代だけに入っている「ギルド」カード。プレイに必要なコストは高いが、強力な得点源となる。

同じカード2枚をプレイすることは出来ない。初回プレイだとよく間違うので気をつけよう。

-------------------------

そう、カードのプレイには左肩の部分に書いてあるコストが必要なのだ。自分のボードに描かれている以外の資源は茶や灰のカードで獲得していく必要がある。

一度カードをプレイすれば、そのカードからは毎ターン資源が得られるとみなすパッシブ効果。ただ木3つがコスト、の場合は、木のカード1枚で建設出来るわけではない。1枚のカードからはあくまでも毎ターン1つ産出なのだ。累積もしない。

足りない資源は両隣の文明から買うことが出来る。購入対象はボードに描かれているものと、茶と灰のカード。黄色のカードにもたまに資源が産出するやつがあるが、これは買えない。交易によって手に入れたものだからだろう。

コストは2金だが、黄色のカード効果で1金で買えたりする。

また、カード右下の部分に建物名が書いてあるカードがある。こういったカードをプレイすると、のちの時代に登場する同名のカードを無料で建設できる。隣にカードを渡す際に注意。

---------------------

カードはプレイする以外に、

・捨て札にして3金を獲得

・ボードの下に差し込んでワンダーの建設

といった用途が有る。

ワンダーはいくつかの段階にわかれていて、それぞれ描かれているコストが必要。カードを裏向きにして差し込むことで、その段階を建設したこととなる。左から順番に差し込む。

ボードA面は、1・3段階目が勝利点で、2段階目が特殊効果

B面は色々・・・。2段階しか無いワンダーも。

---------------------

一つの時代が終わる毎に、両隣の文明と武力を比べて戦争する。勝てば勝利点。第一時代は1点、第二時代は3点、第三時代は5点なので、全部勝つと18点だ。逆に負けると-1点トークンを受け取る。

第三時代が終わったあと戦争を処理し、各カードから得られる点数を計算する。お金も3金で1勝利点になる。

※この計算が結構大変なので、計算シートが付いている。50枚はあるので無くなる心配しなくても良い。

----------------------

こうしてルールを書いてみると、「あ、確かにエキスパート賞だな」というのを再確認しました。

というのも、対応人数の幅が広く時間が短いため、まだ余りユーロゲームをプレイしていない人を誘ったところ、ルール難しい・・・という感想が出たのです。

ゲームに慣れていると、「ワンダーは左から順番に建てるんだろうな」とか、「このアイコンは自分と両隣の文明、3箇所に対しての勝利点だな」とか説明しなくても分かる部分があるのでその辺の説明を飛ばしてしまったり・・・。

時間が短いからと軽ゲーのノリで遊ぶわけにはいかない、何度も繰り返し遊ぶタイプのゲームで。

一回目は練習のつもりで遊び、すぐにもう一回!と2回目に突入してもプレイ時間1時間で済む、やはり優等生なゲーム。2-7人対応というのはとてもすばらしいです。

ナイアガラ

- 2015/02/05 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

ダイヤモンド・サファイア・ルビー・・・ 見えているのに取れない!宝石がある場所の背後は切り立った崖で、目の前は激流。しかも川の先は巨大なナイアガラの滝だ!

かくなる上はカヌーで宝石を取ってくるしか無いのであった。

---ナイアガラ---

ルールを覚えるのに必要な時間:15分

1ゲームの時間:45分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

泣く子も黙る秀逸コンポーネントゲーム。値段が高いことに目をつぶれば、最強の初心者キラーとなり得るだろう。ボードゲームを広めたかったらチケライとニムト・ナイアガラをもってけ!間違ってもトリテを薦めないように。

メインボードをゲーム箱の上に置き、ナイアガラの滝を作ったら透明ディスクを9枚河の上に並べる。これが河の流れを表す。

ほんで各自7枚のパドルカードと2艘のカヌーをもってゲームスタート。パドルカードには1-6の数字と、一枚には雲が描かれている。

ようはこの7枚の中から一枚を選んで出すだけ。宝石を持って帰るピック&デリバリーゲームである。わかりやすい。

-------------------------

各自ボード上の指定スペースにカードを裏返しに置いておき、手番順にオープン。カヌーを上流か下流に動かす。行ったり来たりは出来ない。

動かすときは

・カヌーが2艘とも陸にいたらどちらかだけ動かせる。

・1艘が川にいて、もう1艘が陸にいたら、川のカヌーを動かすのはマスト。陸のやつは動かしても動かさなくても良い。

・2艘とも川にいたら、必ずどちらも動かす。

※カードの数字は必ず使い切らなければいけない。

ちなみに使ったカードはそのまま置いておく。7枚全て使い切るまで手元に戻らないので、7種のカードを全て一回ずつ使うことになる。

で、全員が動かしたら「出た中で一番小さい数字」分だけ川が流れる。上流から透明ディスクを押し込んで流すのだ。

もちろんディスクの上に乗っているカヌーも一緒に流れる。先にはナイアガラの滝が待ち受けているのでボチャンボチャンと落っこちるのだ。これが見た目に楽しい!

----------------------

このルールでまともに動かすとすぐに滝から落ちてしまう。そこで忘れちゃいけないのが、カヌーたちは何も川下りをしてるわけではなく「宝石を取りに来てる」ということ。

上流から数えて3マス目からは、対応した宝石を取れる。コストは「移動力2」だ。

ただし宝石を取るのは移動前か、移動後でなければ×。宝石を取るために一旦止まって、また動き出すのは許されない。

宝石は1個しか持てないが、一旦積んだ宝石を下ろすのもOK。違う色の宝石置き場におろしてもいい。

更に違う色であれば、宝石をおろしてまたすぐに積むのもOK。これで4ポイント消化出来る。

この積み下ろしを駆使しながら宝石を獲得し、上流のロープを超えるところまで戻ればカヌーに乗った宝石を獲得。この時だけ移動ポイント(カードの数字)を余らせても良い。

カード公開前に獲得した宝石1個を支払うことで、滝壺に落ちたカヌーを取り返せる。取り返したら即座にそのターンから使える。

勝利条件はいくつかあって

・同じ色の宝石を4つ獲得

・全ての種類の宝石を獲得(5種)

・なんでもいいので7個の宝石を獲得。

どれか一つを満たせばOK。

-----------------------

もし自分のカヌーが宝石を積んでおらず、宝石を積んだ他のプレイヤーのカヌーと同じマスで移動を終えたら、相手の宝石を「盗む」ことが出来る。動き出す前に盗むことは出来ない。移動終了時のみ。

ただ、盗むかどうかは任意。

-------------------------

最後に雲カードの効果。これを出したプレイヤーは天候を変えることが出来る。

最初は天候が「曇り」なので、左右どちらかに移動させることが出来る。一マスだけ。

晴れになると川の流れが-1されるし、雨になると+1される。嵐になると+2なのですぐにカヌーが落ちる。阿鼻叫喚。

---------------------

2005年ドイツ年間ゲーム大賞も納得の、豪華コンポーネント&秀逸なゲームシステム。

カヌーを1艘移動させるか、2艘移動させるかのルールが若干ゲーム的調整で分かりづらいですが、それ以外はわかりやすいし、なんといっても実際にカヌーが「流れ落ちる」このインパクトはユーロゲームを初めて見た人に強烈な印象を与えます。子供受けもバツグン。

勝利条件の「同色4つを集める」は非常に簡単で、子供が混じっていればこのまま採用していいですが大人同士だとヴァリアントを考えたほうがいいでしょう。最奥の宝石「ルビー」は取得がかなり困難なので、これを取らざるを得ないルールにしたほうが面白いです!

かくなる上はカヌーで宝石を取ってくるしか無いのであった。

---ナイアガラ---

ルールを覚えるのに必要な時間:15分

1ゲームの時間:45分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

泣く子も黙る秀逸コンポーネントゲーム。値段が高いことに目をつぶれば、最強の初心者キラーとなり得るだろう。ボードゲームを広めたかったらチケライとニムト・ナイアガラをもってけ!間違ってもトリテを薦めないように。

メインボードをゲーム箱の上に置き、ナイアガラの滝を作ったら透明ディスクを9枚河の上に並べる。これが河の流れを表す。

ほんで各自7枚のパドルカードと2艘のカヌーをもってゲームスタート。パドルカードには1-6の数字と、一枚には雲が描かれている。

ようはこの7枚の中から一枚を選んで出すだけ。宝石を持って帰るピック&デリバリーゲームである。わかりやすい。

-------------------------

各自ボード上の指定スペースにカードを裏返しに置いておき、手番順にオープン。カヌーを上流か下流に動かす。行ったり来たりは出来ない。

動かすときは

・カヌーが2艘とも陸にいたらどちらかだけ動かせる。

・1艘が川にいて、もう1艘が陸にいたら、川のカヌーを動かすのはマスト。陸のやつは動かしても動かさなくても良い。

・2艘とも川にいたら、必ずどちらも動かす。

※カードの数字は必ず使い切らなければいけない。

ちなみに使ったカードはそのまま置いておく。7枚全て使い切るまで手元に戻らないので、7種のカードを全て一回ずつ使うことになる。

で、全員が動かしたら「出た中で一番小さい数字」分だけ川が流れる。上流から透明ディスクを押し込んで流すのだ。

もちろんディスクの上に乗っているカヌーも一緒に流れる。先にはナイアガラの滝が待ち受けているのでボチャンボチャンと落っこちるのだ。これが見た目に楽しい!

----------------------

このルールでまともに動かすとすぐに滝から落ちてしまう。そこで忘れちゃいけないのが、カヌーたちは何も川下りをしてるわけではなく「宝石を取りに来てる」ということ。

上流から数えて3マス目からは、対応した宝石を取れる。コストは「移動力2」だ。

ただし宝石を取るのは移動前か、移動後でなければ×。宝石を取るために一旦止まって、また動き出すのは許されない。

宝石は1個しか持てないが、一旦積んだ宝石を下ろすのもOK。違う色の宝石置き場におろしてもいい。

更に違う色であれば、宝石をおろしてまたすぐに積むのもOK。これで4ポイント消化出来る。

この積み下ろしを駆使しながら宝石を獲得し、上流のロープを超えるところまで戻ればカヌーに乗った宝石を獲得。この時だけ移動ポイント(カードの数字)を余らせても良い。

カード公開前に獲得した宝石1個を支払うことで、滝壺に落ちたカヌーを取り返せる。取り返したら即座にそのターンから使える。

勝利条件はいくつかあって

・同じ色の宝石を4つ獲得

・全ての種類の宝石を獲得(5種)

・なんでもいいので7個の宝石を獲得。

どれか一つを満たせばOK。

-----------------------

もし自分のカヌーが宝石を積んでおらず、宝石を積んだ他のプレイヤーのカヌーと同じマスで移動を終えたら、相手の宝石を「盗む」ことが出来る。動き出す前に盗むことは出来ない。移動終了時のみ。

ただ、盗むかどうかは任意。

-------------------------

最後に雲カードの効果。これを出したプレイヤーは天候を変えることが出来る。

最初は天候が「曇り」なので、左右どちらかに移動させることが出来る。一マスだけ。

晴れになると川の流れが-1されるし、雨になると+1される。嵐になると+2なのですぐにカヌーが落ちる。阿鼻叫喚。

---------------------

2005年ドイツ年間ゲーム大賞も納得の、豪華コンポーネント&秀逸なゲームシステム。

カヌーを1艘移動させるか、2艘移動させるかのルールが若干ゲーム的調整で分かりづらいですが、それ以外はわかりやすいし、なんといっても実際にカヌーが「流れ落ちる」このインパクトはユーロゲームを初めて見た人に強烈な印象を与えます。子供受けもバツグン。

勝利条件の「同色4つを集める」は非常に簡単で、子供が混じっていればこのまま採用していいですが大人同士だとヴァリアントを考えたほうがいいでしょう。最奥の宝石「ルビー」は取得がかなり困難なので、これを取らざるを得ないルールにしたほうが面白いです!

パッチワーク

- 2015/02/01 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

パッチワークとは、余った小さな端切れを大きな布に仕立て上げる、生活の知恵です。

様々な布地を使って作り上げた完成品は見た目が可愛らしく、いつしかパッチワークは趣味の一つとなったのです・・・。

---パッチワーク---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

各所で評判の良いパッチワーク。作者は豆ゲーで有名なウヴェ・ローゼンベルグだ。少し前にも中量級のグラスロードを紹介したが、これは二人用ゲームの中量級。プレイ時間はフタリコラの半分ぐらいだと思う。

まずテーブルの真中に時間管理ボードを配置。得点ボードのようだがそうではない。

これはリバーシブル仕様になっているのでどちらの面を使ってもいい。

ボード上には指定場所に「レザーパッチ」を置く。

二人のコマをスタート地点におき、パッチワークタイルをぐるっとボードの回りに配置したら準備完了。かなり広い場所が必要になるので注意。二人用ゲームではアルルの丘に次ぐゲームスペース。

あ、あとこのポーンを一番小さい「2マス」のタイルの左隣に置いておく。各自5ボタン(5金)を持ってゲームスタート。

---------------------------

両プレイヤーは自分のボードをなるべくタイルで埋めていくようにするのだが、手番には

・タイルを一枚とる

・時間だけを進める

どちらかの行動ができる。タイルを取る場合は、ポーンの位置より3つ先までのタイル1枚を取れる。取得する際は、書いてあるボタンがコストなのでその分だけボタンを支払う。

たまにコスト0のタイルもある。

砂時計も書いてあるのだが、これは進める時間の数。書かれた時間だけ時間管理ボード上の自分の駒を進める。

時間だけを進める場合は、「相手のコマの一つ先」まで時間ボード上の自コマを進める。進めた分だけボタンをもらえる。

なお、このゲームでは常に「時間が進んでない方」が手番を行う。相手のコマを追い越すまではずっと俺のターン。

--------------------------

タイルを獲得したら、自分のパッチワークボードに配置する。何処においても良い。

もし時間を進めた結果、コマが「描かれたボタン」を追い越したら決算。自分のパッチワークボードに置かれたタイルにはボタンが描かれている物があると思うが、その数だけボタンがもらえる。

「レザーパッチ」を追い越した時はこのパッチタイルがもらえる。1×1の小さなタイルなので、ボード上の穴埋めに最適だ。

また、自分のパッチワークボードは9×9の大きさだが、先に「7×7」のエリアを全て埋めたプレイヤーは・・・

このボーナスタイルがもらえる。終了時に7点となる。

両方のプレイヤーが時間ボードの最後まで辿り着いたらゲーム終了。持っているボタンがそのまま得点だが、自分のパッチワークボード上に空きマスがあったら1マスにつき-2点だ。

-------------------------

各所で高評価が目立ちますが、確かにこれはいいゲームです。また、見た目が可愛らしいので女性ウケが抜群に良さそう。アブストラクト・ウボンゴといったところでしょうか。

ルールを読むとわかるのですが、運要素はありません。タイルの並び順がランダムですが、ゲームスタートしてしまえばどちらも同条件でゴールまで突き進むので、強い人は一方的に強いでしょう。

綺麗にマスを埋めようとしてタイル獲得が少なくなると、最後の得点計算で空きマスが多くて大量のマイナス点を食らってしまいます。ヘタすると最終得点がマイナスになるので、7×7のボーナスタイルはおまけ程度に考えて、どんどん埋めていきましょう。

様々な布地を使って作り上げた完成品は見た目が可愛らしく、いつしかパッチワークは趣味の一つとなったのです・・・。

---パッチワーク---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆ (☆5で満点)

各所で評判の良いパッチワーク。作者は豆ゲーで有名なウヴェ・ローゼンベルグだ。少し前にも中量級のグラスロードを紹介したが、これは二人用ゲームの中量級。プレイ時間はフタリコラの半分ぐらいだと思う。

まずテーブルの真中に時間管理ボードを配置。得点ボードのようだがそうではない。

これはリバーシブル仕様になっているのでどちらの面を使ってもいい。

ボード上には指定場所に「レザーパッチ」を置く。

二人のコマをスタート地点におき、パッチワークタイルをぐるっとボードの回りに配置したら準備完了。かなり広い場所が必要になるので注意。二人用ゲームではアルルの丘に次ぐゲームスペース。

あ、あとこのポーンを一番小さい「2マス」のタイルの左隣に置いておく。各自5ボタン(5金)を持ってゲームスタート。

---------------------------

両プレイヤーは自分のボードをなるべくタイルで埋めていくようにするのだが、手番には

・タイルを一枚とる

・時間だけを進める

どちらかの行動ができる。タイルを取る場合は、ポーンの位置より3つ先までのタイル1枚を取れる。取得する際は、書いてあるボタンがコストなのでその分だけボタンを支払う。

たまにコスト0のタイルもある。

砂時計も書いてあるのだが、これは進める時間の数。書かれた時間だけ時間管理ボード上の自分の駒を進める。

時間だけを進める場合は、「相手のコマの一つ先」まで時間ボード上の自コマを進める。進めた分だけボタンをもらえる。

なお、このゲームでは常に「時間が進んでない方」が手番を行う。相手のコマを追い越すまではずっと俺のターン。

--------------------------

タイルを獲得したら、自分のパッチワークボードに配置する。何処においても良い。

もし時間を進めた結果、コマが「描かれたボタン」を追い越したら決算。自分のパッチワークボードに置かれたタイルにはボタンが描かれている物があると思うが、その数だけボタンがもらえる。

「レザーパッチ」を追い越した時はこのパッチタイルがもらえる。1×1の小さなタイルなので、ボード上の穴埋めに最適だ。

また、自分のパッチワークボードは9×9の大きさだが、先に「7×7」のエリアを全て埋めたプレイヤーは・・・

このボーナスタイルがもらえる。終了時に7点となる。

両方のプレイヤーが時間ボードの最後まで辿り着いたらゲーム終了。持っているボタンがそのまま得点だが、自分のパッチワークボード上に空きマスがあったら1マスにつき-2点だ。

-------------------------

各所で高評価が目立ちますが、確かにこれはいいゲームです。また、見た目が可愛らしいので女性ウケが抜群に良さそう。アブストラクト・ウボンゴといったところでしょうか。

ルールを読むとわかるのですが、運要素はありません。タイルの並び順がランダムですが、ゲームスタートしてしまえばどちらも同条件でゴールまで突き進むので、強い人は一方的に強いでしょう。

綺麗にマスを埋めようとしてタイル獲得が少なくなると、最後の得点計算で空きマスが多くて大量のマイナス点を食らってしまいます。ヘタすると最終得点がマイナスになるので、7×7のボーナスタイルはおまけ程度に考えて、どんどん埋めていきましょう。

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)

![ボードゲーム 世界の七不思議(7 Wonders)【日本語版】(再販)[ホビージャパン]《発売済・在庫品》](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2011%2f26%2ftoy-ipn-2903.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2011%2f26%2ftoy-ipn-2903.jpg%3f_ex%3d80x80)

](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fyellowsubmarine%2fcabinet%2fgameimages%2fboardgame1%2fimg58621679.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fyellowsubmarine%2fcabinet%2fgameimages%2fboardgame1%2fimg58621679.jpg%3f_ex%3d80x80)

![パッチワーク [Patchwork] (ホビージャパン日本語訳付)](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fyellowsubmarine%2fcabinet%2fgameimages%2fboardgame1%2fimgrc0069005430.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fyellowsubmarine%2fcabinet%2fgameimages%2fboardgame1%2fimgrc0069005430.jpg%3f_ex%3d80x80)