対戦相手皆無!ボードゲームレビュー

遊んだアナログゲーム・ドイツゲームについて主に書きます。

カテゴリー「近年のゲーム」の記事一覧

- 2025.09.18

[PR]

- 2014.12.10

ゼロ

- 2014.12.06

ハイパーロボット

- 2014.11.27

100!

- 2014.11.23

モダンアート

- 2014.11.15

電力会社:最初の火花

ゼロ

- 2014/12/10 (Wed)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

大金を掛けた勝負は無言ながらも白熱し、場の全てのプレイヤーが互いに腹を探り合っています。

このラウンドはいつ終わるのか?「コンコン」一回目のノックが聞こえました。緊張感が一気に高まります。もう一回ノックが行われるとラウンド終了なのです・・・!

---ゼロ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:20分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

テンデイズゲームズから日本語版が出たクニツィアのカードゲーム。インフェルノと違って、シンプルでソリッドなデザインになっている。あと旧版は正方形の箱だったと思うが、今回はアミーゴ小箱サイズになっている。ただカード構成は1デッキなので、中身の半分は空気だ。

このゲームには7スート、1~8のカードが含まれている。

んで、各プレイヤーに9枚ずつのカードを配り、場に5枚のカードを公開する。あとのカードは使わないので、少人数プレイだとカードがごっそり余る。

手番にできることは、「場のカードと手札を一枚交換する」「パスをする」のどちらか。ちなみにパスをするときはテーブルをコンコンとノックする。なんかブラックジャックのヒットするときみたいでかっこいい。

全体で2回めのノックが行われたら、ノックしたプレイヤー以外の全員がもう一回手番を行ってラウンド終了。

で、交換して何を目指すのかというと、失点を減らすのである。

このゲーム、手札の数字がとにかくマイナス点なので、なるべくマイナスにならないようにする。点数の数え方にはひねりがあって、まず同じ数字は一回しか数えない。

例えば7が複数枚あっても、-7点である。

あと、同色で5枚を揃えられればその5枚は0点。

そして同じ数字が5枚でも0点になる。

ということはどういうことかというと、この組み合わせだと0点になるのだ。全く失点がない。

※同色の5枚のうち、5が5枚揃ってる。9枚で0点!

この「ゼロ」を作った場合は、即座にゲーム終了になるのだ。即効でゼロができたりすると他の人の失点が大きいので、まさに阿鼻叫喚。

----------------------------------------------

ゲーマー同士なら、「失点を減らす」ゲームというよりは、「ノックを早めにして他の人の失点が大きいうちに終わらせる」ゲームになるでしょう。というか、それが本質な気がします。

多人数プレイになるほど、ゼロができやすいので5人プレイだとゼロ!の宣言が頻発します。逆に3人プレイだと「コンコン」で終わることが多い。4人戦が一番バランスがとれているかな?

インフェルノ同様、とても軽いプレイ感なので若干の物足りなさは感じますが、短時間なので活躍の場は多いでしょう。目的もわかりやすいので初めてのゲームにもおすすめ。子供でも簡単に遊べそうです。

このラウンドはいつ終わるのか?「コンコン」一回目のノックが聞こえました。緊張感が一気に高まります。もう一回ノックが行われるとラウンド終了なのです・・・!

---ゼロ---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:20分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

テンデイズゲームズから日本語版が出たクニツィアのカードゲーム。インフェルノと違って、シンプルでソリッドなデザインになっている。あと旧版は正方形の箱だったと思うが、今回はアミーゴ小箱サイズになっている。ただカード構成は1デッキなので、中身の半分は空気だ。

このゲームには7スート、1~8のカードが含まれている。

んで、各プレイヤーに9枚ずつのカードを配り、場に5枚のカードを公開する。あとのカードは使わないので、少人数プレイだとカードがごっそり余る。

手番にできることは、「場のカードと手札を一枚交換する」「パスをする」のどちらか。ちなみにパスをするときはテーブルをコンコンとノックする。なんかブラックジャックのヒットするときみたいでかっこいい。

全体で2回めのノックが行われたら、ノックしたプレイヤー以外の全員がもう一回手番を行ってラウンド終了。

で、交換して何を目指すのかというと、失点を減らすのである。

このゲーム、手札の数字がとにかくマイナス点なので、なるべくマイナスにならないようにする。点数の数え方にはひねりがあって、まず同じ数字は一回しか数えない。

例えば7が複数枚あっても、-7点である。

あと、同色で5枚を揃えられればその5枚は0点。

そして同じ数字が5枚でも0点になる。

ということはどういうことかというと、この組み合わせだと0点になるのだ。全く失点がない。

※同色の5枚のうち、5が5枚揃ってる。9枚で0点!

この「ゼロ」を作った場合は、即座にゲーム終了になるのだ。即効でゼロができたりすると他の人の失点が大きいので、まさに阿鼻叫喚。

----------------------------------------------

ゲーマー同士なら、「失点を減らす」ゲームというよりは、「ノックを早めにして他の人の失点が大きいうちに終わらせる」ゲームになるでしょう。というか、それが本質な気がします。

多人数プレイになるほど、ゼロができやすいので5人プレイだとゼロ!の宣言が頻発します。逆に3人プレイだと「コンコン」で終わることが多い。4人戦が一番バランスがとれているかな?

インフェルノ同様、とても軽いプレイ感なので若干の物足りなさは感じますが、短時間なので活躍の場は多いでしょう。目的もわかりやすいので初めてのゲームにもおすすめ。子供でも簡単に遊べそうです。

PR

ハイパーロボット

- 2014/12/06 (Sat)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

所長!開発中のロボットのプロトタイプが完成しました!

そうか、どれどれ・・・ん?なんだあれは。宙に浮いて移動するのはいいが、壁にぶつかって壊れそうじゃないか!

そうなんです。まだブレーキが完成していないので、何かに当たるまで止まらないんです・・。

---ハイパーロボット---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

アレックス・ランドルフによるパズル早解きゲーム。何人でもプレイ可能で、5分でやめてもいいし30分のフルゲームを楽しんでもいい。

それどころか途中から参加しても、電車の都合で途中抜けしてもOK。最強の時間調整ゲームである。この懐の広さはすごい。しかも面白い。

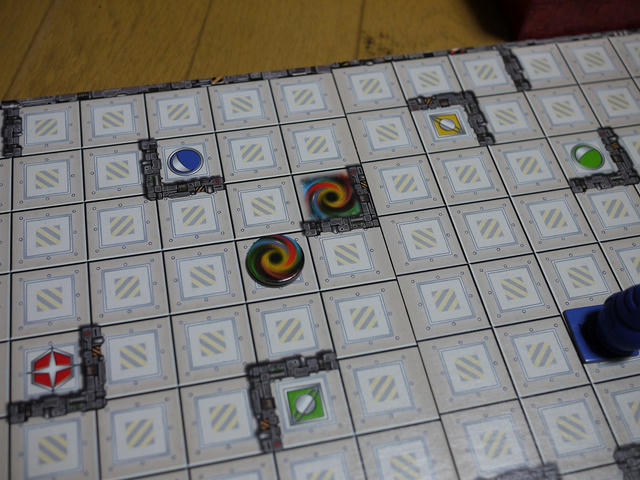

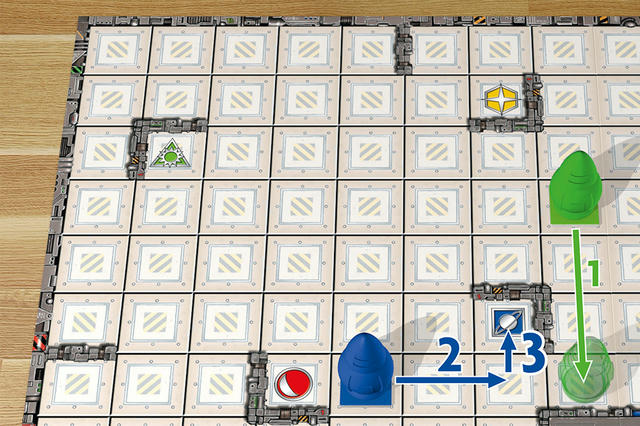

まずはボードを4枚組み合わせてマップを作る。裏表にマップが印刷されているので、組み合わせを変えると1000通り以上のパターンが楽しめるらしい。4×2×4×・・・?

そして4色のマーカーをマップ上に置き、その上にロボットを乗せる。ロボットはどこにおいてもいい。ただしゴール地点となるシンボルが書いてあるマスは避けること。

ゲームはゴール地点を表すチップを一枚めくるとスタート。チップの背景色のロボットを、書かれているシンボルまで到達させるのが目標だ。

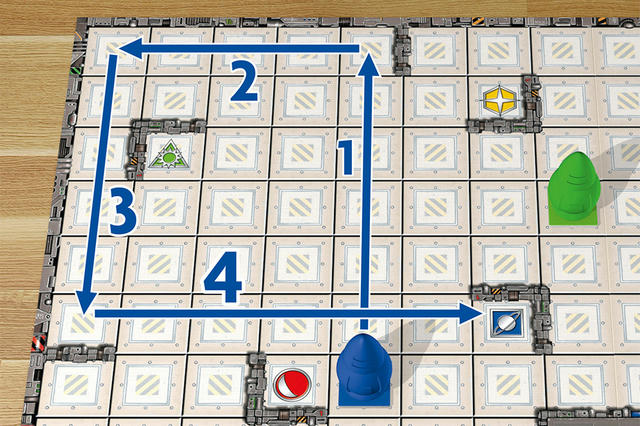

ロボットの移動は、

・壁かほかのロボットに当たるまでまっすぐ移動する。

というシンプルなもの。ロボットが動き始めて止まるまでを「1手」と数え、頭の中で動きをシミュレートする。で、何手で到達できるかわかったら 10手! とか宣言して砂時計をひっくり返す。

最初に宣言した人以外は、砂時計が落ちきるより先により少ない手順が見つかれば宣言してOK。時間切れになったらほんとにその手数で到達できるか、少ない手数を宣言した人から順に答え合わせする。

それが正解だったらチップ獲得。一番多くチップを集めた人が勝利!

※次のチップをめくるとき、ロボットの位置はゴールさせたときのまま。ロボットの下に敷いていた配置タイルを敷きなおして次のチップへ向かう。

※一枚だけ特殊なチップがあって、このチップが出たらゴール地点にどの色のロボットを到達させてもOK。

基本はこれだけで、後は補足。

・最終的に指定のロボットを到達させられれば、何色のロボットを動かしてもいい。ほかのロボットを壁にすることで、単独では到達できないゴール地点にいけるようになる。

・「1手」(直線上にゴールがある)という宣言はだめ。ロボットは必ず2手以上かけてゴールさせること。

-----------------------------------------------------

たぶん人を選ぶゲームだと思いますが、私はかなり好きなゲームです!

大抵10手以下で到達できるのですが、場合によっては20手近くかかることも。これを答えられたときの脳汁出る感覚がたまりません。まあそういう回答だとあまり「スマートじゃない」解放になってしまうんだけど。

頭の中で手順をプロットして、それから実際に動かすのでプログラミングをしている感じ。昔ロボットをプログラミングして戦わせるゲーム(できることは行動パターンを用意しておくだけで、バトルが始まったら見てるだけ)があったけど、なんて名前だったかな・・・。

あと私が持っているアバクス版だと、ヴァリアントの「反射板」と「シルバーロボット」が最初から入っています。

・シルバーロボット 5体目のロボットが盤面に追加される。他のロボットと同じように動かせる。

・反射板 マップ上に90度ロボットを曲げる反射板が追加されている。この反射板は同じ色のロボットを通過させ、他の色のロボットは弾く。これにあたって曲がっても手数は加算されない。

やってることは完全にソロプレイなんですが、ちょっと遊んでみてください。はまる人はアプリで延々と特訓するし、苦手な人は二度とやらないでしょうww

そうか、どれどれ・・・ん?なんだあれは。宙に浮いて移動するのはいいが、壁にぶつかって壊れそうじゃないか!

そうなんです。まだブレーキが完成していないので、何かに当たるまで止まらないんです・・。

---ハイパーロボット---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:30分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

アレックス・ランドルフによるパズル早解きゲーム。何人でもプレイ可能で、5分でやめてもいいし30分のフルゲームを楽しんでもいい。

それどころか途中から参加しても、電車の都合で途中抜けしてもOK。最強の時間調整ゲームである。この懐の広さはすごい。しかも面白い。

まずはボードを4枚組み合わせてマップを作る。裏表にマップが印刷されているので、組み合わせを変えると1000通り以上のパターンが楽しめるらしい。4×2×4×・・・?

そして4色のマーカーをマップ上に置き、その上にロボットを乗せる。ロボットはどこにおいてもいい。ただしゴール地点となるシンボルが書いてあるマスは避けること。

ゲームはゴール地点を表すチップを一枚めくるとスタート。チップの背景色のロボットを、書かれているシンボルまで到達させるのが目標だ。

ロボットの移動は、

・壁かほかのロボットに当たるまでまっすぐ移動する。

というシンプルなもの。ロボットが動き始めて止まるまでを「1手」と数え、頭の中で動きをシミュレートする。で、何手で到達できるかわかったら 10手! とか宣言して砂時計をひっくり返す。

最初に宣言した人以外は、砂時計が落ちきるより先により少ない手順が見つかれば宣言してOK。時間切れになったらほんとにその手数で到達できるか、少ない手数を宣言した人から順に答え合わせする。

それが正解だったらチップ獲得。一番多くチップを集めた人が勝利!

※次のチップをめくるとき、ロボットの位置はゴールさせたときのまま。ロボットの下に敷いていた配置タイルを敷きなおして次のチップへ向かう。

※一枚だけ特殊なチップがあって、このチップが出たらゴール地点にどの色のロボットを到達させてもOK。

基本はこれだけで、後は補足。

・最終的に指定のロボットを到達させられれば、何色のロボットを動かしてもいい。ほかのロボットを壁にすることで、単独では到達できないゴール地点にいけるようになる。

・「1手」(直線上にゴールがある)という宣言はだめ。ロボットは必ず2手以上かけてゴールさせること。

-----------------------------------------------------

たぶん人を選ぶゲームだと思いますが、私はかなり好きなゲームです!

大抵10手以下で到達できるのですが、場合によっては20手近くかかることも。これを答えられたときの脳汁出る感覚がたまりません。まあそういう回答だとあまり「スマートじゃない」解放になってしまうんだけど。

頭の中で手順をプロットして、それから実際に動かすのでプログラミングをしている感じ。昔ロボットをプログラミングして戦わせるゲーム(できることは行動パターンを用意しておくだけで、バトルが始まったら見てるだけ)があったけど、なんて名前だったかな・・・。

あと私が持っているアバクス版だと、ヴァリアントの「反射板」と「シルバーロボット」が最初から入っています。

・シルバーロボット 5体目のロボットが盤面に追加される。他のロボットと同じように動かせる。

・反射板 マップ上に90度ロボットを曲げる反射板が追加されている。この反射板は同じ色のロボットを通過させ、他の色のロボットは弾く。これにあたって曲がっても手数は加算されない。

やってることは完全にソロプレイなんですが、ちょっと遊んでみてください。はまる人はアプリで延々と特訓するし、苦手な人は二度とやらないでしょうww

100!

- 2014/11/27 (Thu)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

なんでこのゲーム、100っていうタイトルなの?

>手札の合計を100にするの? え?ちがう?

>カードが全部で100枚入ってるの? え?アドルングだから66枚?

ゲーム内容とは関係ありませんよ。アドルング社の記念すべき100番目のゲームだからですよ。

---100!---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:5-15分

評価:☆ (☆5で満点)

アドルングの社長がデザイナーとしてクレジットされている、記念すべきワンハンドレット目の作品である。

いつもの小さい箱にいつもの枚数のカード。そしてゲーム内容もアドルングに多いリアルタイムゲームだ。しかし記念すべき(ry なので期待してるぜ。

使用するカードは、

3人プレイ 11-34 各二枚

4人プレイ 11-42 各二枚

5人プレイ 11-42 各二枚と43を一枚

規定枚数のカードを配ったら(配りきり)、まだ見ずに伏せておいてくれ。これはリアルタイムゲームなので、一斉に見る必要があるんだ。

ゲームを開始したら、手札を確認だ。勝利条件は2つ。

・金色の数字をすべて集めるか(18-22の5枚)

・手札の中で10枚の連番を作るかだ。

後者の条件の場合は、得点システムの都合もあって一つの「隙間」が許される。例えば

19-23 25-29

こんな上がり型でもOK!

いらないカードが当然出てくるので、場に伏せたまま一枚出す。すると、他の人の出した場のカードを一枚取れるのだ。

手番が無いので、とにかく手札を場を入れ替える。ピットと少し感覚が似てるが、声をあげないのでなんか地味な感じ。

前述の条件を満たしたら、ストップ!と宣言して手札を公開する。このとき、手札に同じ数字が含まれていたら失敗なので、すべてバラバラの数字にしておこう。

※ゲームには2枚ずつ同じ数字が含まれている。積極的に場にカードを出させるための調整だと思う。

まあこれだけのゲームなのだが、一応得点計算があって完成した人は10点。その他の人は「手札の中で一番長い連番の場所が得点」

ここで先述の「隙間」が効いてくる。手札に24-28 30-32 とあった場合、一番長い連番は24-28なので5点だ。

これを繰り返して得点を競う。100点を目標にするといいボドゲ修行になると思う。

---------------------------------------------------

100個記念作品でなかなかのキワモノを出してきたアドルング。このセンスが大好きです。

ゲーム性は「フリックスミックス」とか、あの辺りとまあ同じですよ。ただ100!のほうがスピード感がないかなww

ルールブックには「カードをどんどん捨てていいのか(一枚以上捨てていいのか)」ということが書かれていないのですが、これはOKにしたほうが面白いと思います。そうしないと互いに探りあい、場がフリーズしてしまうので・・・。

20ぐらいの「濃い」数字はなるべく手元に残しておきたいのですが、全員がそれをやっているとやっぱり場が膠着してしまうので、脂っこいところを放出して流れを起こさないといけないゲームです。うーんやっぱり調整が甘いのかな?

保管場所を取らないのは利点なので、パーティー・ゲームとして割りきって持っているのがいいかも。

※ところでルールブックにも記載されて無い謎のカードが一枚入ってるんですがなんですかこれ。枚数合わせだと思うけど・・・。スタートプレイヤーマーカーはいらないし・・・。

>手札の合計を100にするの? え?ちがう?

>カードが全部で100枚入ってるの? え?アドルングだから66枚?

ゲーム内容とは関係ありませんよ。アドルング社の記念すべき100番目のゲームだからですよ。

---100!---

ルールを覚えるのに必要な時間:5分

1ゲームの時間:5-15分

評価:☆ (☆5で満点)

アドルングの社長がデザイナーとしてクレジットされている、記念すべきワンハンドレット目の作品である。

いつもの小さい箱にいつもの枚数のカード。そしてゲーム内容もアドルングに多いリアルタイムゲームだ。しかし記念すべき(ry なので期待してるぜ。

使用するカードは、

3人プレイ 11-34 各二枚

4人プレイ 11-42 各二枚

5人プレイ 11-42 各二枚と43を一枚

規定枚数のカードを配ったら(配りきり)、まだ見ずに伏せておいてくれ。これはリアルタイムゲームなので、一斉に見る必要があるんだ。

ゲームを開始したら、手札を確認だ。勝利条件は2つ。

・金色の数字をすべて集めるか(18-22の5枚)

・手札の中で10枚の連番を作るかだ。

後者の条件の場合は、得点システムの都合もあって一つの「隙間」が許される。例えば

19-23 25-29

こんな上がり型でもOK!

いらないカードが当然出てくるので、場に伏せたまま一枚出す。すると、他の人の出した場のカードを一枚取れるのだ。

手番が無いので、とにかく手札を場を入れ替える。ピットと少し感覚が似てるが、声をあげないのでなんか地味な感じ。

前述の条件を満たしたら、ストップ!と宣言して手札を公開する。このとき、手札に同じ数字が含まれていたら失敗なので、すべてバラバラの数字にしておこう。

※ゲームには2枚ずつ同じ数字が含まれている。積極的に場にカードを出させるための調整だと思う。

まあこれだけのゲームなのだが、一応得点計算があって完成した人は10点。その他の人は「手札の中で一番長い連番の場所が得点」

ここで先述の「隙間」が効いてくる。手札に24-28 30-32 とあった場合、一番長い連番は24-28なので5点だ。

これを繰り返して得点を競う。100点を目標にするといいボドゲ修行になると思う。

---------------------------------------------------

100個記念作品でなかなかのキワモノを出してきたアドルング。このセンスが大好きです。

ゲーム性は「フリックスミックス」とか、あの辺りとまあ同じですよ。ただ100!のほうがスピード感がないかなww

ルールブックには「カードをどんどん捨てていいのか(一枚以上捨てていいのか)」ということが書かれていないのですが、これはOKにしたほうが面白いと思います。そうしないと互いに探りあい、場がフリーズしてしまうので・・・。

20ぐらいの「濃い」数字はなるべく手元に残しておきたいのですが、全員がそれをやっているとやっぱり場が膠着してしまうので、脂っこいところを放出して流れを起こさないといけないゲームです。うーんやっぱり調整が甘いのかな?

保管場所を取らないのは利点なので、パーティー・ゲームとして割りきって持っているのがいいかも。

※ところでルールブックにも記載されて無い謎のカードが一枚入ってるんですがなんですかこれ。枚数合わせだと思うけど・・・。スタートプレイヤーマーカーはいらないし・・・。

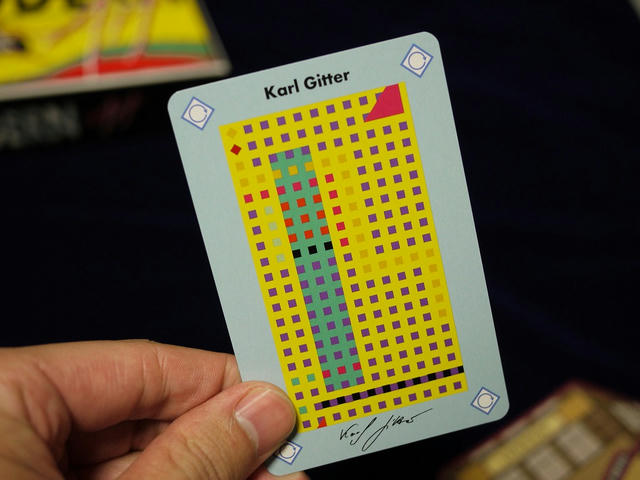

モダンアート

- 2014/11/23 (Sun)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

2万5千ドル!さあ!他にないですか?いいですね!では貴方が落札です!

ここは新進気鋭の作家達による美術品のオークション会場。うまくすれば未来の巨匠の作品を手に入れることができるかもしれませんが、手に入れた絵画が紙くず同然ということだってあるのです・・・。

---モダンアート---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:45分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

うーん面白いですモダンアート。1992年の作品とは思えないぐらい洗練された競りゲー。昨今の作品はわりとソロプレイ感が強い物が多いのですが、これは対人戦でしか味わえないゲームの妙味がぎっしりと詰まった名作です。

基本的にはカードゲームで、プレイ人数に応じてある枚数の手札を配ったらゲーム開始。あとお金を100金分受け取っておく。

(最低額面は1kなのですが、ゲーム中は桁が多くて煩雑なため3桁下げてしまうのです。)

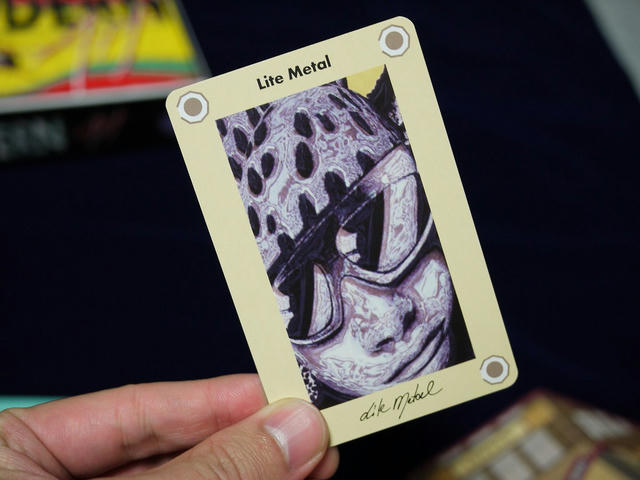

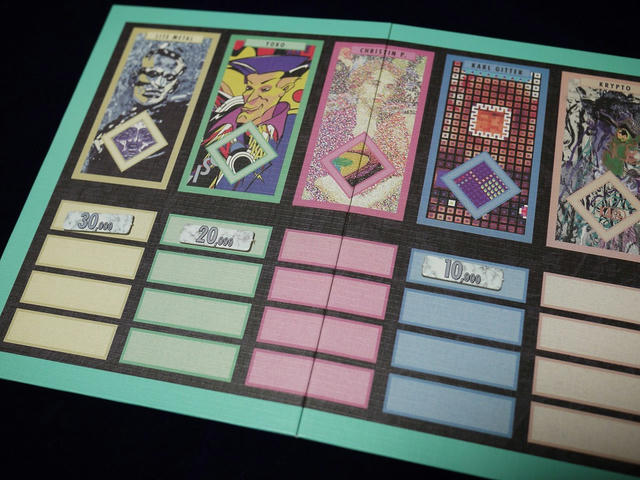

カードには5人の個性的な画家による絵画が描かれていて、このカードをお金で売り買いしていく。

手番にできることはカードを1枚出すだけ。手札を見て自分が推したい画家のカードを出す。

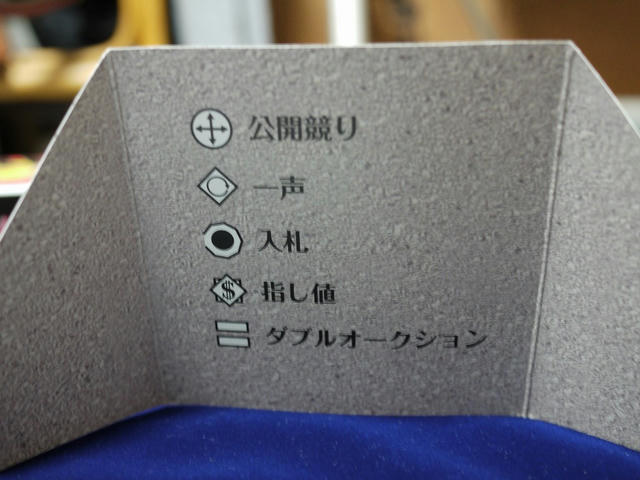

カードによって競りの方法が違い、アイコンでわかるようになっている。

※落札金はカードを出した人が取れるが、自分で出したカードを自分で落札することもある。その場合はお金をストックに戻す。

-------------------------------

・フリーオークション:全員が自由に値付けをして、一番高い額を提示した人が落札。

・一斉入札(にぎり):全員が手にお金を握って、パッと開く。もちろん一番高い額の人が落札。

・一巡競り:カードを出したプレイヤーの左隣の人から順番に値付けしていく。ただし一人一回のみ。あとで値付けする人ほど有利な仕組み。

・指値:カードを出した人が値を決めて、左の人から順番に「買いますか?」と聞いていく。買うプレイヤーが出た時点で落札。誰も買わなかったらその値段でカードを出した人が買うことになる。

・ダブルオークション:これだけちょっと特殊で、同じ作家のカードを二枚まとめて出せる。競りの方法は二枚目のカードに従う。

もしダブルオークションのカードを単独でしか出せなかった場合、他の人が二枚目を出すことも可能。その場合落札金は二枚目のカードを出した人が取れる。

--------------------------------

こうしてどんどんカードを出していき、いずれかの作家のカード、5枚目が競りにかけられようとした瞬間にラウンド終了。(5枚めのカードの競りは行わない。捨て札になる。)

最後に出されたカードも含め、一番オークションに掛けられた作家のカードは一枚30金で売ることになる。二位の作家は20金 三位の作家は10金。 後の二人の作家の絵はただの紙屑だ。

※競りにかけられたカード枚数が同じの場合、ボード上で左側の作家が優先的に勝つ。デッキに含まれる絵の枚数が、左の作家ほど少ないのでここでバランスをとっている。

一ラウンド毎に精算し、ゲームは全部で4ラウンド戦う。次のラウンドの開始時には決まった枚数の手札が補充される。

ここで面白いのが、絵の価値が累積すること。前のラウンドの価値チップはそのまま置いておくので、例えば2ラウンド連続で一位となった作家の絵は一枚60金で売れるのだ。

※ただし、そのラウンドで4位か5位になってしまった絵は0金なので注意!前のラウンドで一位でも、流行の期間は短い。。。 ただし次のラウンドでまた値が付いたら、前の価値と合わせて値がつく。

4ラウンド終了時に、一番お金を持っている人の勝利だ。

-------------------------------------

1992年の作品なので、ルールは凄くシンプルなんだけど、これは間違いなく名作。いろんなサイトで高評価なのもうなずける。

自分が手札に多く持っている画家の絵をオークションに出して、高値がつくようにするんだけど、誰かに競り落としてもらった際の収入が馬鹿にできない。例えば1位のプレイヤーに50金でカードを競り落として貰えれば、差が一気に100金詰まる。麻雀で直撃ロンアガリしたようなもんですね。

このアナログな競りゲームというのは、対人戦であるがゆえの面白さというのを一番うまく引き出せるのかもしれない。日本語版のコンパクトな箱で再販されたので、持っておくべきゲームです。スタンプスはもう手に入りづらいしね。

ここは新進気鋭の作家達による美術品のオークション会場。うまくすれば未来の巨匠の作品を手に入れることができるかもしれませんが、手に入れた絵画が紙くず同然ということだってあるのです・・・。

---モダンアート---

ルールを覚えるのに必要な時間:10分

1ゲームの時間:45分

評価:☆☆☆☆☆ (☆5で満点)

うーん面白いですモダンアート。1992年の作品とは思えないぐらい洗練された競りゲー。昨今の作品はわりとソロプレイ感が強い物が多いのですが、これは対人戦でしか味わえないゲームの妙味がぎっしりと詰まった名作です。

基本的にはカードゲームで、プレイ人数に応じてある枚数の手札を配ったらゲーム開始。あとお金を100金分受け取っておく。

(最低額面は1kなのですが、ゲーム中は桁が多くて煩雑なため3桁下げてしまうのです。)

カードには5人の個性的な画家による絵画が描かれていて、このカードをお金で売り買いしていく。

手番にできることはカードを1枚出すだけ。手札を見て自分が推したい画家のカードを出す。

カードによって競りの方法が違い、アイコンでわかるようになっている。

※落札金はカードを出した人が取れるが、自分で出したカードを自分で落札することもある。その場合はお金をストックに戻す。

-------------------------------

・フリーオークション:全員が自由に値付けをして、一番高い額を提示した人が落札。

・一斉入札(にぎり):全員が手にお金を握って、パッと開く。もちろん一番高い額の人が落札。

・一巡競り:カードを出したプレイヤーの左隣の人から順番に値付けしていく。ただし一人一回のみ。あとで値付けする人ほど有利な仕組み。

・指値:カードを出した人が値を決めて、左の人から順番に「買いますか?」と聞いていく。買うプレイヤーが出た時点で落札。誰も買わなかったらその値段でカードを出した人が買うことになる。

・ダブルオークション:これだけちょっと特殊で、同じ作家のカードを二枚まとめて出せる。競りの方法は二枚目のカードに従う。

もしダブルオークションのカードを単独でしか出せなかった場合、他の人が二枚目を出すことも可能。その場合落札金は二枚目のカードを出した人が取れる。

--------------------------------

こうしてどんどんカードを出していき、いずれかの作家のカード、5枚目が競りにかけられようとした瞬間にラウンド終了。(5枚めのカードの競りは行わない。捨て札になる。)

最後に出されたカードも含め、一番オークションに掛けられた作家のカードは一枚30金で売ることになる。二位の作家は20金 三位の作家は10金。 後の二人の作家の絵はただの紙屑だ。

※競りにかけられたカード枚数が同じの場合、ボード上で左側の作家が優先的に勝つ。デッキに含まれる絵の枚数が、左の作家ほど少ないのでここでバランスをとっている。

一ラウンド毎に精算し、ゲームは全部で4ラウンド戦う。次のラウンドの開始時には決まった枚数の手札が補充される。

ここで面白いのが、絵の価値が累積すること。前のラウンドの価値チップはそのまま置いておくので、例えば2ラウンド連続で一位となった作家の絵は一枚60金で売れるのだ。

※ただし、そのラウンドで4位か5位になってしまった絵は0金なので注意!前のラウンドで一位でも、流行の期間は短い。。。 ただし次のラウンドでまた値が付いたら、前の価値と合わせて値がつく。

4ラウンド終了時に、一番お金を持っている人の勝利だ。

-------------------------------------

1992年の作品なので、ルールは凄くシンプルなんだけど、これは間違いなく名作。いろんなサイトで高評価なのもうなずける。

自分が手札に多く持っている画家の絵をオークションに出して、高値がつくようにするんだけど、誰かに競り落としてもらった際の収入が馬鹿にできない。例えば1位のプレイヤーに50金でカードを競り落として貰えれば、差が一気に100金詰まる。麻雀で直撃ロンアガリしたようなもんですね。

このアナログな競りゲームというのは、対人戦であるがゆえの面白さというのを一番うまく引き出せるのかもしれない。日本語版のコンパクトな箱で再販されたので、持っておくべきゲームです。スタンプスはもう手に入りづらいしね。

電力会社:最初の火花

- 2014/11/15 (Sat)

- 近年のゲーム |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

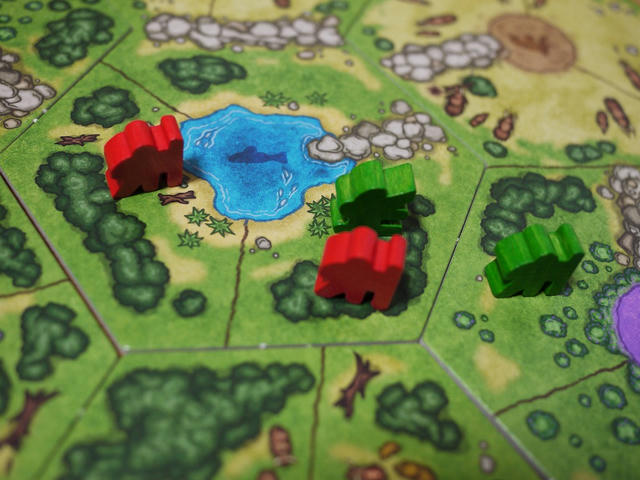

火の発見は、人類史上最も重要な出来事の一つです。この瞬間から、人間のエネルギー利用の歴史が始まります。この素朴な発見が、数万年後には電灯を灯す原動力となると、誰が予想したでしょうか?

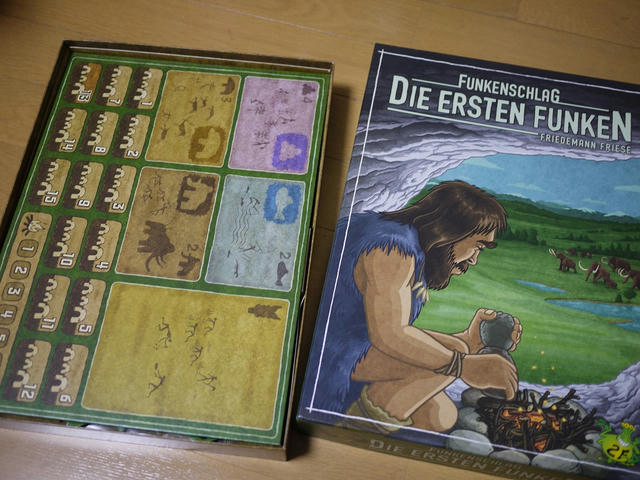

---電力会社:最初の火花---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

フリーゼ自身による、電力会社のスピンオフ作品。同じスピンオフであるファクトリーマネージャーが、電力会社と全く違ったゲームになっているのに対して、最初の火花はほとんど電力会社と同じルール。ただし競りがない、コスト計算がシンプル、リソースの種類が1つなどいろんな点がシンプルになっている。

------------準備------------

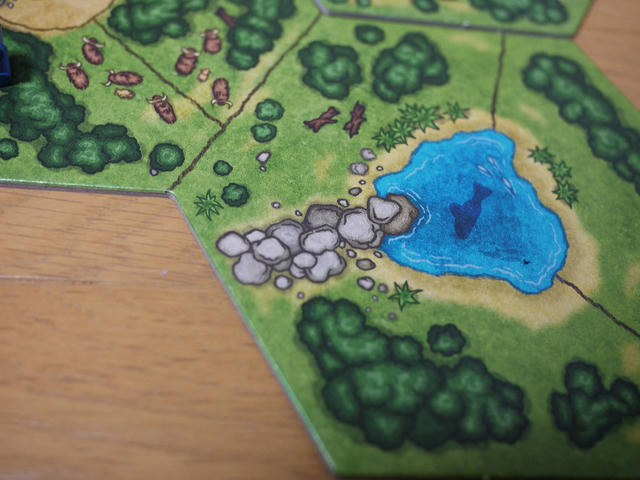

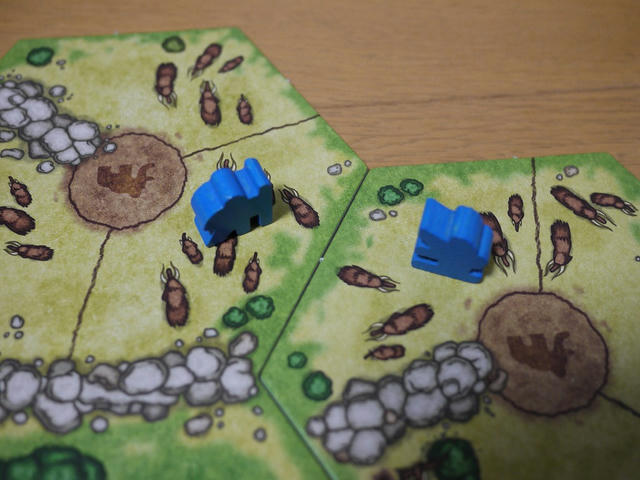

まずはリソース管理用のボードを置き、人数と同じ数だけマップタイルをランダムに並べる。マップが狭いので電力会社経験者は驚くかもしれない。

目的は自分の「氏族駒」を13コ以上マップに配置すること。単純に数が多ければ良いので、このへんもシンプルだ。

リソース管理ボードには、じゃらっとムギ駒を置き、木の実4つ、魚2つ、クマ3つ、マンモス2つの駒を初期値として置いておく。その後、ボード上の各種狩猟スペース+さっき置いた数を計算し、補充数タイルをボードに置いておく。この数の駒が、毎ラウンド補充される。ムギ駒だけは無限にあるものとする。

そして初期食料として、ムギ駒7食料分を受け取る。ちなみに緑の駒は1食料、黄色の駒は3食料だ。

その後、ランダムに1~6までの「薬草」カードを各プレイヤーに配り、数字が大きい順に手番順チャートのプレイヤー駒を並べ直す。

初期配置の氏族として、手番の逆順に、マップに駒を置いていく。1個めは強制だが2個めは任意だ。要するに置いた氏族駒に隣接した種類の食料しか取れないので、よく考えよう。

2個めを置く際は手番順に(つまりさっきとは逆に)置く。しかも最初の駒に隣接するように置き、コストを1食料払わなければならない。

ここまで終わったら、手番順を再決定する。基本は氏族駒の配置数が多い順に並べるのだが、最初のうちはほとんど横一線なので手持ちの「薬草」カードの数値を比べる。大きい人が手番としては上に来る。

ここまで準備フェイズだ。やれやれ。

----------------------------

ゲームは

1:道具・知識カードの獲得

2:狩猟採集

3:氏族の拡大

4:次のラウンドの準備

と、大きく4つのフェイズに分けて進行する。

1:道具・知識カードの獲得

電力会社でいうと、発電所の競りの部分。ただカードは道具カードと知識カードの2種類があり、道具カードは基本的に3枚までしか持てない(4枚めを獲得したらどれか一枚を破棄する)が、知識カードは何枚でも持てる。(ただし、一種類につき一枚)

獲得できるのは上段の4枚から一枚。下の4枚は将来的に買えるカードを表す。

競りはバッサリとカットされているので、手番順の最初のプレイヤーがカードを選び「これ欲しい人?」と聞く。欲しいといったプレイヤーのうち、一番手番が後ろのプレイヤーが獲得する。つまり後手番有利。コストは右肩に書いてあるが、最初の方のカードは無料だ。

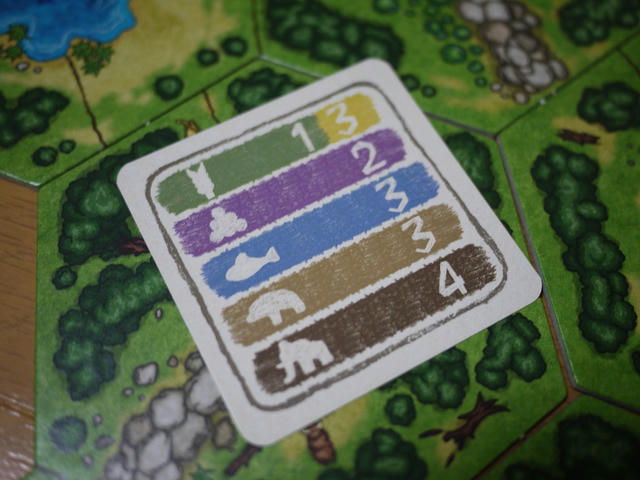

道具カードには下部にこんなような数字が書いてあり、狩猟採集フェイズにいくつ食料が手に入るかを表している。

リソース管理ボード上に何個コマが載っているかによって、獲得数が変動する。全員一枚ずつ買うか、パスしたら次のフェイズへ

※カードは一枚買われたら補充し、昇順に並べ直すのだが山札に仕込まれている「結婚」カードが引かれたら一番番号の小さいカードと結婚カードを取り除き、残った6枚がすべて買えるようになる。こうなったら終盤なのは電力会社と同じ。

※このフェイズの最後に、【食料の破棄】を行う。所有している食料の1/3を捨ててストックに戻さなくてはいけないが【火】の知識を持っていれば捨てる必要が無い。

2:狩猟採集

さっき手に入れた道具カードを使って食料コマを獲得できる。

・氏族コマがメインボード上の狩猟スペースに隣接していて、且つ対応した道具カードを持っていれば手番と逆順に食料を取っていく。

例えば青いコマは木の実が手に入るスペースに隣接しているので、さっき木の実を採集できる道具カードを買っていれば食料を取れる。

麦コマはボード上に採集スペースが無いが、これは道具カードだけで手に入る特殊な食料。電力会社で言う風力発電みたいなもの。

手番と逆に取っていくので、先頭のプレイヤーは手に入る食料が少なくなる。

それぞれのコマに数字が振ってないので分かりづらいのだが、

木の実=2食料

魚・クマ =3食料

マンモス=4食料

この価値を持つ。ここはちょっとプレイアビリティが悪い。

狩猟採集が終わったら、マップ上の氏族駒の数だけ、コストとして食料を支払う。もし足りなかったら氏族駒が「餓死」して取り除かれるのだが、めったにそんな場面は無いと思う。

-----------

※この狩猟フェイズで、ルールブックにものすごくわかりづらい点がある。メインボード上には同種で2つ以上の狩猟採集スペースが存在しうるのだが(マンモスの狩猟スペースはこことここ、など。)自分のコマをどちらにも置いていた場合、道具カード下部の数字にちょっとボーナスがあるのだ。

具体的には、このカードではリソース管理ボードに4個以上の木の実が乗ってないと2個の木の実を獲得できない。だが、メインボード上で2つの木の実スペースに隣接して氏族コマをおいていれば管理ボード上の木の実は3個以上で2つ採集できる。

そういうことなのだ。

--------------

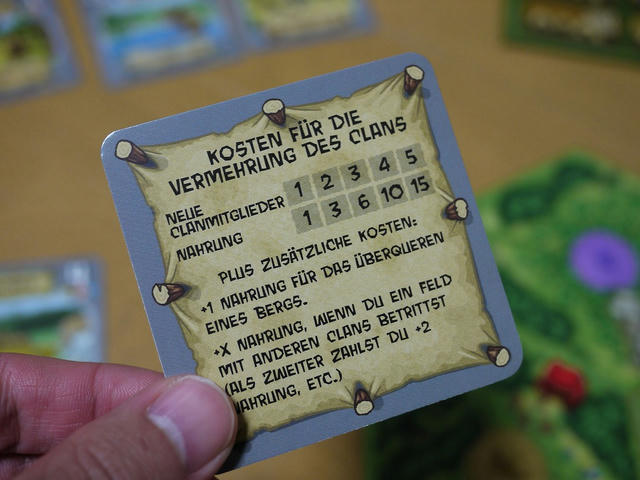

3:氏族拡張

またしても手番と逆順に、氏族コマを拡大できる。一ラウンドにつき5人まで置くことができて、一人目は1食料、二人目は3食料・・・とコストが上がる。

コマはすでに置かれたコマと隣接して置く必要があり、山を超えて置く場合は+1食料。

すでに他の人のコマがあるスペースに置く場合は+2食料。(自分のコマを含め、置かれるコマの数だけ食料が必要。もしも先に2人がコマを置いていたら+3食料だ。)

13個のコマを置いたらゲーム終了フラグが立つので、誰かがコマ8個に達していたらいつ終わってもおかしくない。周りの食料数を数えて警戒しよう。

4:次のラウンドの準備

補充数タイル通りに食料たちを補充し、氏族コマが多い順に順番を決める。もし氏族コマが同数だったら、道具タイルの番号が大きいほうが先になる。電力会社と同じ。

最後に、場に並べられているカードの中で一番大きい物を山札の一番下に入れ、新たに一枚めくって市場の更新を行う。

プレイしてみると、だいたい5ラウンド前後で終わるので、「あれ!?もう終わりなの?」という感想になるかもしれない。特に電力会社をプレイしたことがある方は。

最終的に一番氏族コマが多い人が勝ち

----------------------------------------------

リソースを一種類に統一、競りのカット、コマは隣接しておくようにすることで選択肢を減らすなど、随所に簡略化が見られますが、基本的には電力会社そのものです!

あの重厚なプレイ感は若干うすれていますが、かと言って軽いゲームになったかというとそうでもなく、「中~重量級」といったプレイ時間です。大体90分ぐらい。まあそれでも電力会社の半分ですが。

もし購入されたら、電力会社へステップアップするための踏み台としておすすめ。これに競りを加えたら電力会社!と思って問題ないので・・・。

すでに電力会社をプレイした人も、「今日は3時間級はちょっと・・・」「じゃあ最初の火花はどう?」と活躍の場は多いでしょう。(そんな場面あるのか?ww)

軽くなった電力会社ということで、入門者向け!?と思ってプレイすると途方にくれるので、そこだけはご注意。カード市場のマネージメントとか、手番順の決定方法がフリーゼ独特のものなので、できれば経験者を交えてプレイするといいでしょう。良いゲームです。

---電力会社:最初の火花---

ルールを覚えるのに必要な時間:30分

1ゲームの時間:90分

評価:☆☆☆ (☆5で満点)

フリーゼ自身による、電力会社のスピンオフ作品。同じスピンオフであるファクトリーマネージャーが、電力会社と全く違ったゲームになっているのに対して、最初の火花はほとんど電力会社と同じルール。ただし競りがない、コスト計算がシンプル、リソースの種類が1つなどいろんな点がシンプルになっている。

------------準備------------

まずはリソース管理用のボードを置き、人数と同じ数だけマップタイルをランダムに並べる。マップが狭いので電力会社経験者は驚くかもしれない。

目的は自分の「氏族駒」を13コ以上マップに配置すること。単純に数が多ければ良いので、このへんもシンプルだ。

リソース管理ボードには、じゃらっとムギ駒を置き、木の実4つ、魚2つ、クマ3つ、マンモス2つの駒を初期値として置いておく。その後、ボード上の各種狩猟スペース+さっき置いた数を計算し、補充数タイルをボードに置いておく。この数の駒が、毎ラウンド補充される。ムギ駒だけは無限にあるものとする。

そして初期食料として、ムギ駒7食料分を受け取る。ちなみに緑の駒は1食料、黄色の駒は3食料だ。

その後、ランダムに1~6までの「薬草」カードを各プレイヤーに配り、数字が大きい順に手番順チャートのプレイヤー駒を並べ直す。

初期配置の氏族として、手番の逆順に、マップに駒を置いていく。1個めは強制だが2個めは任意だ。要するに置いた氏族駒に隣接した種類の食料しか取れないので、よく考えよう。

2個めを置く際は手番順に(つまりさっきとは逆に)置く。しかも最初の駒に隣接するように置き、コストを1食料払わなければならない。

ここまで終わったら、手番順を再決定する。基本は氏族駒の配置数が多い順に並べるのだが、最初のうちはほとんど横一線なので手持ちの「薬草」カードの数値を比べる。大きい人が手番としては上に来る。

ここまで準備フェイズだ。やれやれ。

----------------------------

ゲームは

1:道具・知識カードの獲得

2:狩猟採集

3:氏族の拡大

4:次のラウンドの準備

と、大きく4つのフェイズに分けて進行する。

1:道具・知識カードの獲得

電力会社でいうと、発電所の競りの部分。ただカードは道具カードと知識カードの2種類があり、道具カードは基本的に3枚までしか持てない(4枚めを獲得したらどれか一枚を破棄する)が、知識カードは何枚でも持てる。(ただし、一種類につき一枚)

獲得できるのは上段の4枚から一枚。下の4枚は将来的に買えるカードを表す。

競りはバッサリとカットされているので、手番順の最初のプレイヤーがカードを選び「これ欲しい人?」と聞く。欲しいといったプレイヤーのうち、一番手番が後ろのプレイヤーが獲得する。つまり後手番有利。コストは右肩に書いてあるが、最初の方のカードは無料だ。

道具カードには下部にこんなような数字が書いてあり、狩猟採集フェイズにいくつ食料が手に入るかを表している。

リソース管理ボード上に何個コマが載っているかによって、獲得数が変動する。全員一枚ずつ買うか、パスしたら次のフェイズへ

※カードは一枚買われたら補充し、昇順に並べ直すのだが山札に仕込まれている「結婚」カードが引かれたら一番番号の小さいカードと結婚カードを取り除き、残った6枚がすべて買えるようになる。こうなったら終盤なのは電力会社と同じ。

※このフェイズの最後に、【食料の破棄】を行う。所有している食料の1/3を捨ててストックに戻さなくてはいけないが【火】の知識を持っていれば捨てる必要が無い。

2:狩猟採集

さっき手に入れた道具カードを使って食料コマを獲得できる。

・氏族コマがメインボード上の狩猟スペースに隣接していて、且つ対応した道具カードを持っていれば手番と逆順に食料を取っていく。

例えば青いコマは木の実が手に入るスペースに隣接しているので、さっき木の実を採集できる道具カードを買っていれば食料を取れる。

麦コマはボード上に採集スペースが無いが、これは道具カードだけで手に入る特殊な食料。電力会社で言う風力発電みたいなもの。

手番と逆に取っていくので、先頭のプレイヤーは手に入る食料が少なくなる。

それぞれのコマに数字が振ってないので分かりづらいのだが、

木の実=2食料

魚・クマ =3食料

マンモス=4食料

この価値を持つ。ここはちょっとプレイアビリティが悪い。

狩猟採集が終わったら、マップ上の氏族駒の数だけ、コストとして食料を支払う。もし足りなかったら氏族駒が「餓死」して取り除かれるのだが、めったにそんな場面は無いと思う。

-----------

※この狩猟フェイズで、ルールブックにものすごくわかりづらい点がある。メインボード上には同種で2つ以上の狩猟採集スペースが存在しうるのだが(マンモスの狩猟スペースはこことここ、など。)自分のコマをどちらにも置いていた場合、道具カード下部の数字にちょっとボーナスがあるのだ。

具体的には、このカードではリソース管理ボードに4個以上の木の実が乗ってないと2個の木の実を獲得できない。だが、メインボード上で2つの木の実スペースに隣接して氏族コマをおいていれば管理ボード上の木の実は3個以上で2つ採集できる。

そういうことなのだ。

--------------

3:氏族拡張

またしても手番と逆順に、氏族コマを拡大できる。一ラウンドにつき5人まで置くことができて、一人目は1食料、二人目は3食料・・・とコストが上がる。

コマはすでに置かれたコマと隣接して置く必要があり、山を超えて置く場合は+1食料。

すでに他の人のコマがあるスペースに置く場合は+2食料。(自分のコマを含め、置かれるコマの数だけ食料が必要。もしも先に2人がコマを置いていたら+3食料だ。)

13個のコマを置いたらゲーム終了フラグが立つので、誰かがコマ8個に達していたらいつ終わってもおかしくない。周りの食料数を数えて警戒しよう。

4:次のラウンドの準備

補充数タイル通りに食料たちを補充し、氏族コマが多い順に順番を決める。もし氏族コマが同数だったら、道具タイルの番号が大きいほうが先になる。電力会社と同じ。

最後に、場に並べられているカードの中で一番大きい物を山札の一番下に入れ、新たに一枚めくって市場の更新を行う。

プレイしてみると、だいたい5ラウンド前後で終わるので、「あれ!?もう終わりなの?」という感想になるかもしれない。特に電力会社をプレイしたことがある方は。

最終的に一番氏族コマが多い人が勝ち

----------------------------------------------

リソースを一種類に統一、競りのカット、コマは隣接しておくようにすることで選択肢を減らすなど、随所に簡略化が見られますが、基本的には電力会社そのものです!

あの重厚なプレイ感は若干うすれていますが、かと言って軽いゲームになったかというとそうでもなく、「中~重量級」といったプレイ時間です。大体90分ぐらい。まあそれでも電力会社の半分ですが。

もし購入されたら、電力会社へステップアップするための踏み台としておすすめ。これに競りを加えたら電力会社!と思って問題ないので・・・。

すでに電力会社をプレイした人も、「今日は3時間級はちょっと・・・」「じゃあ最初の火花はどう?」と活躍の場は多いでしょう。(そんな場面あるのか?ww)

軽くなった電力会社ということで、入門者向け!?と思ってプレイすると途方にくれるので、そこだけはご注意。カード市場のマネージメントとか、手番順の決定方法がフリーゼ独特のものなので、できれば経験者を交えてプレイするといいでしょう。良いゲームです。

プロフィール

HN:

seshil

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

楽器演奏・ゲーム・ツーリング

カテゴリー

最新記事

(04/12)

(11/26)

(11/22)

(09/27)

(08/23)

(08/20)

(07/15)